par admin | Mai 1, 2017 | Management, Pédagogie inversée, Réseau

On est également différent et complémentaire autrement, des atouts pour l’entreprise

Au cœur d’un service de ressources humaines, lorsque l’on est amené à auditionner des candidats par dizaines, voire plus, il est essentiel d’opérer un tri pour n’en garder que les plus talentueux. Au-delà des impératifs du poste à pourvoir, le responsable RH doit donc savoir déceler le potentiel de chacun, car le risque de passer à côté de certaines compétences demeure.

Pour cela, il faut savoir reconnaître les différentes formes d’intelligences. La notion d’intelligences multiples est une théorie que l’on doit au professeur Howard Gardner, psychologue et enseignant en éducation à l’université d’Harvard. Il a ainsi distingué 8 formes d’intelligences, détaillées dans son ouvrage Frames of Mind en 1983 pour les 7 premières puis en 1996 pour l’intelligence naturaliste.

Chacune de celles-ci permet d’identifier un, voire plusieurs domaines où l’être humain est capable de briller. Découvrons un aperçu de ces 8 intelligences selon Gardner.

8 intelligences, 8 potentiels

Ce que l’on associe notamment aux « dons » ou aux talents innés peut ainsi, selon la théorie d’Howard Gardner, être qualifié comme intelligence. Intelligence certes différente de ce que le monde académique a pour habitude d’appeler ainsi, mais intelligence tout de même.

Il n’est pas forcément évident de distinguer chacune de ces formes d’intelligence, ni de distinguer celles qui sont dominantes lors d’une rencontre en entretien. Cependant, les échanges entre le RH et le candidat serviront précisément à donner certains indices sur les sensibilités de ce dernier. A partir de là, l’entreprise pourra dresser plus exactement un profil ainsi qu’une liste des compétences exploitables chez le postulant.

Il va de soi que le milieu professionnel global n’accorde pas la même importance à chacune de ces formes d’intelligences. En revanche, du point de vue du travailleur, identifier celles-ci permet de s’orienter vers le secteur qui valorise le plus une intelligence ou une autre.

Pour mieux spécifier la valeur que le futur collaborateur peut avoir au sein de la société concernée, il existe également des questionnaires types permettant de déterminer la forme d’intelligence la plus représentative d’une personne. Eventuellement, le service RH peut proposer ce questionnaire en guise de test écrit avant l’entretien qui, lui, confirmera ou non le portrait intellectuel ainsi établi.

Enfin, il convient de rappeler qu’avoir un penchant pour une forme d’intelligence ne signifie pas du tout être dans l’incapacité de développer les autres formes dans le milieu professionnel. A titre d’exemple, une personne à dominance spatiale/visuelle peut travailler à l’aide de schémas complexes, de cartes. Mais simultanément, il peut lire ces documents à haute voix tout en les expliquant à ses collègues, exerçant de ce fait en parallèle son intelligence linguistique (lecture) et son intelligence interpersonnelle (explication de son document de travail à autrui).

Il est donc à charge du service RH de retenir les candidats en fonction de leurs intelligences dominantes et leur compatibilité avec le poste. Tout cela sans négliger le fait qu’on puisse leur ouvrir d’autres opportunités pour qu’ils progressent dans les autres formes.

par admin | Avr 26, 2017 | Communication, Digital, Pédagogie inversée

La gendarmerie fait de la prévention sur les réseaux sociaux à l’école

Dans le cadre de la sensibilisation aux risques liés à l’usage d’internet, et tout particulièrement des réseaux sociaux, le collège Les Étangs a accueilli deux gendarmes de la BPDJ de Metz (brigade de prévention de la délinquance juvénile).

L’outil de communication, qui fait désormais partie intégrante de notre quotidien, suscite quelques interrogations face aux dangers, aux dérives que peut entraîner son utilisation.

Lire la suite

par admin | Avr 19, 2017 | Cerveau, Evaluation, Examens scolaires, Formation

Est-ce que notre posture influence ce que nous ressentons ? Par exemple, se forcer à sourire amène t-il un sentiment de bien-être tout en diminuant le niveau de stress ressenti

Influence du corps sur le cerveau

On connaît depuis plusieurs décennies maintenant les voies descendantes par lesquelles notre cerveau influence notre corps, qu’elle soient nerveuses ou hormonales. Ce que l’on sous-estimait encore il n’y a pas si longtemps, c’est à quel point ce que l’on fait avec notre corps influence le fonctionnement de notre cerveau. Au point où le simple fait de d’adopter une posture dominante pendant deux minutes amène des changements mesurables dans la concentration de certaines hormones et pour des comportements comme la prise de risque !

Cette expérience de Amy Cuddy publiée en 2010 et résumée dans une conférence TED en 2012 part d’une observation éthologique bien connue dans le monde animal : que ce soit chez les chats, les loups ou les grands singes, lorsqu’un animal affirme sa dominance sur un congénère, il le fait en adoptant une posture qui le fait paraître plus gros. Et les grands primates humains que nous sommes ne font pas autre chose. Ainsi, mettre nos mains sur nos hanches ou lever les bras au ciel après une victoire sont des postures universelles de dominance. À l’opposé, une position du corps recroquevillée est un signe aussi certain de soumission chez tous les humains.

Posture de dominance

Cuddy et son équipe ont donc simplement demandé à des sujets de mimer ces postures pendant deux minutes et ont ensuite regardé si certains niveaux d’hormones avaient changé. Lesquelles ? Celle que l’on sait le plus associées à la dominance dans le monde animal, soit la testostérone, alors élevée, et le cortisol, alors bas. Or les dosages avant / après la prise de posture dominante par les sujets reflétait exactement cela : hausse du taux de testostérone et baisse de celui de cortisole ! Même chose au niveau comportemental : la prise de risque, bien connue pour sa corrélation positive avec le niveau de confiance, augmentait également. Quant aux sujets qui avaient adopté une posture de soumission avant les tests, ils ont, pour leur part, montré exactement les fluctuations inverses.

Se forcer à sourire amène un sentiment de bien-être et diminue le niveau de stress ressenti

Cette étude contribue donc à donner raison à ceux et celles qui insistent pour parler de « cognition incarnée » en ce qui a trait à nos processus de pensée. Et force est d’admettre, en plus, que ça fonctionne dans les deux sens. Cela rejoint d’ailleurs d’innombrables données qui vont en ce sens. Par exemple les études montrant que se forcer à sourire amène un sentiment de bien-être et diminue le niveau de stress ressenti.

Voilà donc des expériences à méditer la prochaine fois que vous aurez à passer une entrevue. Au lieu de vous tortiller de stress sur votre chaise, allez donc aux toilettes lever les bras au ciel pendant une couple de minutes ! Et cela n’est même pas une boutade pour finir cet article puisque cela a aussi été testé. Et les candidat.es auraient fait meilleure impression par leur « présence » plus vraie…

Dossier / Texte : Bruno Dubuc Le cerveau à tous les niveaux

par admin | Avr 11, 2017 | Pédagogie inversée

« Le Village des sens » est un agence de voyage et de séjours pas comme les autres; Sa créatrice, passionnée de nature propose un panel d’activités à la journée, de séjours et de voyage construit sur vos 5 sens. Une jolie façon d’aller à la rencontre de nos paysages et de ceux qui les font vivre.

Exemple d’activité en Pays d’Auge et pour 25 euros par personne :

Venez déguster (avec modération) les jeunes feuilles du plantain, de la podagraire et de la betterave maritime

Laissez-vous tenter par les rosettes de la cardamine hérissée, de l’herbe aux chantres ou encore de l’herbe aux mamelles qui vous livreront leurs vertus gustatives.

Tout un cortège de plantes sous vos pieds, sous votre nez, à se mettre sous la dent pour de délicieux gratins, soufflets, sorbets et autres salades aux saveurs multiples.

par admin | Mar 30, 2017 | Apprentissage, Cerveau, Collectif AmiFor, Hétérogénéité des élèves, Mémoire

Le cerveau de l’apprentissage diffère selon chacun mais lie émotionnel et organisation possible des données

Une étude de l’OCDE sur le cerveau laisse entrevoir de nouvelles pistes pour l’enseignement. Le cerveau ne perd jamais sa capacité d’apprendre. Allant à l’encontre du mythe selon lequel “pour le cerveau tout se joue avant l’âge de trois ans”, cette étude porte à croire que non seulement le processus d’apprentissage ne cesse jamais – surtout s’il est actif – mais en outre qu’il opère des modifications physiques dans le cerveau.

Cet ouvrage s’inscrit dans un projet que le Centre de l’OCDE pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI) a lancé en 1999 sur le thème “Sciences de l’apprentissage et recherche sur le cerveau”. S’inspirant des recherches actuelles en neurosciences et en sciences cognitives, cette publication propose des découvertes qui peuvent être utilement appliquées aux politiques et pratiques en matière d’éducation.

Les chercheurs en neurosciences mettent aussi actuellement en évidence dse aspects de l’apprentissage qui peuventaider à résoudre des problèmes liés aux maladies neuro-dégénératives. Ces travaux sont d’un grand intérêt pour l’action des pouvoirs publics, étant donné le vieillissement des populations dans les pays de l’OCDE et les défis qui en résultent dans le domaine de la santé.

Cette étude débouche, entre autres, sur la conclusion que la plasticité du cerveau – sa capacité à évoluer en fonction des exigences environnementales – dépend non seulement du type d’apprentissage entrepris mais aussi de l’âge auquel il survient et de l’environnement général dans lequel il s’insère. Les faits montrant que les émotions modifient le tissu neuronal, l’étude tend à indiquer que l’une des plus puissantes motivations à apprendre est le sentiment d’illumination qui se produit lorsqu’on comprend de nouveaux concepts.

Dans cette optique, il est recommandé dans le rapport de veiller à transmettre ce plaisir d’apprendre dès la petite enfance en permettant aux très jeunes enfants de connaître cette « illumination ». Grâce aux informations obtenues au moyen de l’imagerie cérébrale des adolescents, qui révèlent dans ce groupe de population la conjugaison d’un fort potentiel cognitif et d’une immaturité émotionnelle, on est conduit à s’interroger sur l’orientation scolaire que certains pays pratiquent à un âge relativement précoce et à se demander s’il ne serait pas plus efficace de proposer certaines possibilités de formation à un stade ultérieur, une fois que ces jeunes sont arrivés à maturité.

Le rapport tend notamment à montrer que les nouvelles découvertes concernant la façon dont le cerveau assimile le langage et l’âge auquel cette assimilation se produit peuvent être utilement appliquées à l’enseignement des langues étrangères. Le rapport est également en contradiction avec les idées au sujet du rôle respectif de l’hémisphère droit et de l’hémisphère gauche dans l’apprentissage et la réflexion, la thèse soutenue étant que les compétences, pour la plupart, ne siègent pas exclusivement dans une partie du cerveau. S’agissant par exemple de l’aptitude au calcul, la soustraction et l’addition activent des régions totalement différentes du cerveau.

Le rapport traite de questions éthiques telles que l’utilisation de l’imagerie cérébrale et de la médication pour améliorer les résultats scolaires. Il examine également les 3 D, c’est-à-dire la dyslexie, la dyscalculie (incapacité à maîtriser les nombres) et la démence. La dyslexie par exemple résulte principalement d’une atypie du cortex auditif, désormais décelable à un très jeune âge.

Globalement, il est souligné dans le rapport qu’il importe d’adopter une approche exhaustive en matière d’éducation, tenant compte aussi bien des avancées neurologiques que des facteurs environnementaux et sociaux. S’il est vrai que la recherche montre que le langage est au mieux acquis à un âge précoce, elle révèle également que l’aptitude à élargir son vocabulaire demeure constante toute la vie durant.

Texte et origine : OCDE

par admin | Mar 22, 2017 | Etablissements et projets, Formation

Ce dernier week end, l’ EPHS de St Gabriel Brecy (14) a organisé ces Portes ouvertes. Cet établissement accueille 170 élèves et les prépare aux métiers du paysage, de l’horticulture et des services à la personne.

Pour présenter leurs compétences , enseignants et élèves ont fait preuve d’une grande créativité et habilité. Le fil rouge : Le jardin se livre a été illlustré par des réalisations uniques en leur genre et qiu méritaient le détour.

Dommage que cette journée de portes ouvertes ne dure pas un peu plus de temps !!!!

Le livre fleurs

Retrouvez le site de l’école et son face book

par admin | Mar 20, 2017 | Collectif AmiFor, Formation, Hétérogénéité des élèves, Pédagogie inversée

Suite à la tenue début mars de la formation sur les Intelligences Multples, voici le témoignage d’une enseignante de Vaison La Romaine, nous partageons avec vous ce sympathique témoignage

Suite à la tenue début mars de la formation sur les Intelligences Multples, voici le témoignage d’une enseignante de Vaison La Romaine, nous partageons avec vous ce sympathique témoignage

Bonjour! Merci beaucoup ? j’ai vraiment été boosté par cette formation et jai ré-investi dès mon retour les intelligences multiples auprès des stagiaires et des élèves. Ça a permis des échanges intéressants voire amusants quand j’ai tenté de faire apprendre un point du cours sur l’air de la pub Haribo que venait d’entonner une élève ; elle a cru que j’allais lui faire la morale, je te dis pas l’étonnement quand j’ai repris l’air? demain matin j’ai rendez vous avec ma responsable pour monter un projet avec les stagiaires jusqu’à la fin de l’année. Carte mentale et intelligences multiples me seront bien utiles et source d’inspiration…. Merci pour tout. Emilie

par admin | Mar 20, 2017 | Communication, Digital, Pédagogie inversée, Web

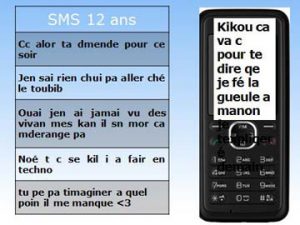

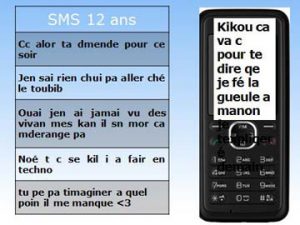

Des millions de Sms tous les jours. La nouvelle forme d’écriture des jeunes. Faut il composer avec et inventer les dictée SMS comme existent déjà les Twistées.

Beaucoup de parents et d’enseignants s’inquiètent de la mauvaise habitude que donnerait l’écriture « sms » sur le niveau de l’orthographe. Qu’en est-il réellement ?

L’écriture sms une menace pour l’orthographe?

La pratique des SMS ou textos n’a pas d’influence sur l’orthographe des collégiens, c’est leur niveau en orthographe qui détermine le type de fautes présent dans les SMS. Cette conclusion a été établie grâce aux résultats d’une étude menée sur 4524 SMS produits par 19 jeunes adolescents français, âgés de douze ans par des chercheurs du Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage (CNRS/Université de Poitiers/Université François-Rabelais Tours).

L’étude réalisée en collaboration avec des chercheurs de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et de l’Université Toulouse II – Le Mirail conclut en outre que les SMS ne constituent pas une menace pour le niveau en orthographe à l’école, mais sont une occasion nouvelle et supplémentaire de pratiquer l’écrit. Ces travaux viennent d’être publiés dans la revue Journal of Computer Assisted Learning.

Nouvelles pratiques quotidienne

L’apprentissage de l’orthographe est crucial pour la réussite scolaire comme pour l’insertion sociale et professionnelle. Les nouvelles technologies, et en particulier les SMS dont se sont emparés les adolescents, ont suscité de nouvelles pratiques quotidiennes et fréquentes de la langue écrite pour des échanges entre personnes, en dehors du cadre institutionnel. Les SMS prennent des formes très différentes de l’orthographe traditionnelle (cf. tableau 1), et sont souvent incriminés par les parents ou les enseignants comme la cause des difficultés en orthographe des élèves.

Idées reçues à nuancer

Les résultats de l’étude réalisée par les chercheurs du Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage (CNRS/Université de Poitiers/Université François-Rabelais Tours) viennent pourtant nuancer ces idées reçues. En effet, ils montrent qu’en début de pratique des SMS, c’est le niveau en orthographe traditionnelle qui détermine la forme des SMS envoyés, et non pas les SMS qui influencent négativement l’orthographe traditionnelle. Lorsque la pratique des SMS est installée (au bout d’un an), il n’existe aucun lien entre le niveau en orthographe traditionnelle et la forme des SMS. Le seul lien qui existe entre le niveau en orthographe et la densité de «textismes » (1) concerne ceux en rupture avec le code traditionnel (cf. tableau 2) au premier trimestre de pratique des SMS.

Contrairement aux craintes souvent exprimées, ce sont les bons élèves en orthographe qui font beaucoup de « textismes » en rupture avec le code traditionnel et les moins bons qui en font le moins. Cette étude montre que l’écrit traditionnel et l’écrit SMS dépendent des mêmes capacités cognitives symboliques. Elle permet aussi de conclure que les SMS ne sont pas une menace pour le niveau en orthographe à l’école, mais une occasion nouvelle et supplémentaire de pratiquer l’écrit. Il est important de souligner que dans les SMS étudiés, si en moyenne 52% de mots contenaient des « textismes », 48% de mots étaient écrits selon les règles traditionnelles.

Qu’en est-t-il dans un autre pays?

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont constitué un corpus de 4524 SMS produits dans la vie quotidienne par 19 jeunes adolescents français de 12 ans. Les participants n’avaient jamais possédé ou utilisé de téléphone mobile avant le début de l’étude.

Leurs SMS ont été recueillis par les chercheurs tous les mois pendant un an. Pour les étudier, ils ont caractérisé la densité de « textismes » des SMS et ont ajouté aux recherches déjà réalisées la distinction entre les « textismes » en accord avec le code traditionnel et ceux en rupture avec ce code, c’est-à-dire ceux qui sont les plus spécifiques du langage SMS (cf. tableau 2).

Des études récentes pour la langue anglaise et finlandaise avaient également démontré qu’il n’existe pas de lien entre le niveau en orthographe d’élèves de 9 à 12 ans et la densité de fautes dans les SMS. Le téléphone mobile et les SMS sont utilisés avec facilité et enthousiasme par les adolescents. Selon les chercheurs, ils pourraient donc être utilisés comme support d‘apprentissages scolaires, idée que l’UNESCO avait déjà soutenue en 2010.

(1) La densité de « textismes » se définit par le nombre de changements dans la forme orthographique d’un mot par rapport à l’écrit traditionnel, divisé par le nombre total de mots du SMS.

Bernicot, J., Goumi, A. & Bert-Erboul. A. Volckaert-Legrier, O. (accepted, 01/20/2014). How do skilled and less-skilled spellers write text messages? A longitudinal study of sixth and seventh graders. Journal of Computer Assisted Learning. Pour consulter le site web cliquez ici

Texte et dossier: CNRS

014

014

par admin | Mar 3, 2017 | Pédagogie inversée

En cette veille de week end, j’avais envie de vous présenter un projet méritant et sympa : le ptit Calamar est un journal créé par 3 jeunes femmes de l’IAE de Caen.

En cette veille de week end, j’avais envie de vous présenter un projet méritant et sympa : le ptit Calamar est un journal créé par 3 jeunes femmes de l’IAE de Caen.

Marie Christine

L’équipe recherche contributeurs et sponsors : Rejoignez les sur FaceBook

Le P’tit calamar pour donner envie aux plus jeunes de lire

Le prochain numéro encore en préparation

Nous sommes trois étudiantes de IAE CAEN, dans le cadre d’un projet tutoré de notre master 1, nous avons rejoint l’aventure Le P’tit Calamar.

L’association : « LE P’TIT CALAMAR » a pour objet de créer, d’éditer et de distribuer un petit journal papier dédié aux 6-10 ans. Il nous tenait à cœur, de ramener l’enfant au support papier.

Ce journal, destiné aux enfants, mêle culture, art, actualité et jeux. Il est accessible au plus grand nombre. Véritable invitation à la lecture, il est à la fois ludique, éducatif et il sensibilise à la créativité.

Cependant, pour que l’aventure commence réellement, il nous manque encore des annonceurs et des partenaires. Pouvez-vous partager, aimer la page au maximum afin que nous puissions enfin sortir Le P’tit Calamar de l’eau.

Merci à tous,

Les 3A, L’équipe du P’tit Calamar