par admin | Nov 30, 2017 | Apprentissage, Hétérogénéité des élèves, Innovation

Kaligo est une application d’apprentissage de l’écriture sur tablette avec stylet pour les enfants de 3 à 7 ans. Cet outil pédagogique enrichi par le numérique est modelable par l’enseignant et personnalisable à l’enfant.

La solution Kaligo se base sur l’analyse des tracés de l’élève, pour proposer des parcours pédagogiques personnalisés en fonction du niveau de chacun.

Kaligo profite de l’innovation pour favoriser la différenciation pédagogique en classe via un apprentissage interactif. Notre solution est un outil complémentaire à l’apprentissage traditionnel de l’écriture à l’école.

Notre solution éducative a été conçue avec les enseignants et les référents académiques et testée auprès de 1000 élèves. Le laboratoire de recherche de l’IRISA/INSA spécialiste de l’analyse des tracés et le laboratoire d’usage LOUSTIC ont également soutenu le développement de la solution.

Cahier de Suivi

Petit scoop nous préparons actuellement une application qui permettra de réaliser un Cahier de Suivi des apprentissages. Cet outil permettra à l’enseignant et à ses élèves de mettre en valeur très simplement des réussites en collectant vidéos, photos, commentaires…à suivre !

Pour en savoir plus : http://www.cahier-kaligo.com

par admin | Nov 23, 2017 | Apprentissage, Communication, Etablissements et projets, Formation, Pédagogie inversée

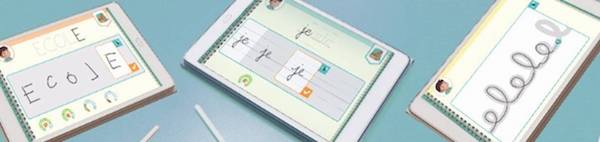

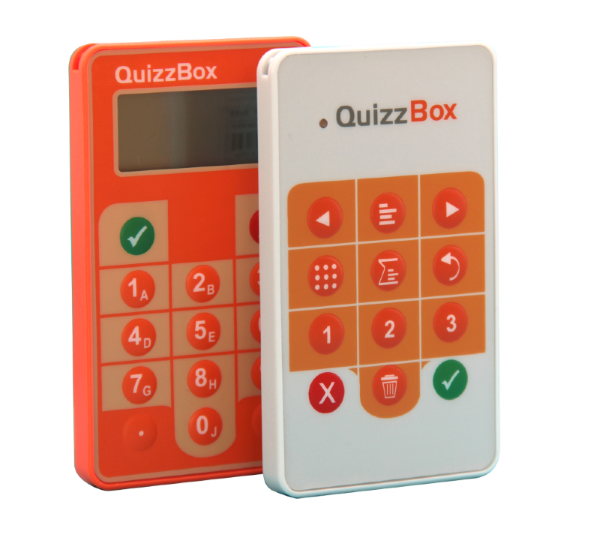

QUIZZBOX : SOLUTION DE VOTE

C’est tout d’abord au sein de la société de formation et de développement informatique Next Media, aujourd’hui société mère de QuizzBox Solutions, que le système de vote interactif QuizzBox est né. Pédagogie et informatique sont les maîtres mots ayant présidés à la création et au développement de QuizzBox, un outil d’évaluation et d’animation de formation, séminaires, réunions et assemblées. QuizzBox est parti d’un concept simple, le meilleur éditeur de questionnaires et de présentations, c’est PowerPoint. Tout le monde connaît et utilise PowerPoint, l’objectif étant de proposer un logiciel accessible à tous, que l’on soit novice ou confirmé en informatique.

MODE D’EMPLOI :

Le boîtier de vote interactif est une solution de vote permettant aux participants d’une réunion ou d’un congrès de répondre à des questions en direct, grâce à des boîtiers de vote individuels. Souvent intégré dans un logiciel de présentation, les résultats peuvent être affichés instantanément sous forme graphique (histogramme, camembert etc.). Le vote interactif constitue un outil parfaitement adapté à l’éducation, à la formation professionnelle ainsi qu’aux opérations de marketing et de communication ou aux assemblées générales. Ces dispositifs peuvent être utilisés pour des réunions de toute taille de 10 à plus de 10 000 participants pour les systèmes les plus performants.

Une nouvelle génération de matériel permet également l’interaction avec les participants sous la forme de messages textuels ou la prise de parole à l’aide du boîtier.

QUIZZBOX EDUCATION : ECOLES PRIMAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES

Les élèves manquent parfois de concentration ou n’osent pas participer en classe, les boitiers de vote QuizzBox permettent aux plus timides et distraits de se révéler et d’être actifs et acteurs de leurs apprentissages.

Grâce à cet outil ludique, les élèves réclament les quizz, et restent très concentrés durant les questions. La consolidation finale des résultats permet à la fois d’avoir une vision synthétique et rapide de l’état des acquis des élèves, tout en permettant une analyse plus fine du taux de réussite ou d’échec. On peut immédiatement réagir et revenir sur une notion mal acquise.

QUIZZBOX CAMPUS : UNIVERSITÉS ET ÉCOLES POST BAC

Transformez votre façon d’enseigner avec QuizzBox, la solution innovante au service de la pédagogie inversée.

Tous les étudiants connaissent cette tentation à la fac, piquer du nez pendant les cours ou simplement sécher, seul un élève sur deux passe directement en deuxième année. Alors pour lutter contre cet échec, QuizzBox devient une arme anti décrochage. Cette solution ludique permet de tester ses connaissances en direct dans les amphis, et les étudiants adorent ça.

Le but des boîtiers est de motiver les étudiants et de stimuler leur attention tout au long du cours. Ce qui est intéressant c’est de voir les étudiants partager leurs avis entre eux avant de donner la réponse, c’est-à-dire qu’ils vont confronter leurs expériences et leurs connaissances. Cela va les stimuler et l’apprentissage en est facilité. Avec les boîtiers le professeur peut également adapter son cours en fonction des difficultés rencontrées par les étudiants.

Source : Ludomag.com

par admin | Nov 22, 2017 | Apprentissage, Communication, Etablissements et projets, Formation, Hétérogénéité des élèves

Aujourd’hui, pour cet article, je laisse la main à ma stagiaire Charlotte Roussel, étudiante en 2ème année de BTS communication.

Les étudiants, les jeunes qui sont en études supérieures, ont de nos jours de plus en plus envie d’évoluer dans la vie professionnelle et pour ce faire ils sollicitent les entreprises.

J’ai interviewé deux étudiants actuellement en 2ème année de BTS Communication sur ce qu’ils pensaient réellement du rôle que jouaient les entreprises durant leur parcours d’apprentissage. Je leur ai donc posé trois questions qui semblent pour moi importantes :

– Quel rôle jouent les entreprises dans votre formation ?

– Qu’est-ce qu’elles vous apportent ?

– Que reprochez-vous aux entreprises lorsque vous êtes stagiaire ?

Gabriel, 21 ans, m’a exposé son point de vue :

« D’après moi, les entreprises ont pour rôle de nous apprendre et de nous faire découvrir un métier dans n’importe quel domaine selon notre formation. Elles doivent nous épauler, nous aider lors de difficultés et nous conseiller afin de nous améliorer et de raisonner comme de vrais professionnels.

Les entreprises grâce aux stages, nous permettent de nous projeter directement dans la vie professionnelle car nous devons respecter certaines règles comme les horaires ou encore mener à bien les missions qu’on nous confie. Les entreprises nous apportent de l’expérience en terme de projets, on se rend réellement compte de toutes les étapes, c’est-à-dire de la problématique jusqu’à son dénouement.

Les stages sont importants car ils mettent en pratique ce qu’on a appris en formation. Les professionnels nous aident à évoluer en entreprise. Ils nous permettent également de découvrir différents environnements par exemple dans le domaine de la communication, nous pouvons effectuer notre stage en agence de communication, en régie publicitaire ou encore dans une collectivité territoriale. »

Quant à Emma, 19 ans, a un point de vue similaire à celui de Gabriel :

« Les entreprises ont pour mission de nous donner une expérience professionnelle, c’est ce qu’un étudiant attend avant tout. Il faut qu’elles nous imposent du sérieux ainsi que de la rigueur lors des projets qu’elles nous confient. Elles doivent nous donner des responsabilités afin qu’on évolue dans le monde du travail.

Il faut, selon moi, que les entreprises nous conseillent et nous suivent tout au long de notre stage. L’implication du tuteur doit se faire ressentir, laisser un minimum d’autonomie tout en conseillant est la clé de la réussite professionnelle.

Lorsque nous réalisons divers stages nous ne sommes pas toujours rémunérés. Cela est très frustrant car nous travaillons comme si nous étions les employés de l’entreprise. On s’implique réellement et parfois les entreprises n’ont aucune reconnaissance. C’est dommage je trouve. »

Cette interview parle d’elle-même, les étudiants ont besoin d’être encouragé, d’évoluer, d’apprendre dans le milieu professionnel et pour cela ils ont besoin des entreprises.

Aujourd’hui, trouver du travail pour un jeune est très difficile car beaucoup d’entreprises exigent une certaine expérience. Mais une question se pose : Comment les jeunes peuvent avoir de l’expérience professionnelle si les entreprises ne leur laissent aucune chance ?

Charlotte Roussel

par admin | Nov 22, 2017 | Apprentissage

Plan étudiant : les nouveautés d’APB

Le nouvel APB a été présenté en conférence de presse lundi 30 octobre. Sur le fond et la forme, il y a peu de changements substantiels, plutôt des évolutions techniques. Certaines mesures sont très claires, d’autres doivent encore être précisées, notamment les dates administratives de la nouvelle plate-forme. Cela devrait être précisé dans les jours à venir. APB (Admission post-bac) changera de nom, mais le nouveau nom n’a pas encore été divulgué.

Les nouveautés dans le suivi des élèves

En Terminale : il y aura deux professeurs principaux par classe pour accompagner les élèves et les aider à formuler leur projet d’étude.

Deux semaines d’orientation seront prévues durant l’année de Terminale (novembre et janvier) pour présenter les études.

Une commission de l’établissement donnera un avis indicatif sur les choix des élèves.

Le conseil de classe du deuxième trimestre donnera son avis sur les vœux des élèves et cet avis sera transmis aux établissements.

Des étudiants viendront dans les lycées pour présenter les formations (étudiants ambassadeurs).

Les nouveautés dans APB

- La plate-forme changera de nom (non encore connu).

- Suppression de la sélection par tirage au sort.

- Les universités ont accès au dossier des élèves.

- 10 vœux maximums à formuler (contre 24 l’année dernière).

- Pas de hiérarchie des vœux : les élèves formulent 10 vœux entre janvier et mars.

- En mai, les élèves reçoivent une réponse pour l’ensemble des vœux. Ils choisissent ensuite la place proposée qu’ils veulent prendre.

- L’université donnera trois avis : accepté, accepté sous condition, refusé. (Accepté sous condition signifie que l’élève doit faire une formation complémentaire pour une remise à niveau.)

Filières sélectives : classes prépas, IUT, BTS… Rien ne change pour l’instant : la procédure reste la même, avec examen des dossiers.

Les nouveautés ?

Il y a donc trois nouveautés : la restriction des vœux, la fin du classement des vœux, et l’avancement de la date des réponses (mai au lieu du 8 juin).

Il est demandé aux établissements de mieux suivre et de mieux accompagner les élèves, ce que la plupart des établissements font déjà.

Il est également prévu que les étudiants cotisent au régime général de la sécurité sociale, ce qui signifie la fin des mutuelles étudiantes. Là est peut-être la vraie nouveauté de ce plan étudiant.

Source : Par Jean-Baptiste Noé.

par admin | Nov 16, 2017 | Apprentissage, Communication, Formation

Hier, à Caen, était organisée la journée des lycéens dans les écoles supérieures.

En tant que référente Filière Communication dans un établissement caennais, j’ai pu accueillir des lycéens venus chercher des informations sur le BTS Communication que nous dispensons. A la question : « Comment vous imaginez vous dans 6 ans ? Dans quel univers, Je n’obtiens sur une cinquantaine de jeunes que 2 réponses à peu près précises.

Cela me ramène à une conférence à laquelle j’avais assistée voici une quinzaine d’années.Le psychologue qui animait cette conférence soutenait la « prescription faite aux parents » suivante : « laissez imaginer à vos enfants le futur de héros qu’il désire avoir. Même si celui ci n’est pas forcément réaliste, laissez-les à leurs rêves. Ils sont fondamentaux dans la construction de leur motivation à apprendre ».

Idée saugrenue pour certains parents qui mettrons un peu trop de réalisme dans les rêves des ados : « ce n’est pas un métier, cà ! » répondrons certains « tu rêves, il n’y a que quelques places pour des milliers de postulants » diront d’autres, « sois un peu sérieux et renseigne-toi mieux ! opineront les parents inquiets … de quoi briser les ailes à un jeune oiseau qui n’a pas encore appris à voler ! Laissez-les imaginer et évoquer leur monde ! Il sera bien temps d’y mettre des limites plus tard……

Votre Rédac’chef

par admin | Nov 8, 2017 | Apprentissage, Hétérogénéité des élèves

Une étude du ministère de l’Éducation nationale dévoile les chiffres liés à l’illettrisme et révèle que 10,8 % des jeunes de 16 à 25 ans auraient une maîtrise fragile de la lecture.

L’acquisition des fondamentaux (lire, écrire et compter) en maternelle et en primaire est l’une des ambitions du ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer. Une véritable urgence selon les résultats de l’étude du ministère de l’Éducation nationale, publiée, ce vendredi 30 juin. Suite à des tests effectués par 760 000 Français âgés de 16 à 25 ans, lors de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), l’enquête a pu mettre en lumière le fait que plus d’un jeune sur dix rencontre des difficultés dans le domaine de la lecture.

Parmi eux, certains présentent même de sévères lacunes. En effet, un jeune sur vingt (c’est-à-dire 5,1 % des jeunes sondés) « peut être considéré en situation d’illettrisme » et se caractérise « par un déficit important de vocabulaire » précise le communiqué.

Les filles meilleures en lecture. Globalement, les filles maîtriseraient plus la lecture que les garçons. Selon l’étude, les jeunes filles sont 9,2 % en grande difficulté de lecture contre 12,4 % des garçons. Par ailleurs, plus le niveau d’études est élevé, moins les jeunes éprouvent des difficultés à lire. En effet, les jeunes en difficulté représentent 45,8 % de ceux qui n’ont pas dépassé le niveau collège, 28,5 % des détenteurs d’un BEP ou CAP, mais seulement 4,3 % de ceux qui suivent une filière technologique ou générale au lycée. A partir du niveau baccalauréat, les différences s’estompent. Une bonne nouvelle cependant, plus des trois quart des jeunes qui se sont présentés à la JDC en 2016 sont « des lecteurs efficaces » et ont réussi les trois modules de l’évaluation.

Davantage de difficultés selon les régions. En France métropolitaine, c’est au nord de la Loire que les difficultés de lecture sont les plus fréquentes. Les jeunes des départements du Nord (17,7 % de jeunes en difficulté de lecture dans l’Aisne, 17,5 % dans la Somme), la Nièvre, l’Oise et en Outre-mer présentent de moins bons résultats, par exemple, que leurs camarades bretons. Enfin, en Île-de-France, la part des jeunes en difficulté fluctue de 5 % à Paris à 11,8 % en Seine-Saint-Denis.

par admin | Nov 6, 2017 | Apprentissage, Hétérogénéité des élèves, Pédagogie inversée

Le dispositif « devoirs faits » entre en vigueur dès le lundi 6 novembre. L’idée : proposer aux collégiens volontaires de les accompagner dans leurs devoirs et alléger leur travail à faire à la maison.

aide aux devoirs dans 7600 collèges

© Dolgachov – 123RF

L’opération « devoirs faits » débute ce lundi 6 novembre dans 7 100 collèges de France, sous réserve d’éventuels ajustements.

Son objectif ? Permettre à tous les élèves du collège de « disposer d’un temps dédié à la réalisation des devoirs demandés par les professeurs, en dehors des heures de classe, mais dans l’établissement » et « effacer toutes les sources d’inégalités en matière de travail individuel et d’accès au savoir« , précise le communiqué du ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. La mise en place de ce dispositif gratuit sera aussi l’occasion d’expérimenter « la pédagogie inversée en proposant aux élèves de consulter des cours en ligne avant d’assister à la session d’aide aux devoirs ou de faire des exercices interactifs« , confie Jean-Michel Blanquer dans une interview du 5 novembre donné à 20 minutes, avant d’ajouter que « l’idée, c’est d’être innovant et d’intéresser les élèves autrement !«

Comment bénéficier de cette aide ? L’élève intéressé par le dispositif doit s’inscrire auprès du secrétariat de son établissement, le jour de son choix, à une heure (au minimum) d’aide aux devoirs prise sur son temps de midi, après les cours ou pendant les heures de permanence. Pendant cette heure, le collégien effectue, au calme, ses exercices et révise ses leçons, avec la possibilité d’être aidé par les enseignants ou les CPE (conseillers principaux d’éducation) volontaires quand il en a besoin. A raison d’un adulte responsable de 15 élèves, ces aides peuvent également provenir des étudiants en service civique ou des bénévoles extérieurs issus d’associations.

Un cadre bienveillant pour progresser. « Les devoirs sont indispensables aux progrès des élèves, notamment les plus fragiles« , note Jean-Michel Blanquer sur le communiqué, « ils peuvent aussi être source d’accroissement des inégalités sociales et peser sur la vie de famille« . La mise en application de ce dispositif servira donc à délester l’enfant de la corvée des devoirs une fois rentré chez lui ainsi que ses parents, qui peuvent parfois « se sentir dépassés par les exercices demandés ou par la maîtrise de la matière« , précise le ministre. Dès lors que l’élève en ressent le besoin, il décide lui-même du travail qu’il se sent capable de faire chez lui et celui qu’il préfère réaliser dans le cadre des « devoirs faits ». Les familles peuvent également en faire la demande auprès des enseignants. Enfin, lors du conseil de classe du premier trimestre, chaque professeur pourra encourager les élèves en difficulté, qui ne sont pas encore inscrits, à tester quelques heures d’aide aux devoirs et à en constater l’efficacité.

Étendue aux écoles primaires en 2018. Le dispositif, effectif dans tous les collèges dans les semaines à venir, avant d’être instauré dans les écoles primaires à la rentrée 2018. Une mesure complémentaire aux études surveillées, déjà mises en place dans chaque commune.

Source : Le journal des femmes

par admin | Oct 26, 2017 | Apprentissage, Etablissements et projets, Formation, Pédagogie inversée

Une classe inversée universitaire (photo les Echos)

Savoir mémoriser et calculer ne suffit plus. Dernière-née des méthodes de pédagogie active, la classe inversée se distingue par sa facilité de mise en œuvre pour les enseignants.

Comment adapter l’école au XXIe siècle ? Comment préparer nos enfants à l’économie de la connaissance ? La question est au centre du rapport « Vers une société apprenante » rendu public en avril dernier. « Face au développement de la robotique et de l’intelligence artificielle, un apprentissage se limitant à savoir mémoriser et calculer ne suffit plus, au risque d’avoir des individus remplacés par la machine. Il faut développer d’autres compétences : apprendre à apprendre, esprit critique, travail collaboratif », explique François Taddei, l’un des auteurs du rapport.

Au rayon des pédagogies actives, une nouvelle approche apporte peut-être un début de réponse : la classe inversée, dans laquelle l’élève prépare la leçon chez lui grâce à des vidéos, libérant du temps en classe pour aborder des exercices plus difficiles. Son intérêt, c’est la souplesse, avec « une mise en oeuvre qui peut être graduelle et différenciée », insiste Héloïse Dufour, présidente de l’association Inversons la Classe. Cette dernière estime que 20.000 enseignants y ont déjà recours en France. Pour l’essentiel dans les collèges et lycées, mais également en primaire et dans l’enseignement supérieur. Environ 1 million d’élèves seraient concernés.

Temps de classe libéré

Le concept de « flipped classroom » a été inventé en 2007 aux Etats-Unis par deux enseignants d’un collège de Colorado Springs qui faisaient face à un absentéisme important. Inspirés par la Khan Academy , qui produit des mini-tutoriels sur YouTube, Aaron Sams et Jon Bergmann eurent le déclic en découvrant un logiciel permettant de réaliser un cours en vidéo à partir d’une présentation PowerPoint. Grâce à de courtes séquences, l’élève prenait ainsi connaissance du contenu théorique avant d’aller en cours. Le temps de classe libéré permettant à l’enseignant d’encadrer d’autres activités et d’aider les élèves ayant des besoins particuliers. « L’enjeu de la classe inversée est de laisser faire en autonomie les choses les plus simples, comme suivre une partie du cours, et de mener en classe avec l’enseignant les activités les plus complexes », résume Héloise Dufour.

Le rapport à l’échec n’est plus le même. Les classes sont plus soudées, avec un climat d’entraide et de coopération.

A mesure qu’il se diffuse, le concept est adapté et évolue. Ses deux initiateurs, eux-mêmes, raffinent leur approche qu’ils baptisent « l’apprentissage inversé » : « Une méthode par laquelle l’enseignement direct se déplace de l’espace d’apprentissage du groupe pour occuper celui d’un individu. »

Quel bilan pour les élèves ? Olivier Quinet , professeur d’histoire-géographie au collège de Montpon-Ménestérol (Dordogne) pratique la classe inversée depuis 2012 : « Mes collègues de lycée me disent que ces élèves sont plus autonomes, capables de se mettre au travail seul, d’organiser un groupe. Ils sont en revanche moins bons dans l’apprentissage classique, mais s’en sortent bien ensuite. » Comme les autres, cet enseignant a vu sa pratique évoluer. Les « capsules vidéo » que les élèves regardent avant de venir en cours ont raccourci à 3 ou 4 minutes maximum. A la fin, chaque élève est invité à remplir un quiz pour vérifier ses connaissances.

Ce n’est pas la révolution annoncée, et l’on ne résoudra pas les problèmes avec une méthode unique.

Dans une école primaire d’un village de Charente-Maritime, Soledad Garnier faisait face à des classes de plus en plus hétérogènes, avec une proportion grandissante d’élèves en difficulté : « Le rapport à l’échec n’est plus le même. Les classes sont plus soudées avec un climat d’entraide et de coopération. »

L’enseignant devient chercheur

L’approche a aussi ses détracteurs. A l’image de Paul Devin, inspecteur de l’Education nationale et secrétaire général du SNPI-FSU : « Ce n’est pas la révolution annoncée, et l’on ne résoudra pas les problèmes avec une méthode unique. La vraie solution c’est l’investissement dans la formation des enseignants. » Pour les tenants des pédagogies actives la solution passe justement par les pairs. C’est peut-être là que réside la petite révolution à venir : donner l’habitude à des enseignants de travailler ensemble.

C’est l’un des objectifs du rapport « Vers une société apprenante », qui estime que « le niveau de l’établissement s’avère souvent le plus structurant, pour prendre l’initiative en s’appuyant sur le collectif et faire évoluer les cultures professionnelles ». En insistant sur le rôle du ministère : s’en tenir aux « grands objectifs et à la conduite du changement » et à l’accompagnement, en s’abstenant d’aller « sur le détail des mises en oeuvre » . Une telle approche incite de toute façon le pédagogue à remettre en permanence en cause sa pratique. « Entre inverseurs, on a l’habitude de dire « le changement c’est tout le temps » car on entre dans une dynamique de recherche », confirme Olivier Quinet.

Fracture numérique

Autre grief contre la classe inversée : l’inégalité des élèves, notamment devant la fracture numérique. Dans le Colorado en 2007, Sams et Bergmann surmontaient le problème en faisant passer les vidéos à certains sur des clefs USB. « Sur quatre classes, j’ai eu cinq élèves qui rencontraient des problèmes de cette nature. A cette échelle, cela se gère. C’est la raison pour laquelle la classe inversée ne peut se développer trop rapidement. Si tout un établissement basculait, cela poserait par exemple un problème dans une fratrie qui ne dispose que d’un ordinateur », note Olivier Quinet.

« La classe inversée est une réelle innovation qui contient les germes d’une école en train de se réfléchir pour le millénaire à venir. C’est le pari de l’expérimentation dans un monde figé et normé », s’enthousiasme Marcel Lebrun professeur en sciences de l’éducation et conseiller au Learning Lab de l’Université catholique de Louvain : « Cela me séduit notamment parce que ce n’est pas venu des spécialistes de l’éducation ni des pays les plus en pointe dans ce domaine. »

François Taddei estime que la classe inversée constitue « une approche pédagogique parmi bien d’autres » pour insuffler une nouvelle dynamique. Afin d’aller plus loin, son rapport recommande notamment de développer la recherche dans l’éducation : « De nombreux travaux illustrent ce que la recherche peut apporter à l’éducation. Le budget de l’éducation nationale c’est le même que celui de la santé mais le budget R & D est trente fois moins important. »

Frank Niedercorn / Journaliste

A l’université, la classe « renversée »

A l’Université catholique de Lille, Jean-Charles Cailliez, professeur de biologie cellulaire et moléculaire et vice-président innovation, est adepte depuis quelques années de la pédagogie du « do-it-yourself » et de la « classe inversée ». En troisième année de licence et en master 1, ce sont les élèves qui font des recherches et préparent en équipe le cours de génétique. « Je suis le premier élève de mes étudiants, qui testent leur cours sur moi. Parfois, il est nécessaire de revenir à l’explication magistrale académique sans que cela dure plus de quinze minutes. Et, là, ils sont extrêmement attentifs », note Jean-Charles Cailliez. « Il n’y a pas une amélioration spectaculaire des résultats, mais je note deux effets principaux. D’abord, la création d’une dynamique entre étudiants et l’amélioration des compétences liées au travail en groupe. Ensuite, on parvient à ne pas éliminer les moins bons qui gardent un intérêt pour la matière. » Un cours dans lequel l’utilisation du numérique est très présente, mais à l’issue duquel Jean-Charles Cailliez note un paradoxe. « Lorsque les élèves sont fatigués d’avoir à faire le tri sur Internet, ils reviennent aux livres. Je n’en ai jamais vu autant en cours que depuis cinq ans. »

par admin | Oct 10, 2017 | Apprentissage, Cerveau, Collectif AmiFor, Communication, Etablissements et projets, Formation, Hétérogénéité des élèves, Management, Mémoire

Pour ma part, lors de l’animation pédagogique du cours Atelier de production communication »entreprise école » à l’AIFCC Caen, j’ai utilisé le Kanban qui a permis aux élèves de gagner en efficacité et aux encadrants de gagner en visibilité sur l’avancement du projet et sa régulation.

MC LEFEBVRE

MC LEFEBVRE

La pédagogie Agile par Christian Den Hartigh

présentée au Club Agile de Caen

Même une semaine après la conférence donnée par Christian sur la pédagogie agile qu’il a mise en place dans son collège, l’effet wouah !!! est encore là. Quelle prouesse de créativité, de dévouement, d’engagement personnel, de bienveillance, de surprises… Je ne sais pas par où commencer mais je vais essayer de vous faire un résumé…

Alors voilà, Christian est prof de Français en collège, et c’est pas facile ! Pourquoi ?

Il a juste évoqué qu’il enseigne dans une zone d’éducation prioritaire, mais cela veut dire qu’en somme, 80% de ses élèves se demande pourquoi ils viennent en cours…

Il a commencé par évoquer ses contraintes, auxquelles tout enseignant doit faire face et essentiellement centrées sur le temps :

– Il a 130 heures pour boucler un programme qui requiert plus de 130 heures

- Pendant son cours son heure de cours, il a en fait 1 heure -5 min d’installation, -5 à -15 min pour faire en sorte que ses élèves aient envie de l’écouter, -5 min à la fin du cours car ils en ont déjà marre… je vous laisse faire le compte, s’il a en réalité 30 min pour faire passer l’information, c’est déjà bien !

- Dans ce contexte, l’élève a peu de temps pour s’exprimer individuellement dans la classe. Si le prof parle 5 minutes (ce qui est trop peu), l’élève dispose de 2 minutes, mais en réalité, il n’a pas plus de 20 secondes pour s’exprimer et interagir, donc pour se planter et apprendre… (ah… attention les agilistes, on commence à voir arriver des valeurs familières 😉

- il a également fait des constats :

- il a une classe dans laquelle tous ses élèves ont plus ou mois le même âge

- il a environ 25 élèves par classe

- il y a une grande hétérogénéité culturelle et cognitive dans sa classe

- il y a le hasard : les élèves n’ont pas choisi d’être ressemblés, d’avoir tel ou tel prof etc.

- pour chaque élève, il ne représente, lui, professeur de français, que 1/10e du corps enseignant, c’est peu !

Et finalement que face à tout cela… il est seul face à ses problèmes !Alors il a commencé par se dire que ces constats qui peuvent être pris comme des contraintes, peuvent aussi être considérés comme des forces, et il a donc essayé de transformer les faiblesses en forces.

Mais cet enseignant est un petit génie, si si, vous verrez pourquoi après… Il a cherché et cherché encore : que dit-on en biologie, physique, mathématique, que fait-on en maternelle, que dit-on dans les conférences de Massy, dans les écoles Palo Alto ?

ta ta !!

Paul Watzlawick : « Le problème est la solution. » « Ajouter une solution à un problème, c’est rajouter du problème au problème! »

Ouai, c’est facile ça, mais on fait comment alors ?

Revenons à l’objectif : chaque élève doit pouvoir apprendre à partir de là où il se trouve.

Christian est donc revenu à l’origine : la cellule biologique eucaryote !

Ok, vous pensez que ça n’aide pas vraiment pour apprendre le français mais attendez, ça arrive…

Revenons à l’élève et à certains faits à connaître:

Son cerveau est en développement. En fait, les sciences neuronales nous apprennent que, chez un être en développement, jusqu’à 10 ans, c’est la partie limbique du cerveau qui fonctionne essentiellement soit : les émotions. La partie cognitive, le cortex préfrontal, qui contient la logique, le raisonnement, le calcul, la projection dans le temps, etc. se construit entre 10 et 25 ans.

Ses élèves de 5ème se situent donc tout de suite dans une hiérarchie de groupe : qui dans la classe est le meilleur, comment « je » me positionne dans ce groupe et « si je me trompe, tout le monde va se moquer de moi ». L’élève a besoin d’être rassuré : sur son niveau et par rapport à la hiérarchie du groupe.

Petit détour par les lois de la thermodynamique, et là c’est le pompon ! J’ai beau avoir fait de la physique jusqu’à B+2, quand-même… et ben comment dire… le prof de français qui est là devant nous, il nous parle de la cellule biologie, du noyau, des émotions, du cortex préfrontal et pof, comme ça il passe par les deux premières lois de la thermodynamique! Bref…

Donc voilà : il ne faut pas raisonner en système fermé (l’élève tout seul dans sa tête!) mais en système ouvert, en interaction avec les autres (c’est un peu simplifié, d’accord ?!). Les élèves qui ne communiquent pas, qui sont renfermés et ne reçoivent pas l’information transmise par le professeur doivent être amenés à communiquer avec les autres élèves, et en particulier ceux qui communiquent mieux et sont plus à l’aise dans la réception et l’émission des informations.

Etape essentielle : neutraliser l’enfant… je vous vois imaginer notre prof de français en ceinture noire plaquant le pauvre enfant au sol…

Quelques explications s’imposent : l’enfant perçoit par l’émotion en premier. Celles-là même qui le mettent directement dans une structure hiérarchique, le font se sentir dominant ou dominé par les autres. L’objectif est de neutraliser ces émotions pour faire fonctionner l’Elève, donc l’apprenant, pour nourrir ce cerveau « préfrontal » en développement. Cela pour déclencher un Travail (le protocole pédagogique) en vue de transmettre l’information au bon endroit : Hourra, j’ai compris, super cette technique !

Il neutralise donc l’enfant utilisant des autorisations plutôt que des contraintes (oui, tu peux manger (sauf hamburgers et kebabs!), boire (sauf sodas), te déplacer dans la classe…si tu as besoin d’un support pédagogique (manuel scolaire, Bescherelle, etc.).

Il ne donne pas de punition, mais au contraire donne une grande liberté à ses élèves et oriente tout vers l’élève : le cerveau qui doit apprendre.

Je vous vois venir avec « oui oui, d’accord on a fait mai 68, le « tout est permis », on a testé !! »… Mais non, tout n’est pas rose, parce qu’il peut se mettre en colère notre gentil prof de français…

Parce qu’il est égoïste, il s’est rendu compte que ses anciens élèves, il les revoit partout : garagiste, soignant en maison de retraite, au volant d’une voiture, commerçant, etc. Et il se dit que quand ils feront leur boulot quand ils sont grands, ce serait bien qu’ils le fassent bien ! Donc il faut leur donner dès le début, à l’école, les bons réflexes : autonomie, conscience professionnelle, etc. Chacun a besoin d’être valorisé… et pour la vie. En fait, ce prof de français se dit qu’il doit être égoïste (en pensant à lui plus tard, face à ces futurs adultes), et finalement faire preuve d’un grand altruisme en pensant à ces élèves.

Retour à la thermodynamique (décidément…) : gardons un oeil sur le fait qu’on doit optimiser le temps de classe et augmenter le temps d’apprentissage, il faut apprendre à accepter ses erreurs, être mis en confiance…. l’agilité s’installe !

Et de nous parler du Lean management :

Le management, c’est de la pédagogie pour adultes.

La pédagogie, c’est du management des enfants.

Finalement, le management et la pédagogie ont le même but : organiser l’information.

Belle démonstration, je prends !

Le Lean vise à supprimer le superflu, tout ce qui ne sert pas le but final… Il faut donc revenir aux sciences du vivant et à l’essentiel : l’élève est là pour apprendre et l’enseignant pour lui faire passer une information.

La communication, c’est la génération successive de toutes ces étapes, sans début, sans fin, en cycle permanent :

Alors voilà tout ce qu’il a fait :

Nous montrant une photo de la salle de classe, nous avons vu un tas de choses que nous n’avons pas comprises : il y a une frise, un calendrier, un totem… Ce sont en fait de très bonnes idées qu’il a testées et qui fonctionnement !

Quelques exemples dont certains s’inspirant de l’école Palo Alto :

- Une frise pour représenter les périodes de cours de l’année avec les étapes d’examens => les élèves se situent dans l’année scolaire.

- Des symboles aléatoires sur les papiers pour déclencher une question : « M’sieur, c’est quoi ça ? » et de répondre « à ton avis, fais des hypothèses, cherche » => générer une réflexion, accepter de faire des erreurs, apprendre de ses échecs…

- il a tout retourné dans sa classe, pardon : réorganisé son espace pédagogique ! Des tables au centre de la salle avec des livres de cours, des supports pédagogiques, des Bescherelle, des post-its (indispensable pour un agiliste!) et autour, les tables en cercle. Donc tous les élèves sont au premier rang, et lui au milieu, avec un petit bout de table pour poser son cartable dans un coin. Selon les exercices, les élèves travaillent en individuel, en groupe, en binôme, bref, ils sont en interaction quasi-permanente au sein d’un groupe d’une dimension variable => le temps de parole de chacun augmente donc grandement

- Il utilise les posts-its pour certaines applications.

- Il met un ou plusieurs smileys (joyeux) sur chaque feuille d’exercice indiquant si c’est un travail seul ou à deux ou en groupe. Et les élèves doivent le recopier, chacun à sa manière => expression de soi, création…

- Il a écrit sur une feuille en TRES GROS : « sois cool et prend des risques »

- Des « papiers de colère » sont à disposition, avec le texte :

Papier de colère

En cas de crise, froisser violemment et jeter dans un coin.

Ne pas abuser sans avis médical »

Une sensation + une émotion = un sentiment.

L’émotion est ponctuelle (joie, peur…), le sentiment est durable.

Il vise donc à laisser s’exprimer les émotions et surtout à les reconnaître, c’est aussi une partie de son métier : colère, joie, surprise, tristesse, dégoût, peur), mais leur apprend à ne pas laisser le sentiment s’installer.

- Il a construit des totem, accrochés au mur, sur lequel chacun écrit sur un papier :

- 1- ce qu’il souhaite pendant l’année scolaire pour lui-même.

- 2- ce qu’il souhaite pour sa famille, ses amis, ses proches.

- 3- ce qu’il souhaite pour sa classe.

Tous ces papiers sont positionnés dans une forme choisie par la classe, personne ne lit ce qui est écrit sur les papiers, c’est INTERDIT, c’est une règle absolue qu’il respecte et fait respecter, sans concession! Car c’est le principe du totem, sinon, le principe est rompu. Et celui-ci est détruit à la fin de l’année. Cela marque la fin d’un cycle, d’échanges, d’une collaboration, l’année suivante sera une nouvelle année.

- – la double molécule, utilisée pour matérialiser des concepts et des questions clés pour l’analyse ou la création d’un récit, que voici :

- – Le principe de l’abeille : un élève par groupe dispose de 1 min chrono pour aller voir ce que font les autres groupes pour chercher de nouvelles infos pour aider son groupe. Personnellement, j’adore ce principe.

En conclusion, il n’est plus vraiment enseignant mais plutôt aidant… il passe de table en table pour observer et se nourrir, il observe les éléments sur lesquels les élèves buttent et planifie un rappel théorique au cours suivant… Il observe avec quelle rapidité ils trouvent une information d’eux-mêmes ou en groupe, comment ils se plantent… et apprennent.

Une philosophie qui me plaît : l’enseignant ne donne pas la solution au groupe mais lui donne l’énergie nécessaire pour trouver la solution par lui-même.

L’importance de conserver ces trois entités.

Source : Nancy Carlson Page.

Commentant les 4 valeurs du manifeste Agile :

- Les individus et leurs individus plus que les processus et les outils.

- Des créations opérationnelles plus que des connaissances exhaustives.

- La collaboration médiateur/apprenant plus que la transmission verticale.

- L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan.

Il nous fait d’ailleurs observer que ces 4 valeurs agiles sont des préférences et non des rejets : on ne détruit pas mais on améliore la première partie… et puis, remarque très intéressante : ce qu’il faut conserver mais réduire, c’est la partie statique, et ce qu’il faut augmenter, c’est la partie dynamique. Il faut donc être dans le développement plus que dans la destruction ou le remplacement.

Il différencie donc le travail fait (note du devoir) de l’énergie mise par l’élève : elle toujours de 20/20 car c’est le cerveau qui se construit !

Et puis quelques observations :

Il ne faut quand-même pas trop s’éloigner de la culture de son établissement car cela crée trop d’interrogations et des scissions et… il faut conserver les liens…

Remarquant aussi que « on n’a jamais l’approbation de tous »…

Avec un peu de nostalgie de ne pouvoir en faire plus pour ses élèves, nous nous quittons après cette conférence qui a déjà largement dépassé le temps prévu mais qui … était trop courte !!!

Avec plein d’étoiles dans les yeux, car, comme l’a fait remarqué un des participants : « on aurait tous voulu avoir un prof comme ça

un jour »…

J’allais oublier la tradition, ça, c’était notre réseau social de la soirée :

Rédaction

Loïc Rabault (Zen Conseil)

Relecture

Emilie André (Parlons Press)résenté