par admin | Déc 14, 2017 | Apprentissage, Collectif AmiFor, Communication, Formation, Management

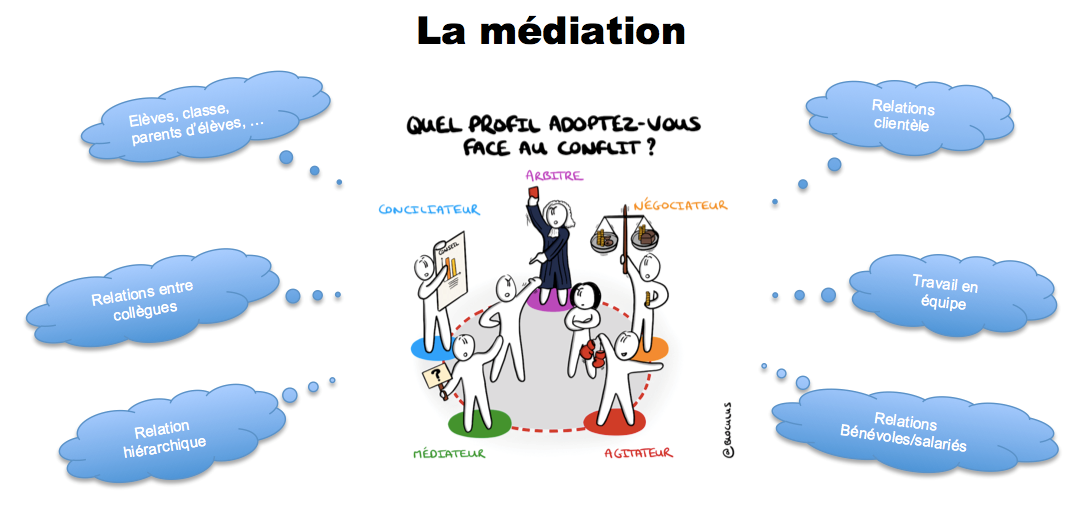

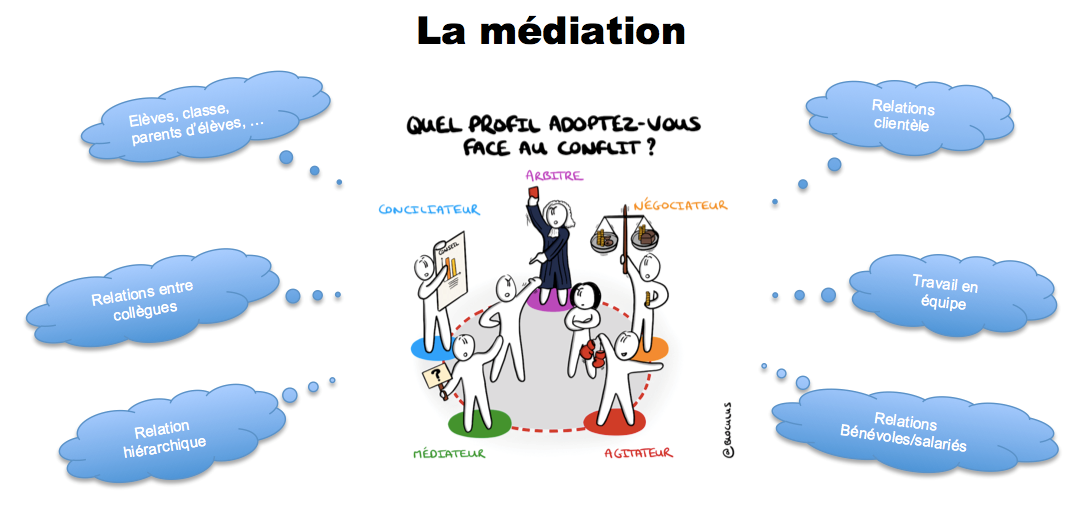

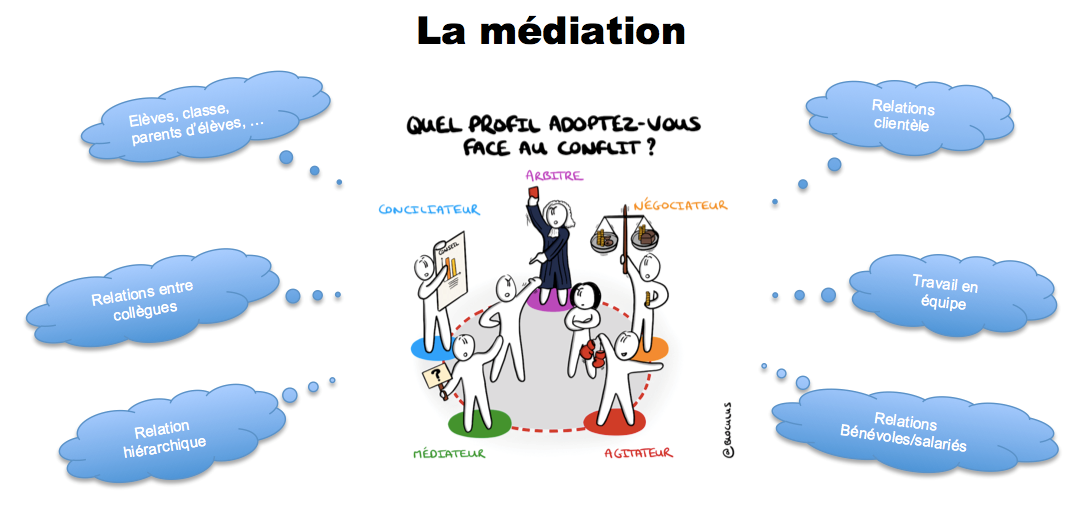

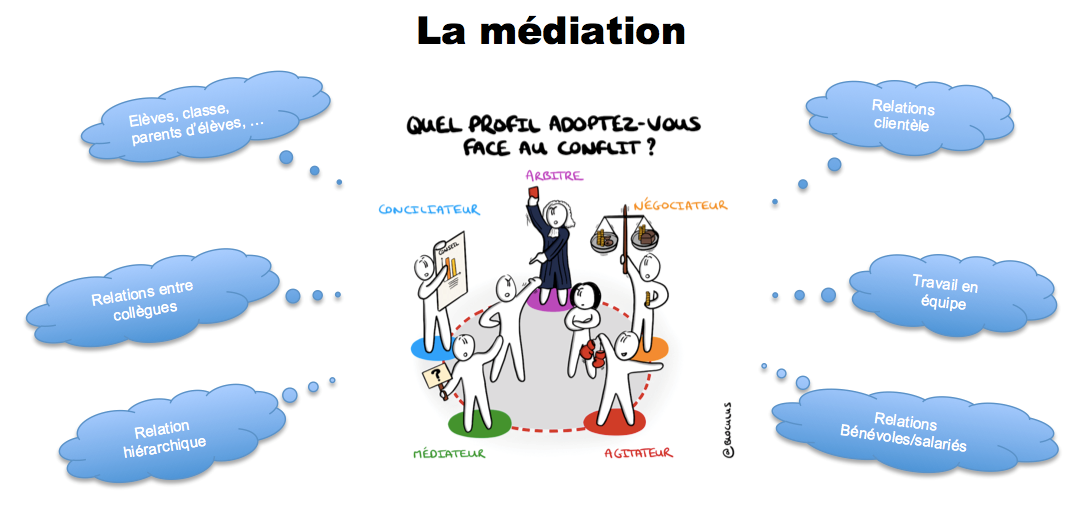

Témoins d’un conflit entre des personnes, quelque soit le contexte (milieu scolaire, entreprise, association, voisinage, famille, … ), chacun a son propre mode de réaction :

Témoins d’un conflit entre des personnes, quelque soit le contexte (milieu scolaire, entreprise, association, voisinage, famille, … ), chacun a son propre mode de réaction :

- l’un va essayer spontanément de conseiller les parties pour tenter de trouver une solution qui apaise les antagonistes ;

- un autre va négocier des compromis réciproques pour calmer le jeu,

- un troisième va s’interposer comme arbitre et déterminer qui a tort et qui a raison,

- un quatrième va jouer l’agitateur et attiser le conflit, parfois inconsciemment.

Chacune de ces attitudes a ses limites et finalement permet rarement de solutionner durablement la situation de crise car :

- la solution ne correspond pas forcément aux besoins réels des personnes (conciliation),

- le compromis négocié laisse un sentiment de frustration ou d’insatisfaction (négociation),

- l’arbitre a certes permis à l’une des parties de se sentir gagnante, mais celui qui a perdu est mécontent (arbitrage),

- le trublion attise la situation de crise et l’amplifie (l’agitateur).

Et alors, qu’elle est la posture du médiateur ?

Face à une situation conflictuelle, le médiateur est :

- neutre face à la problématique du conflit : idéalement, le médiateur n’a aucun lien avec les personnes en conflit,

- impartial : il ne prend partie pour aucune personne,

- indépendant : il est libre de tout intérêt quant à la solution finale.

Ces préalables posés, le médiateur va pouvoir permettre aux personnes d’exprimer :

- l’objet de leur différend,

- leurs ressentis face à cette situation,

- leurs besoins non respectés qui ont entraîné la rupture du dialogue et donc l’état de crise.

Grâce à l’intervention du médiateur, le dialogue peut devenir à nouveau possible.

Des solutions peuvent alors être envisagées par les personnes elles-mêmes jusqu’à ce qu’elles déterminent, ensemble, l’accord commun qui permet la sortie de crise.

Développer ces aptitudes nécessite la connaissance d’outils et leur expérimentation (processus de médiation, écoute active, communication bienveillante).

Expérimenter des ateliers de mise en situation permet donc de passer du ‘savoir faire’ au ‘savoir être’. Les atouts sont immenses car ils permettent de renforcer la confiance en soi et ainsi, d’interagir dans la vie professionnelle et privée de façon ajustée, apaisée et apaisante.

AMIFOR propose un module ‘Médiation’ entièrement dédié au développement de la posture de médiateur quelque soit le contexte : milieu scolaire, entreprise, association.

Clotilde Walbrou

Médiatrice conventionnelle

par admin | Déc 13, 2017 | Apprentissage, Cerveau, Mémoire

On estime à environ 300 mots par minute la vitesse moyenne de lecture, soit 200 millisecondes par mot. Le temps de fixation pour un mot ne se limite pas toutefois à la simple reconnaissance graphique du mot en question. 60 millisecondes sont requises pour que l’information soit transmise aux zones du cerveau responsable du traitement lexical. Ensuite, un temps de programmation est nécessaire pour que le nerf oculomoteur incite l’œil à passer au mot suivant. Le temps de fixation variera aussi selon le degré de difficulté lexicale. Pour identifier de manière précise à quel moment le mot est reconnu comme tel par le cerveau, il faut s’en remettre à la méthode du potentiel évoqué.

Et voici un petit rituel de lecture pour aider tous ceux et celles qui souhaitent lire davantage et retenir plus longtemps ce qu’ils lisent :

Attitude : se mettre dans une position de concentration, vous commandez votre cerveau et il exécute.

Posture : s’asseoir confortablement en s’assurant d’avoir le dos droit, ne croisez pas les jambes, détendez les épaules, placez les bras pour être confortable.

Ergonomie : placer le livre à la bonne hauteur pour vos yeux, utilisez un support ou quelques livres.

Aide visuel : utiliser un guide visuel, un stylo, un doigt, un pointeur.

Pauses : détendre les yeux toutes les 15 à 20 minutes. Ne lisez pas plus de 60 minutes sans pause. Pendant une pause de 5 minutes, bougez, allez boire un verre d’eau.

Vue d’ensemble : quand vous commencez un nouveau livre, informez-vous rapidement au sujet de l’auteur et du thème et passez en revue la table des matières. Pendant cette reconnaissance, votre cerveau crée un tronçon et fait déjà des associations avec ce que vous connaissez déjà, cela apporte une base à l’exercice de lecture, favorise la concentration et vous aide à cerner ce que vous voulez retirer de votre lecture.

But de la lecture : réfléchissez à ce que vous attendez de cette lecture. Quelles informations sont les plus importantes pour vous ? Définissez votre stratégie de lecture. Quelles sections vous lirez et à quelle vitesse.

Questions : si vous recherchez des réponses précises, formulez vos questions spécifiquement avant d’entreprendre la lecture.

Alarmes : mettez une alarme du temps que vous souhaitez consacrer à la lecture et fermez les autres distractions. Prévoyez un temps tous les jours pour que cela devienne une habitude.

Annotations : identifiez des marqueurs à l’aide de post-its et symboles.

Synthèses : prévoyez dix minutes à la fin de chaque séance de lectures pour faire une brève synthèse de ce que vous venez de lire.

Audio : si vous écoutez un livre audio ou regardez une conférence, faites une carte mentale pendant ou après l’écoute pour écrire les idées principales et secondaires et vos commentaires et inspirations.

Conclusion : lorsque vous avez terminé un livre ou un article, révisez vos notes et faites une fiche synthèse, que vous classerez avec la cartographie réalisée pendant la lecture ou l’écoute.

Répétitions : n’hésitez pas au cours du prochain mois, à relire votre synthèse et vos notes. Le secret : Lire avec une bonne méthode, synthétiser, s’hydrater, dormir et relire.

Exercice pratique : Associez votre lecture à une activité précise. Vous verrez que vous vous souviendrez plus longtemps de votre lecture si vous tentez d’en appliquer les concepts rapidement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’associe souvent un exercice aux billets que j’écris. Si le lecteur joue le jeu, cela l’aide à retenir le concept plus longtemps.

Astuces pour optimiser vos notes de lecture

Créer un index à la dernière page du livre pour noter les passages qui vous semblent importants. Si vous retranscrivez vos notes dans un fichier électronique, vous pouvez utiliser un code de couleur (ou des symboles) pour favoriser les consultations de vos notes ensuite

C citations : No de pages

I idées nouvelles que cela me donne : No de page

S stimuli (idées intéressantes)

M principaux messages du livre : No de page

E études intéressantes à référencer : No de pages

- Faire une cartographie 24 heures après la lecture, cela vous permettra de faire une synthèse du livre pour mieux mémoriser son contenu.

- Faire une fiche manuscrite de ce que vous en avez retenu, 24 heures après la cartographie, cela permet d’avoir du recul pour retenir ce qui est important, et c’est le délai idéal pour se souvenir : 24 heures et 48 heures.

- Garder vos fiches accessibles classées selon un thème que vous retrouverez facilement ensuite. La mémoire a besoin de répétition. Il vaut mieux lire un peu tous les jours et prendre des notes si on souhaite se souvenir plus longtemps de nos lectures.

par admin | Déc 11, 2017 | Apprentissage, Communication, Etablissements et projets, Formation

Le Micro-lycée est une structure scolaire innovante qui s’adresse à des jeunes de 17 à 25 ans déscolarisés. L’objectif ? Réintégrer un cursus secondaire général ou technologique pour décrocher le précieux passeport des études supérieurs : le bac.

Grâce au soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine, à Talence, tuteurs et professeurs joignent leurs forces pour redonner confiance aux élèves et les voir réussir.

Ici le nombre d’élèves par classe est réduit – 15 étudiants par classe maximum- pour favoriser l’accompagnement. Ouvert il y a déjà trois ans, le Micro-lycée de Talence est le deuxième du genre en Nouvelle-Aquitaine. Situé dans l’enceinte du lycée public Victor Louis, les quatre classes de cette structure, tiennent sur un étage. Les élèves sont un peu plus âgés que le reste du lycée public et n’ont pas toujours eu des parcours faciles. Problèmes de santé, familiaux ou autres, tous ont été en situation de décrochage scolaire. En effet, passé 16 ans – l’âge obligatoire de la scolarisation en France – un élève qui quitte le système scolaire sans avoir obtenu de diplôme est considéré comme « décrocheur » par l’Education National. En 2016, on en comptait 98 000 selon les chiffres du ministère.

Ici le nombre d’élèves par classe est réduit – 15 étudiants par classe maximum- pour favoriser l’accompagnement. Ouvert il y a déjà trois ans, le Micro-lycée de Talence est le deuxième du genre en Nouvelle-Aquitaine. Situé dans l’enceinte du lycée public Victor Louis, les quatre classes de cette structure, tiennent sur un étage. Les élèves sont un peu plus âgés que le reste du lycée public et n’ont pas toujours eu des parcours faciles. Problèmes de santé, familiaux ou autres, tous ont été en situation de décrochage scolaire. En effet, passé 16 ans – l’âge obligatoire de la scolarisation en France – un élève qui quitte le système scolaire sans avoir obtenu de diplôme est considéré comme « décrocheur » par l’Education National. En 2016, on en comptait 98 000 selon les chiffres du ministère.

Au Micro-lycée de Victor Louis on mise sur la relation de confiance pour aider les élèves. Fini le temps de la domination des professeurs sur les élèves. Plus besoin de rendre des comptes pour les absences, « ce n’est pas le but de la structure ». En effet, « les jeunes adultes » comme on les appelle souvent ici, viennent sur leurs motivations. Les punitions pour lutter contre les absences sont proscrites pour se concentrer davantage sur les difficultés de chacun. Les professeurs et leurs élèves pratiquent également une « pédagogie inversée ». Une méthode qui inverse la nature des activités d’apprentissage en classe et à la maison, ce qui amène une modification des rôles traditionnels d’apprentissage. Ainsi, les élèves, depuis chez eux peuvent se familiariser avec les cours grâce à du contenu interactif (des vidéos par exemple) et pratiquent des activités le lendemain en classe afin de mieux intégrer les connaissances. Enfin, il est possible de revenir sur les apprentissages lors de séances de tutorats proposées par des étudiants de master recrutés pour cette mission.

Plus que d’accompagner les étudiants, les professeurs espèrent leur redonner confiance.

Source : aqui.fr

Par Alizé Boissin

par admin | Déc 7, 2017 | Apprentissage, Cerveau, Mémoire

La même semaine, Jean d’Ormesson, Johnny « dit » Haliday… l’un s’est fait voler la vedette par l’autre. Qu’ont de commun ces deux hommes, l’un écrivait et philosophait, est devenu directeur général du quotidien le Figaro, les mots sont pour lui l’essence de l’humanisme.Johnny lui n’a pas forcément écrit mais il a donné aux mots des rythmes et des consonances fortes. Des mots dont chacun se souvient, ancrés dans les mémoires.

La musique apporte au mot « un sens » supplémentaire. Et la mise en scène encore un autre. Les mots sont ils faits pour être lus ? Pour être dits ? Pour être chantés ? Tout à la fois.Deux entités de la culture, un à la tête de l’Académie française, l’autre icône de la scène.Tous deux inscrits au patrimoine d’une culture française riche de ses différences.

Une culture et des mots que notre Ministre de l’Enseignement veut enraciner un peu plus dans les programmes à travers des dictées et des lectures quotidiennes et obligatoires.De façon à ce que notre langue, notre patrimoine linguistique soit connus, préservés, transmis et qu’ils puissent aider chaque élève à construire son avenir. Sans être égratignés, écorchés, oubliés. La dictée pourrait donc être un extrait de « aimer est un plaisir » ou de « La musique que j’aime », le principal est de donner du plaisir à nos élèves dans la re découverte de l’orthographie des mots.

Votre Rédac’Chef

par admin | Déc 6, 2017 | Apprentissage, Canada et pédagogie, Etablissements et projets, Industrie et services, Innovation

Le Canada ne brille pas en matière d’innovation. Pourtant, les universités canadiennes, elles, se classent parmi les 100 meilleures du monde ! Que faut-il donc à l’unifolié pour remonter dans le palmarès ? Certains acteurs du milieu suggèrent de combler le fossé entre universités et entreprises. L’École de technologie supérieure (ÉTS) et le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) pourraient bien être le pont entre ces deux solitudes. Lorsqu’on pense au succès de ces institutions, il est possible de résumer leur modèle en un mot : «collaboration».

Vincent Sabourin, directeur de l’Observatoire des stratégies de commercialisation de l’innovation de l’ÉSG, affirme ce qui suit : «S’il n’y a pas d’ingénieur, il n’y a pas d’innovation. Et il existe au Québec un grand déficit d’ingénieurs en région pour tenir les usines à niveau.» L’innovation doit ensuite être transférée entre les centres de recherche, transfert qui peut s’opérer grâce à la collaboration des différentes instances. Cependant, cette approche n’est pas un réflexe pour toutes les industries.

L’ÉTS : la pratique, encore et toujours

L’ÉTS a été créée afin de renforcer le lien entre la recherche et l’industrie. Dans cette école d’ingénieurs, la plus grande du Québec avec ses 11 000 étudiants, la moitié du conseil administratif est membre de l’industrie. «Dès la création de l’école, on avait la volonté de former des ingénieurs sur le plan pratique. À l’époque, l’ÉTS s’était déjà alliée avec des industriels. Ces derniers ont influencé les instances», explique Pierre Dumouchel, directeur général de l’école québécoise.

Chaque étudiant est par ailleurs obligé d’effectuer trois stages durant son baccalauréat. Ces stages ont évidemment pour but de former les élèves, mais ils influencent aussi indirectement les programmes et l’enseignement. «Ce sont des occasions où les étudiants se mesurent à la réalité de l’industrie. En revenant en cours, ils influencent les professeurs», précise M. Dumouchel. Cela concerne aussi bien les méthodes employées que les outils de travail, comme les logiciels ou les machines.

Quant aux professeurs en ingénierie, ils se doivent d’être à la fine pointe : bien sûr, il leur faut tout d’abord être ingénieurs, mais ils doivent aussi avoir de l’expérience dans l’industrie. Enfin, il leur faut soutenir la recherche du corps professoral, et donc, accepter de travailler à McGill ou à Concordia, par exemple.

CRIAQ : la collaboration avant tout

Le CRIAQ est «l’exemple de ce qu’un modèle de collaboration peut accomplir dans des conditions optimales», estime Denis Faubert, directeur général du CRIAQ, antenne québécoise du Consortium en aérospatiale pour la recherche et l’innovation au Canada (CARIC). M. Faubert reconnaît que le CRIAQ jouit de conditions qu’on ne trouve pas forcément dans toutes les industries ou dans d’autres pays. «Si on le voulait, on pourrait construire un avion avec les ressources se trouvant dans un rayon de 50 km de Montréal», déclare-t-il

La proximité des différents acteurs de l’industrie, ainsi que le fait que les trois grandes entreprises OEM (Original Equipment Manufacturer) – Bell Helicopter, Bombardier-CAE et Pratt & Whitney Canada – ne soient pas en concurrence directe, a permis le bon développement du CRIAQ. «Les autres consortiums font de l’excellent travail, mais je dois reconnaître que nous sommes chanceux», avoue M. Faubert.

Par ailleurs, tous les projets du CRIAQ exigent une collaboration d’au moins deux universitaires et deux entreprises. «En moyenne, nous avons cinq ou six participants par projet», ajoute Denis Faubert. Cette collaboration demande un effort financier beaucoup moins important pour les PME, puisque les coûts sont séparés entre les différents acteurs et le CRIAQ. «Ce qui rend notre consortium particulier, c’est que les entreprises divulguent leurs problèmes et invitent les personnes et les entreprises à collaborer pour les résoudre», explique Vincent Sabourin. Le CARIC et le CRIAQ organisent un forum chaque année, à tour de rôle. En 2017, l’événement, dont l’hôte était le CARIC, s’est déroulé à Vancouver ; l’an prochain, ce sera au tour du CRIAQ de le présenter, au Palais des congrès de Montréal.

Quelles que soient les industries, l’innovation devra se faire de manière collaborative, mais aussi multisectorielle. L’émergence du big data, de l’internet des objets et de l’intelligence artificielle force les entreprises à travailler entre elles ainsi qu’avec les universités.

Source : Les affaires.com

par admin | Déc 6, 2017 | Apprentissage, Formation, Innovation

Et si les jeux vidéo et leurs mondes virtuels se mettaient au service de la prévention santé ou de l’enseignement ? Tel est le principe des serious games ou jeux sérieux. Nous vous proposons de découvrir la définition et les applications possibles d’un serious game, avec des exemples à l’appui.

Un serious game ou jeu sérieux en français est un jeu vidéo ludique mais avec des intentions sérieuses.

Cette expression s’applique à tous les jeux vidéo qui ont un objectif dépassant le simple divertissement, par exemple un but pédagogique, informatif, marketing ou d’entraînement mental ou physique.

La conception des serious games nécessite les mêmes savoir-faire que celle d’un jeu classique (design, 3D temps réel, simulation d’objets, d’individus, d’environnements…).

Applications

Mais un serious game est aussi un outil utilisant les nouvelles technologies pour atteindre un objectif sérieux : sensibiliser, enseigner, informer ou même faire passer un message publicitaire.

Les jeux de ce type ont le vent en poupe, y compris dans des lieux très « sérieux » comme les entreprises ou les hôpitaux !

On en trouve actuellement dans de nombreux domaines : l’éducation, le recrutement et la formation professionnelle, mais aussi le développement durable et la santé.

Les applications possibles sont très diverses car ces jeux sérieux s’adressent à tous les publics (les enfants, les adultes et même les seniors).

Exemples en médecine

Pour preuve de l’engouement actuel pour les serious games, ces jeux ont fait leur entrée dans les hôpitaux.

De plus en plus d’établissements hospitaliers ont recours à ces jeux pédagogiques pour :

– la prévention (des maladies nosocomiales par le lavage des mains par exemple)

– l’information du patient (apprendre aux enfants à ne pas bouger pendant une IRM …)

– et, plus rarement la formation des étudiants en médecine (par des jeux de simulation).

Source : Gralon.net

par admin | Déc 6, 2017 | Apprentissage, Digital, Innovation, Investissement numerique

L’ Oculus Rift et les Google Cardboard débarquent en France. De la visite virtuelle d’un campus à de nouvelles pratiques pédagogiques, lycées, grandes écoles et universités commencent à tester les possibilités offertes par ces outils innovants. Tour d’horizon des précurseurs français prêts à surfer sur la vague de la 3D immersive et de la réalité augmentée.

Des vidéos qui s’animent sur les pages, emmenant le lecteur au cœur d’un tournoi de rugby ou au Japon ; des personnages en 3D qui surgissent du papier… Thibault Portigliatti, élève de deuxième année à l’Ensta ParisTech, a conçu l’édition 2014 de la plaquette des élèves de l’Ensta Paris Tech en y introduisant, pour la première fois, des éléments de réalité augmentée. Cette technologie issue des jeux vidéo permet, grâce à une tablette ou des lunettes, d’ajouter des informations virtuelles et numériques au réel. « La plaquette alpha de l’école, conçue avec la direction du développement et de la communication de l’Ensta, est envoyée aux admissibles du concours Mines-Ponts, explique Thibault Portigliatti. Il faut qu’elle soit le plus attirante possible, car beaucoup choisissent leur école à partir de ces plaquettes. »

En trois mois, Thibault Portigliatti a conçu l’application pour smartphone qui permet de lire ces extensions virtuelles. « Les développements de réalité augmentée sont assez proches à réaliser de ceux d’un film d’animation. Il faut écrire un scénario, concevoir les modèles statiques des personnages, puis les mettre en mouvement. Enfin, on les intègre à la vie de l’utilisateur réel. » L’application accompagnant la plaquette des élèves de l’Ensta 2014 a été téléchargée 505 fois, sur Androïd ou iOS, et la version papier envoyée à 2.374 admissibles du concours. « Ceux qui ont réussi à faire fonctionner l’application ont été impressionnés », se réjouit Thibault Portigliatti.

» La réalité virtuelle permet d’explorer de nouvelles façons d’apprendre, et de travailler sur la mémoire kinesthésique. »

(T. Lopez)

Jamais sans mon Oculus Rift !

Benjamin Rethmel, responsable des admissions internationales à Audencia Nantes, ne se déplace plus sans son Oculus Rift. Encore, en version beta ce casque de réalité virtuelle est distribué à certains professionnels dans le cadre de kits de devéloppement. Il permet à Audencia de faire voyager les étudiants, qui arpentent les salons internationaux à des milliers de kilomètres, jusque sur le campus nantais, grâce à la 3D immersive. « Les étudiants à l’autre bout du monde veulent absolument visiter l’école avant de se décider, mais ils ne peuvent pas toujours se déplacer. Avec l’Oculus Rift, il leur suffit de tourner la tête pour se déplacer dans la ville et l’école », explique Benjamin Rethmel.

Cette visite immersive a été conçue par la société américaine YouVisit. L’attrait de la nouveauté marche à plein. « Certains étudiants viennent sur notre stand attirés par cette technologie, et finissent par poser des questions sur les programmes aussi », constate Benjamin Rethmel.

Un autre casque de réalité virtuelle, beaucoup moins coûteux, pourrait rejoindre l’Oculus Rift dans la valise de Benjamin Rethmel : le Google Cardboard. Ce casque en carton, à fabriquer soi-même, dans lequel on glisse son smartphone, permettra sous peu à tout un chacun de faire une visite du campus. « Nous en commanderons de grandes quantités pour les distribuer à nos partenaires et futurs étudiants, afin qu’ils les emportent et partagent leur expérience avec d’autres. »

» Certains jeunes ont besoin de pratique pour appréhender les concepts ou les ordres de grandeur, et la réalité virtuelle va les aider.

(D. Dréau) «

Source : Géraldine Dauvergne

par admin | Nov 30, 2017 | Apprentissage, Communication, Etablissements et projets, Evaluation, Hétérogénéité des élèves, Management

Je connais Paola, elle a 20 ans et après un passage douloureux à la fac de lettres, elle a repris un CAP de pâtissière, je connais Ludovic, un bac S en poche, il décide de devenir ébéniste, je connais Elodie, après 10 ans de carrière dans la communication, elle prend un congé sabbatique pour se tourner vers l’écriture d’un livre de pâtisserie, je connais Hugo, un master de commerce international en poche, il hésite à se former à la plomberie. Les exemples pleuvent. Les métiers dits manuels reviennent au goût du jour. Ils sont authenticité, geste kinesthésique, rapport humain. Ils se pratiqueront après avoir été revisités. L’artisan sera équipé de sa tablette, de ses supports en ligne, il vendra ses prestations et ses œuvres sur un site dédié, il géolocalisera ses clients et apportera de la plus-value service, il fera du beau et du bon, marketera ses produits, les « blogera ».

Voilà comment repenser nos filières… Amener du numérique sur des métiers de l’artisanat, re-réfléchir les publics et leur texture, re-réfléchir les enseignements. Pourquoi tant de regard se portent vers eux ? Sans doute la lassitude de l’écran qui a investit nos vies jour et nuit, personnellement et professionnellement. Voilà déjà Noël qui approche et les jeunes se posent des questions quand à leur orientation et leur avenir. Les salons de l’étudiant, les Portes Ouvertes vont dès à présent se tenir un peu partout.

C’est donc le moment de positionner autrement ces métiers, ils redeviennent attractifs… Alors, enseignants, formateurs, directeurs d’école, orientateurs… enfonçons le clou.Le monde n’en sera que meilleur.

Votre Rédac’Chef

Votre Rédac’Chef

par admin | Nov 30, 2017 | Apprentissage, Etablissements et projets, Management, Mémoire, Pédagogie inversée

Bruno Vergnes est enseignant en français au collège Innovant Pierre Emmanuel de Pau. Il a participé au projet d’un nouvel espace d’apprentissage et de travail, en collaboration avec les élèves.

« L’idée, c’était d’impliquer les élèves dans la construction d’un nouvel espace de travail ».

En accueillant ses deux classes de 6ème en début d’année, il a tout de suite constaté un fort manque d’attention de la part de ses élèves et a donc décidé de réorganiser l’espace classe.

« J’ai fait le pari que l’espace pouvait être un vecteur pour reconquérir l’attention ».

Il s’est notamment inspiré de la méthode de travail des Savanturiers en suivant un de leur MOOC.

Comment questionner les élèves ? Comment les impliquer dans cette recherche-là.

Différencier l’espace de travail, un des axes de réflexion de Bruno Vergnes.

Comme il le décrit très bien, il y a, dans une classe, tous les profils : les élèves peu attentifs sont placés devant ; les élèves autonomes sont placés au fond de la classe et peuvent s’auto corriger en utilisant des outils numériques mis en place par leur enseignant (QR code etc).

Les élèves qui se situent entre les deux, sont positionnés en îlots, par quatre, « qui peuvent s’entraider ». Une fois que les élèves autonomes ont réalisé le travail, ils vont aller aider les plus en difficultés.

Enfin, la communauté a également créé un sas que Bruno Vergnes appelle « le coin lecture ».

Il permet d’isoler certains élèves énervés ou agressifs, d’aller se calmer dans ce sas pour un court moment.

« Faire en sorte d’offrir à cet élève-là, un sas de décompression mais petit à petit, le ramener dans les apprentissages qui sont prévus dans la séance », explique t-il.

« C’est aussi avoir une attitude un peu différente avec lui : aller lui parler calmement et se mettre à son niveau ».

Le « mange-debout » fonctionne aussi assez bien car il permet aux élèves qui ont du mal à se tenir assis pendant une durée prolongée, de pouvoir bouger un peu. Ces élèves « un peu plus toniques que les autres », pourrait-on dire sont aujourd’hui de moins en moins nombreux car, comme le souligne Bruno Vergnes, « cette salle a vraiment permis de reconquérir de l’attention ».

Suivre reportage vidéo réalisé dans le cadre des journées EIDOS 64 du 25 janvier 2017 sur LudoMag

Témoins d’un conflit entre des personnes, quelque soit le contexte (milieu scolaire, entreprise, association, voisinage, famille, … ), chacun a son propre mode de réaction :

Témoins d’un conflit entre des personnes, quelque soit le contexte (milieu scolaire, entreprise, association, voisinage, famille, … ), chacun a son propre mode de réaction :