par admin | Sep 13, 2018 | Apprentissage, Cerveau, Collectif AmiFor, Education, Enseignement, Neurosciences, Pédagogie inversée

Dans un interview donné au journal Libération, le chercheur Stanislas Debaene revient sur son nouveau livre qui décrypte les mécanismes qui permettent au cerveau d’apprendre. Et propose des méthodes pour optimiser ces processus, notamment à l’école.

Chez Amifor® nous avons noté un passage intéressant et nous vous incitons à aller lire sur le site de Libération, l’intégral de cet article.

(Question du journaliste (Erwan Cario )

« Mais la méthode «syllabique», de correspondance graphème – phonème, que vous défendez, est déjà appliquée partout. Aider les enfants à apprendre, c’est un objectif partagé… »

SD : Il y a sans doute une méconnaissance. Dans les deux sens, peut-être. Je ne pense d’ailleurs pas que les enseignants aient besoin de connaître chaque détail des localisations dans le cerveau des enfants. Ça n’a pas d’intérêt. Ce qui compte, c’est le style de traitement de l’information. Les connaissances que l’enfant apprend avant même d’être allé à l’école, et la manière dont il va les développer. Les enseignants ne doivent pas en avoir peur, ce n’est pas du tout réductionniste, c’est simplement regarder les choses en face. L’ensemble de notre personne est aussi une extraordinaire machine biologique, c’est ce que nous sommes.

Retrouvez cet article sur le site de Libération :

http://www.liberation.fr/debats/2018/09/06/stanislas-dehaene-l-apprentissage-est-ce-qui-caracterise-notre-espece_1677009

par admin | Sep 3, 2018 | Collectif AmiFor, Education, Enseignement, Evaluation, Examens scolaires, Hétérogénéité des élèves

Et voilà ! Les vacances sont finies ! On range les maillots de bain et la crème solaire pour ressortir les cahiers et les crayons. Comme vous, le centre Amifor fait sa rentrée cette semaine. Faisons un point sur les nouveautés dans le monde dans l’enseignement en 2018.

Entre la poursuite des dédoublements de classes dans les quartiers défavorisés, la mise en place de nouveaux tests d’évaluation ou encore l’interdiction du portable au collège… Les changements sont nombreux pour cette rentrée 2018 :

- Dictée quotidienne dès le CP

- Le dédoublement des classes en CP et CE1

- L’apprentissage de la Marseillaise en CE2

- Un « plan mercredi » pour les élèves de primaire

- Le téléphone portable interdit au collège

- Un test de positionnement en seconde

- Un accompagnement personnalisé

Nous reviendrons plus en détails dans la semaine sur ces changements importants de cette rentrée 2018. On vous laisse d’abord digérer cette rentrée avant de commencer les choses sérieuses pour commencer l’année 2018-2019.

par admin | Juin 20, 2018 | Apprentissage, Collectif AmiFor, Education, Enseignement, Formation, Hétérogénéité des élèves, Jeux d'apprentissage, Pédagogie inversée

Aujourd’hui, un article un peu spécial sur Amifor. La troisième édition du Congrès de la Classe Inversée aura lieu du 29 juin au 1er juillet 2018. Pour cette occasion, le magazine de l’éducation « VousNousIls » a interviewé Héloïse Dufour, Présidente d’Inversons la Classe. Amifor a le plaisir de vous faire partager cette interview.

La classe inversée est-elle mieux connue qu’à ses débuts en France, il y a 4 ou 5 ans ?

Le terme est connu et fait partie du paysage pédagogique. Il existe aujourd’hui une vraie communauté d’enseignants, qui partage assidûment ses pratiques, sur Twitter et lors de nos événements. Le succès du CLIC, qui devrait réunir cette année entre 500 et 600 participants, en témoigne.

En revanche, les pratiques que recouvre le terme “classe inversée” n’est pas encore assez connu. On a l’impression que pour beaucoup, la classe inversée reste cette caricature du cours à la maison et des devoirs en classe… Alors que dès le premier Congrès, il était clair pour ceux qui la pratiquaient, que la classe inversée était quelque chose de beaucoup plus vaste – avec une diversité de pratiques (utilisation des capsules comme une mise en bouche, conception du cours par les élèves, tâches complexes, plans de travail différenciés, travaux de groupes…) et l’idée centrale de repenser la posture de l’enseignant et celle de l’élève dans l’apprentissage.

Dès 2015, il y avait des questionnements larges sur l’évaluation, des pratiques de travail en groupe, et l’on sortait de la réduction de la classe inversée à des questionnaires, des vidéos et des activités en classe. Les enseignants suivent souvent le même cheminement : ils entrent dans des pratiques de classe inversée relativement simples, avant de transformer toute leur séquence pédagogique quelques années plus tard, vers des pratiques plus élaborées.

A suivre.

par admin | Juin 12, 2018 | Apprentissage, Education, Enseignement, Formation, Hétérogénéité des élèves

Dans un nouvel article du Télégramme, la France est pointée du doigt pour ses mauvaise notes en matière de formation du corps enseignant. Selon une étude de L’Organisation de coopération et de développement économiques, les pays qui bénéficieraient des meilleurs systèmes éducatifs sont aussi ceux dont les profs ont le mieux accès à la formation.

Ce constat est le résultat d’une étude effectuée sur 19 pays par l’OCDE. On relève des similitudes chez les professeurs des pays aux systèmes éducatifs les plus « performants ».

Premier point : les professeurs des systèmes les plus performants ont bénéficié d’« une période obligatoire et étendue d’expérience pratique pendant leur formation initiale ». Dans un deuxième temps, ils ont également suivi, souvent au sein de leur établissement scolaire, des ateliers de formation continue. Enfin, les évaluations auxquelles ils sont soumis ont pour objectif de leur proposer des modules de formation adaptés.

Cette étude démontre aussi que, plus que la taille des classes, c’est la qualification des enseignants qui prime dans la réduction des disparités de résultats entre élèves des établissements les plus favorisés et ceux des plus défavorisés (établis en fonction du niveau socio-économique des élèves). Enfin, il semblerait que plus un établissement est autonome dans le recrutement de ses professeurs, mieux les élèves réussissent.

Concernant les résultats des élèves français, ils se se situent dans la moyenne des pays comparables, mais la France se distingue par le poids de l’origine sociale sur les résultats de ses enfants, bien plus lourd que dans d’autres pays.

par admin | Mai 29, 2018 | Apprentissage, Digital, Education, Enseignement, Formation, Hétérogénéité des élèves, Innovation, Investissement numerique, Ressources numériques

Il y a quelques jours, avait lieu la Conférence ministérielle européenne pour l’enseignement supérieur. Étaient réunis 47 ministres de l’enseignement supérieur dans le but de promouvoir les pratiques pédagogiques innovantes d’enseignement et développer l’inclusion de nouveaux publics.

Vingt ans après l’adoption de la déclaration de la Sorbonne, en 1998, les ministres de l’enseignement supérieur se sont réunis pour redynamiser et repolitiser le processus de Boulogne. Les deux thèmes forts qui sont ressortis de cette conférence sont le « New learning » et le « teaching and inclusiveness ». La pédagogie dans le supérieur est revenue comme un leitmotiv et c’est très nouveau », décrypte Simone Bonnafous. Les ministres de l’enseignement supérieurs se sont donc engagés à encourager les innovations pédagogiques.

L’enjeu est maintenant de s’adapter à la diversité des publics. Les étudiants comme les autres apprenants (salariés, etc). Les participants à cette conférence ont notamment souligné l’importance du numérique dans ces nouvelles méthodes d’éducation. Ils demandent donc aux établissements de préparer leurs étudiants et d’encourager leurs enseignants à agir de façon créative dans un environnement digitalisé. Ils plaident aussi pour un meilleur usage de l’enseignement en ligne.

par admin | Mai 20, 2018 | Apprentissage, Education, Enseignement, Formation, Hétérogénéité des élèves, Jeux d'apprentissage

Les devoirs, c’es toujours un moment compliqué pour les enfants mais aussi pour les parents et les grands-parents. On souhaite s’impliquer mais on ne veut pas non plus faire le travail à sa place. L’enfant a besoin d’être entouré sans forcément être assisté. Alors comment faire la différence entre les deux ?

Pour tenter d’adopter la meilleure approche, il faut d’abord suivre plusieurs règles :

- Déterminer quels sont les meilleurs moments et les endroits pour qu’il fasse ses devoirs.

- Rester à son écoute afin qu’il puisse travailler dans les meilleures conditions possibles.

- Des conditions qui très souvent lui sont propres.

- Vous ne supportez pas de travailler dans le bruit, lui ne réussit à avancer qu’avec un fond de musique…!

- Vous avez besoin d’être seul pour vous concentrer ? Il n’arrive à travailler que dans la cuisine !

- Autant de critères importants pour qu’il soit dans son élément.

- De même, s’il préfère faire ses devoirs avant de goûter afin de profiter du début de soirée ou s’il préfère, au contraire, faire une pause avant de commencer, ne l’en empêchez pas.

On retrouve la plupart de ses conseils dans la méthode Défi 9, mise au point par Anne-Marie Gaignart, formatrice depuis vingt ans. Auteure à succès, cette dernière à écrit des méthodes révolutionnaires pour aider les enfants à réussir et à reprendre confiance en eux grâce à ces outils pédagogiques qui ont fait leurs preuves auprès de milliers d’enfants et d’adultes.

Vous pouvez retrouver et suivre l’histoire d’Hugo, le personnage qu’elle a elle-même crée sur le lien suivant : http://hugo.lerobert.com/

par admin | Mai 17, 2018 | Education, je dis ce que je veux

Nous sommes le 17 mai et c’est aujourd’hui la journée nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Bien que les mœurs aient beaucoup évoluées ces dernières décennies, le combat contre les discriminations est loin d’être terminé.

Selon l’association SOS Homophobie, les agressions physiques ont augmenté de 15% en 2017 et les actes homophobes de 5%. On notera que les personnes transgenres sont les plus touchées par ces agressions. Comment est-ce possible qu’en 2018, en France, ce genre d’agressions et d’actes puissent encore exister ? Comment est-ce possible que l’on continue d’empêcher les gens de vivre en toute tranquillité sous prétexte qu’ils soient légèrement différents de la majorité ?

Bien-sûr, l’homophobie, ce n’est pas nécessairement l’agression physique. Elle se cache partout. Dans les insultes, les moqueries, les brimades… Saviez-vous que « pédé » reste la première insulte prononcée dans les cours de récréation en France ? Cela peut faire sourire mais cela démontre que le chemin sera encore long.

Sans oublier l’influence des réseaux sociaux sur ce genre de comportements. Sous couvert d’anonymat ou non, il est tellement facile et lâche d’attaquer quelqu’un sur sa différence. Il est important d’éduquer et de prévenir les individus quant à l’homophobie dès le plus jeune âge car il est vraiment triste et déplorable de constater que les violences homophobes augmentent en France pour la deuxième année consécutive.

Quelle qu’elles soient, les discriminations ne devraient plus avoir leur place dans notre pays en 2018.

Charly LAURENT

Photo : France Bleu / AFP

par admin | Mai 9, 2018 | Apprentissage, Collectif AmiFor, Education, Enseignement, Formation, Hétérogénéité des élèves, Investissement numerique, Jeux d'apprentissage, Pédagogie inversée, Ressources numériques

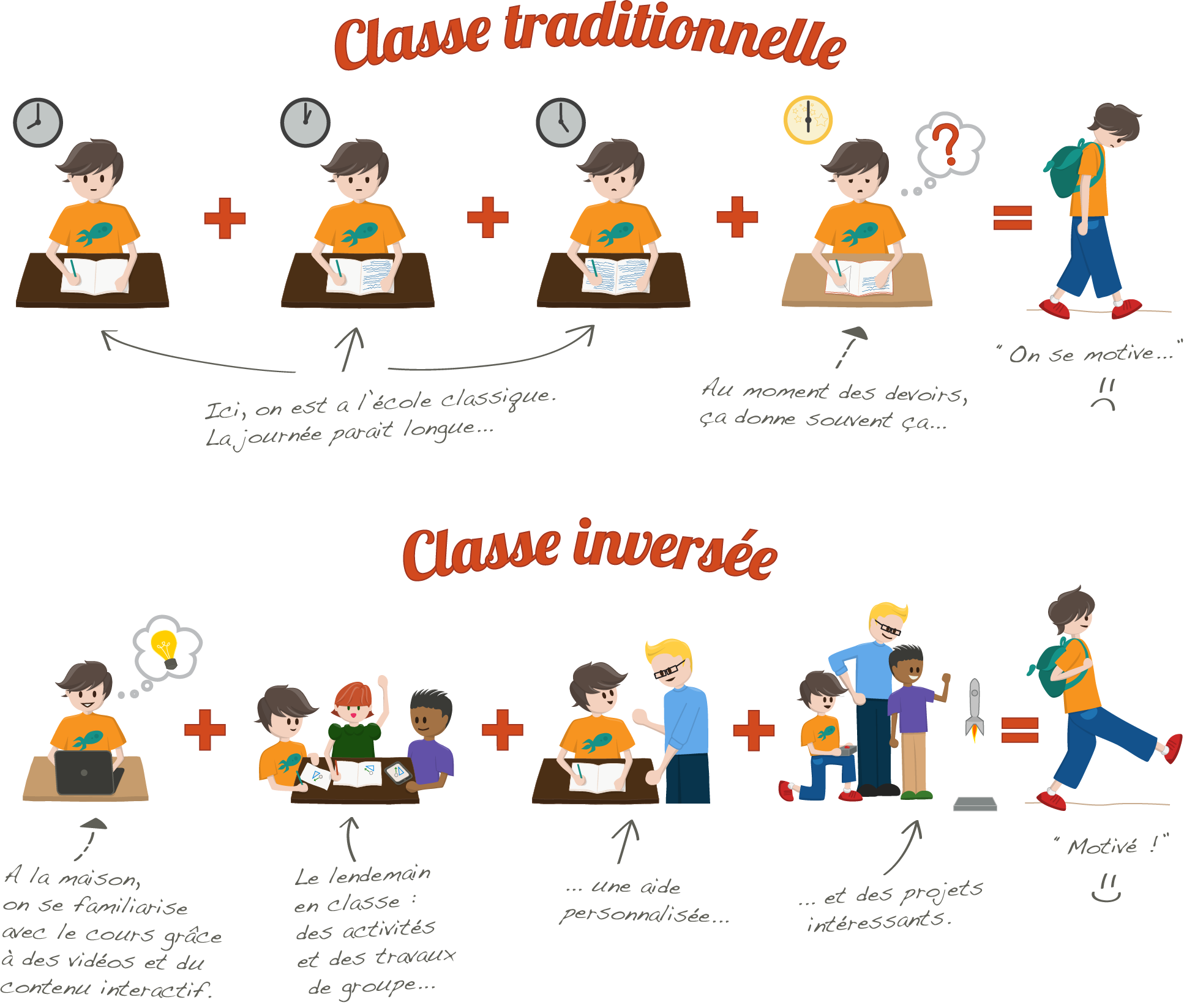

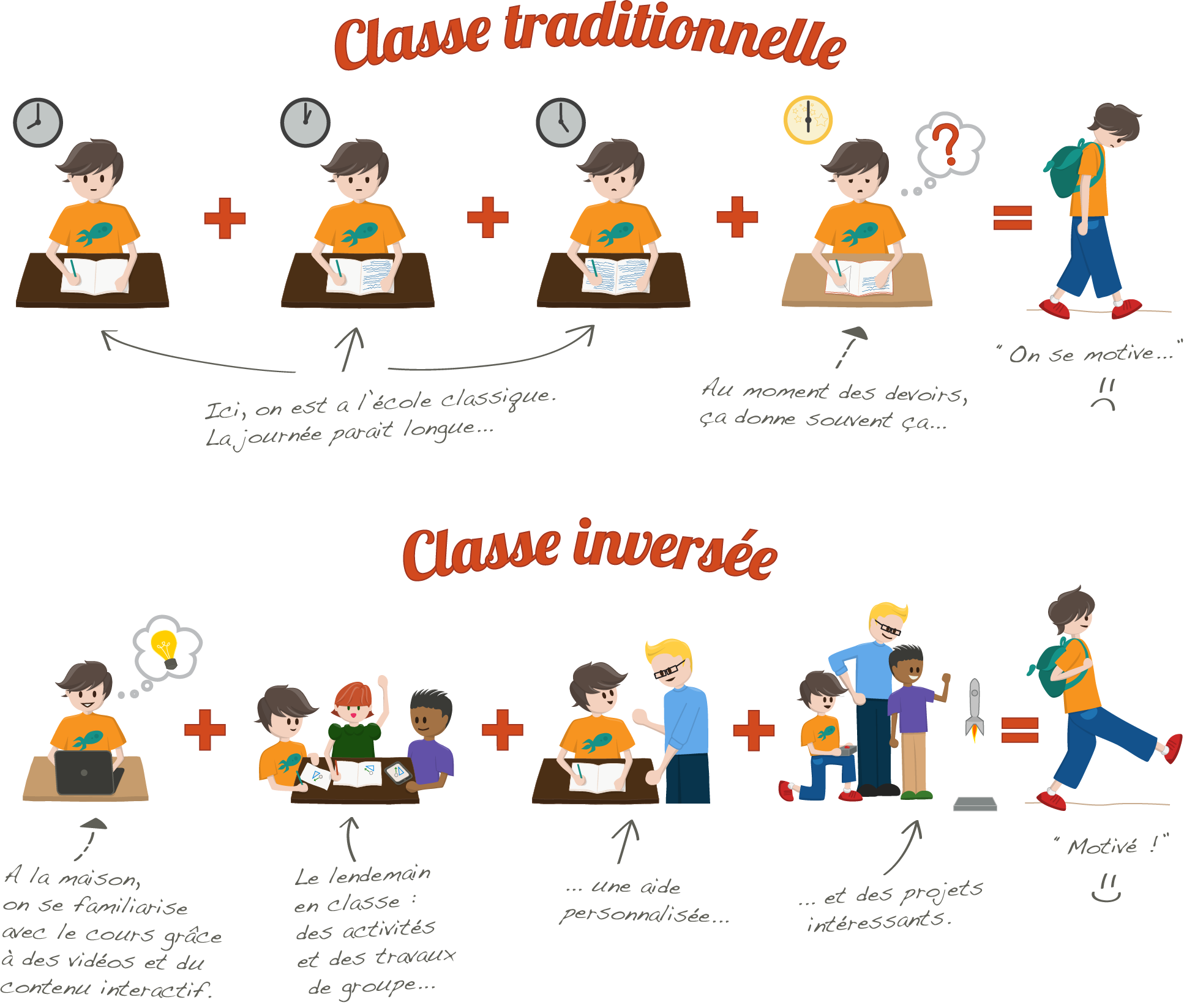

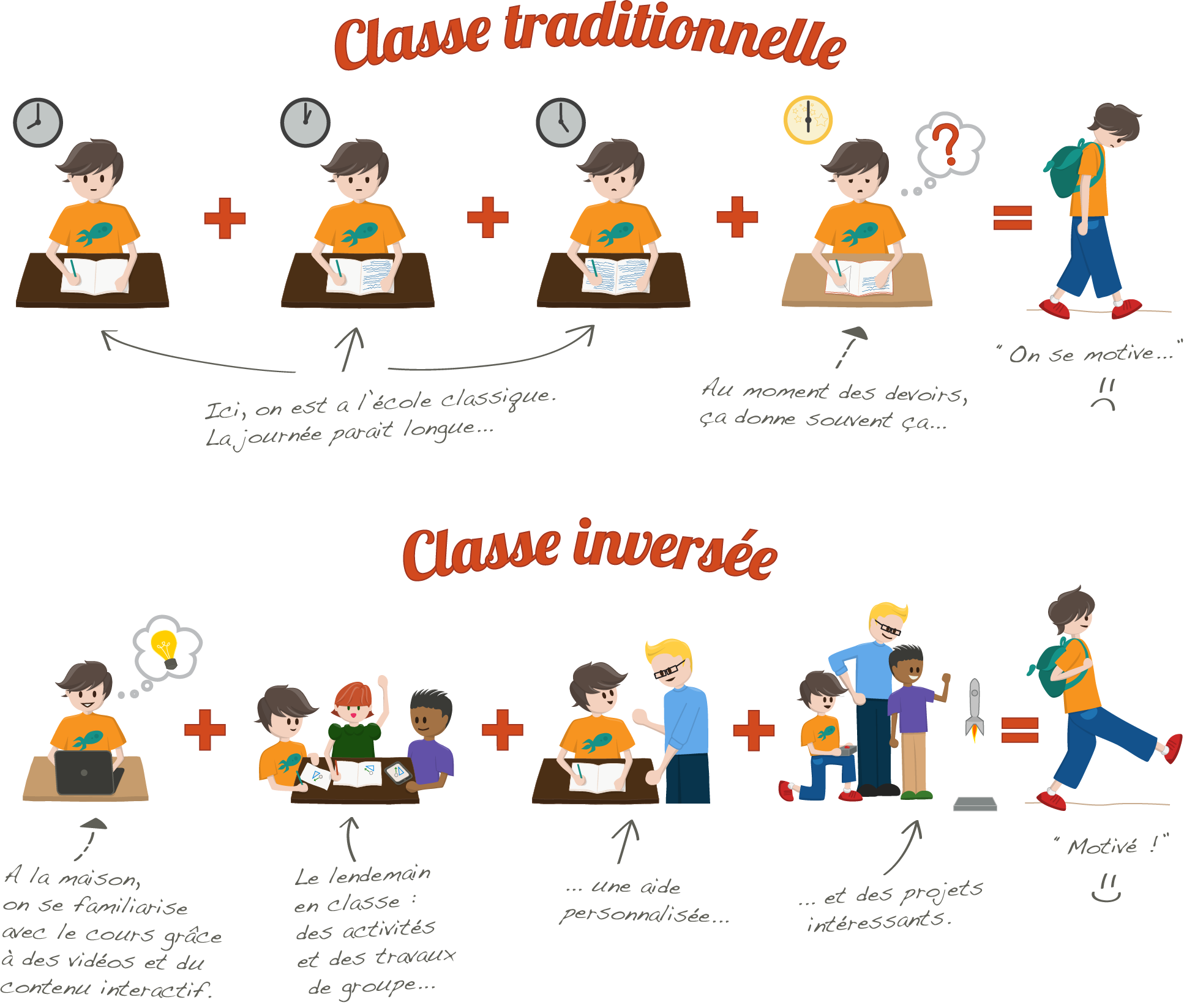

Amifor vous en parlez déjà il y a quelques semaines, savoir calculer et mémoriser ne suffit plus. L’heure est à la classe inversée, dernière-née des méthodes de pédagogie active.

Nos enfants ont changé et leur éducation aussi. Au rayon des nouvelles méthodes d’enseignement, on retrouve la technique de la classe inversée : l’élève prépare la leçon chez lui grâce à des vidéos et libère du temps du classe pour aborder des exercices plus difficiles. Selon Héloïse Dufour, présidente de l’association « Inversons la Classe », environ 1 million d’élèves en France seraient déjà concernés.

Celle-ci explique que « l’enjeu de la classe inversée est de laisser faire en autonomie les choses les plus simples, comme suivre une partie du cours, et de mener en classe avec l’enseignant les activités les plus complexes. »

Le bilan semble être positif pour les enseignants comme pour les élèves. Ces derniers semblent plus autonomes, capables de se mettre au travail seuls et d’organiser un groupe. Le rapport à l’échec n’est d’ailleurs plus le même. Les classes sont plus soudées avec un climat d’entraide et de coopération, selon les professeurs.

Néanmoins, la méthode a aussi ses détracteurs. Ces derniers estiment qu’une méthode unique ne pourra pas résoudre les problèmes et que la vraie solution se trouve dans l’investissement dans la formation des enseignants. D’autres pensent qu’elle se trouve dans le travail par pairs du corps enseignant. De plus, tous les élèves ne sont pas armés et équipés de la même façon face à la montée du numérique. Ce qui peut créer des inégalités dans les classes.

Que ce soit à l’université, au lycée ou même au collège, la classe inversée semble représenter l’un des nouveaux germes de pédagogies innovantes. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Photo : classeinversee.com

par admin | Mai 1, 2018 | Apprentissage, Education, Enseignement, Evaluation, Examens scolaires, Jeux d'apprentissage, Pédagogie inversée

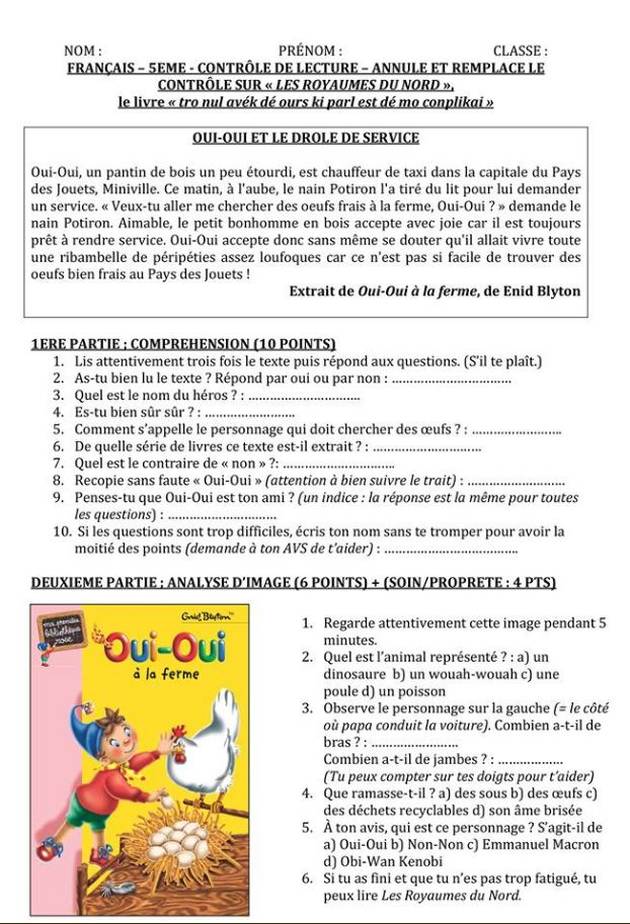

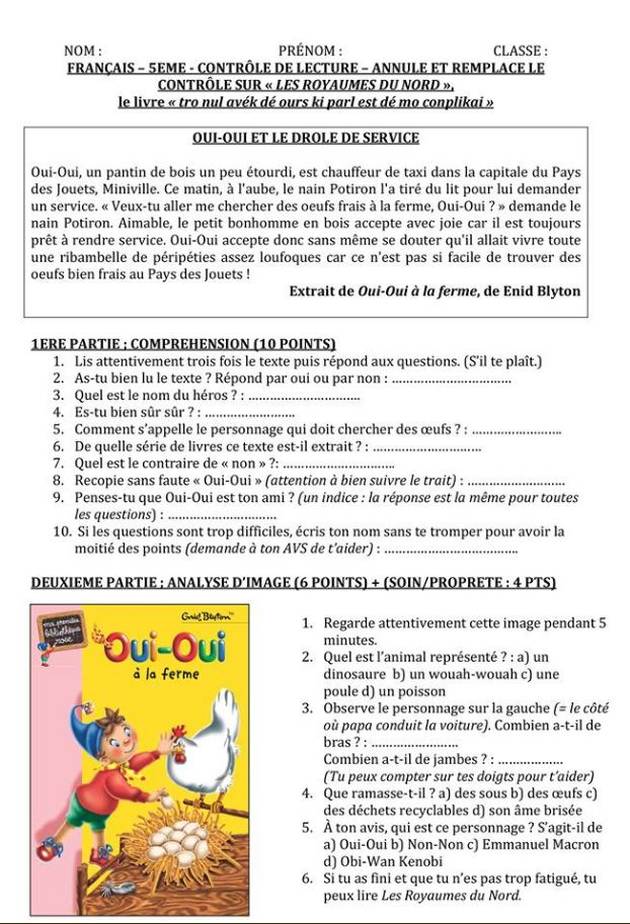

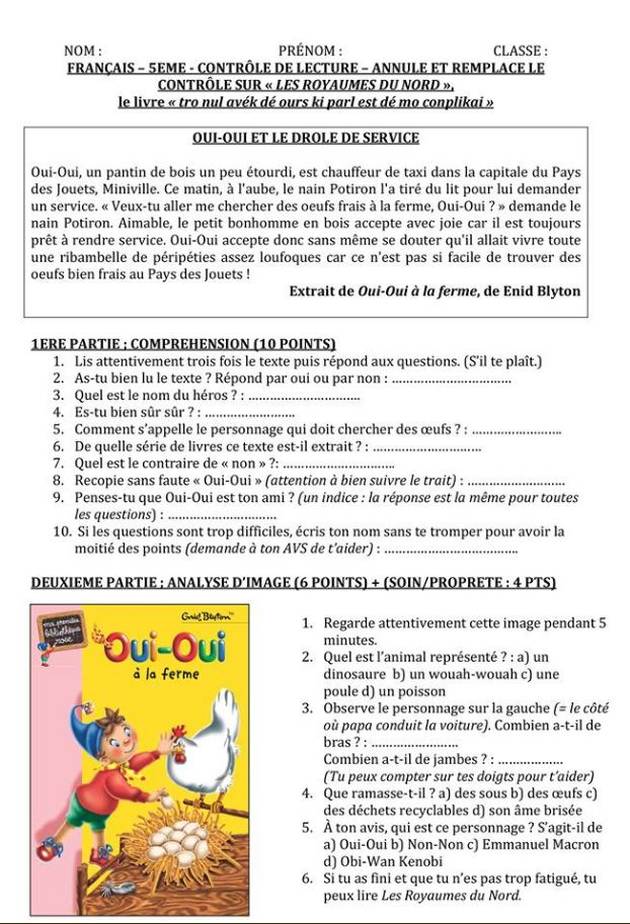

Aux grands maux les grands moyens ! Déçu et agacé par le manque de rigueur de ses élèves de 5ème, un professeur leur a concocté une évaluation un peu particulière.

Les élèves en question avaient normalement pour devoir de lire le roman « Les royaumes du nord » de Philip Pullman et d’en écrire une fiche de lecture. C’est parce que seulement trois d’entre eux ont fait le travail que le professeur a pris la décision de de leur infliger une petite vengeance. Il leur a préparé une interrogation écrite sur « Oui-Oui » avec des questions dignes d’un niveau CE1 pour les tourner en dérision. Son initiative a fait tellement parler d’elle que le hashtag #OuiOuiGate a fait son apparition sur les réseaux sociaux.

Composé de dix questions sur un court extrait de « Oui-Oui à la ferme », le test permettait aux élèves de répondre soit par « Oui-Oui » soit par « oui ». S’en suivait six questions sur la couverture du livre pour enfants.

Ce contrôle humoristique avait pour seul but de se moquer gentiment des élèves qui n’avait pas fait le travail demandé par le professeur. Néanmoins, l’affaire a dépassé les murs de la classe quand le web s’en ai mêlé et que le professeur en question a posté cette petite histoire sur un compte Facebook dédié à l’enseignement.

Les réactions ne se sont pas faites attendre et divisent. Certaines prennent ça sur le ton d’humour pendant que d’autres estiment qu’on ne doit pas humilier les élèves.

En tout cas, chez Amifor, on trouve l’initiative très drôle. Et vous, qu’en pensez-vous ?