par admin | Mai 17, 2018 | Education, je dis ce que je veux

Nous sommes le 17 mai et c’est aujourd’hui la journée nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Bien que les mœurs aient beaucoup évoluées ces dernières décennies, le combat contre les discriminations est loin d’être terminé.

Selon l’association SOS Homophobie, les agressions physiques ont augmenté de 15% en 2017 et les actes homophobes de 5%. On notera que les personnes transgenres sont les plus touchées par ces agressions. Comment est-ce possible qu’en 2018, en France, ce genre d’agressions et d’actes puissent encore exister ? Comment est-ce possible que l’on continue d’empêcher les gens de vivre en toute tranquillité sous prétexte qu’ils soient légèrement différents de la majorité ?

Bien-sûr, l’homophobie, ce n’est pas nécessairement l’agression physique. Elle se cache partout. Dans les insultes, les moqueries, les brimades… Saviez-vous que « pédé » reste la première insulte prononcée dans les cours de récréation en France ? Cela peut faire sourire mais cela démontre que le chemin sera encore long.

Sans oublier l’influence des réseaux sociaux sur ce genre de comportements. Sous couvert d’anonymat ou non, il est tellement facile et lâche d’attaquer quelqu’un sur sa différence. Il est important d’éduquer et de prévenir les individus quant à l’homophobie dès le plus jeune âge car il est vraiment triste et déplorable de constater que les violences homophobes augmentent en France pour la deuxième année consécutive.

Quelle qu’elles soient, les discriminations ne devraient plus avoir leur place dans notre pays en 2018.

Charly LAURENT

Photo : France Bleu / AFP

par admin | Mai 15, 2018 | Cerveau, Digital, Neurosciences, Réseau, Ressources numériques, Web

Fin 2017, d’anciens responsables de Facebook dénonçaient les dangers du réseau social et ses effets néfastes. Entre comportements obsessionnels, troubles du sommeil ou de la concentration, quelle est réellement l’influence de ces plateformes numériques sur nos cerveaux ?

L’utilisation quotidienne des réseaux sociaux sur les smartphones fait de nos jours partie de la vie de millions de personnes. Pour certain, l’angoisse de sortir sans son téléphone est presque aussi grande que de se retrouver nu en public. Selon quelques études, 92% des Français utilisent leur smartphone sur leur lieu de travail, 90% ne sortent jamais de chez eux sans lui, 84% l’utilisent en même temps qu’ils regardent la télévision… Mais est-ce vraiment un choix ?

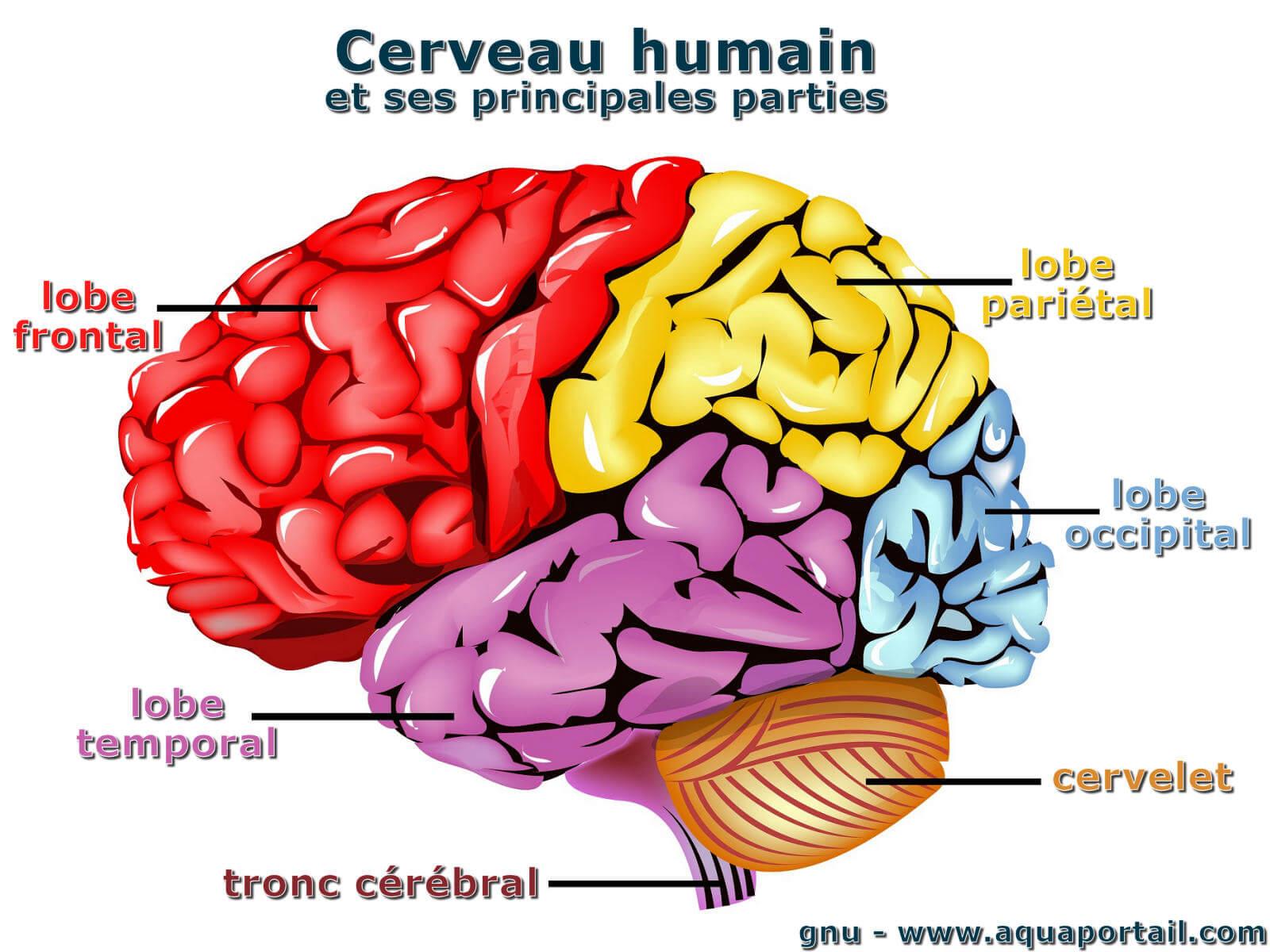

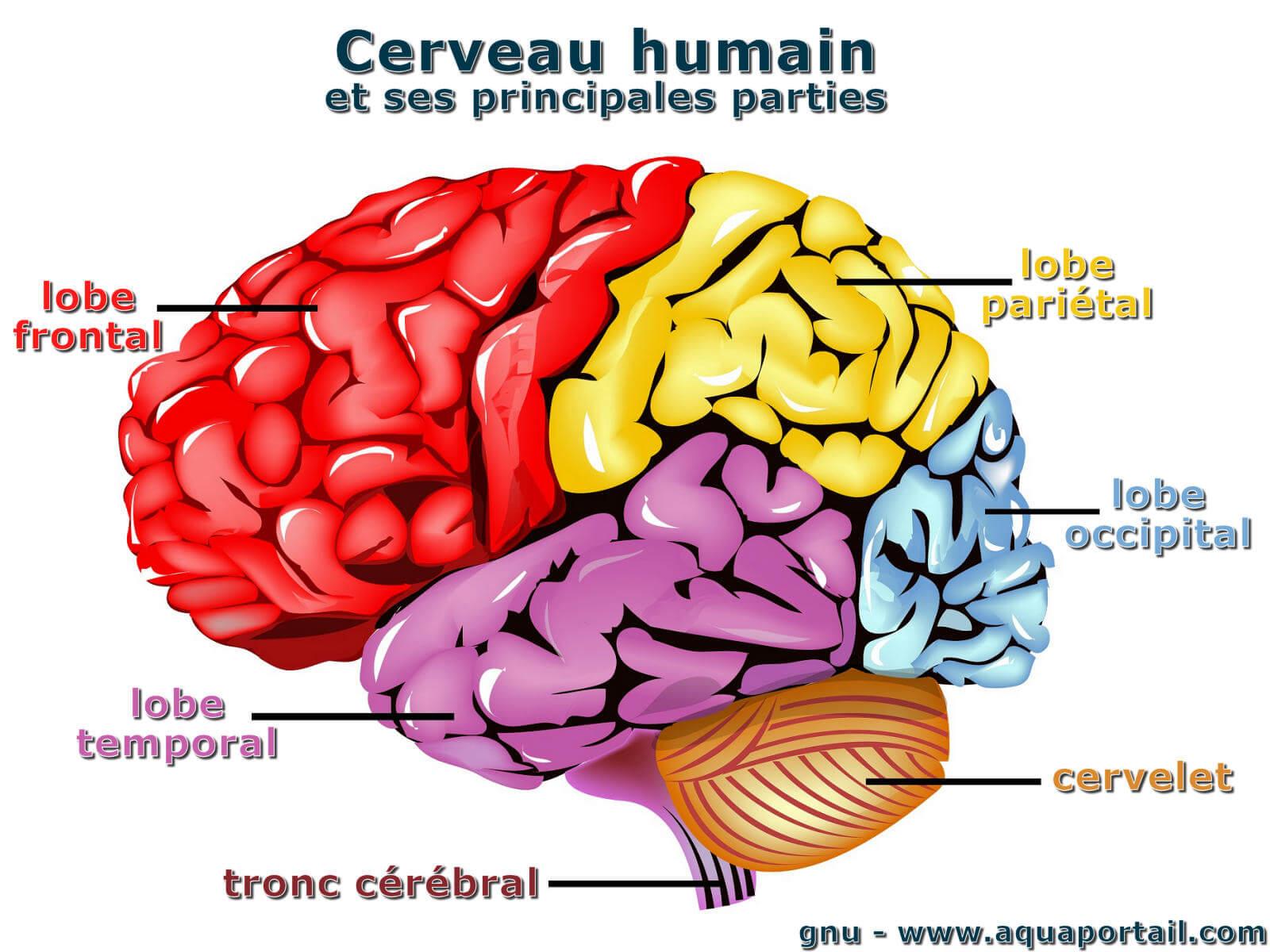

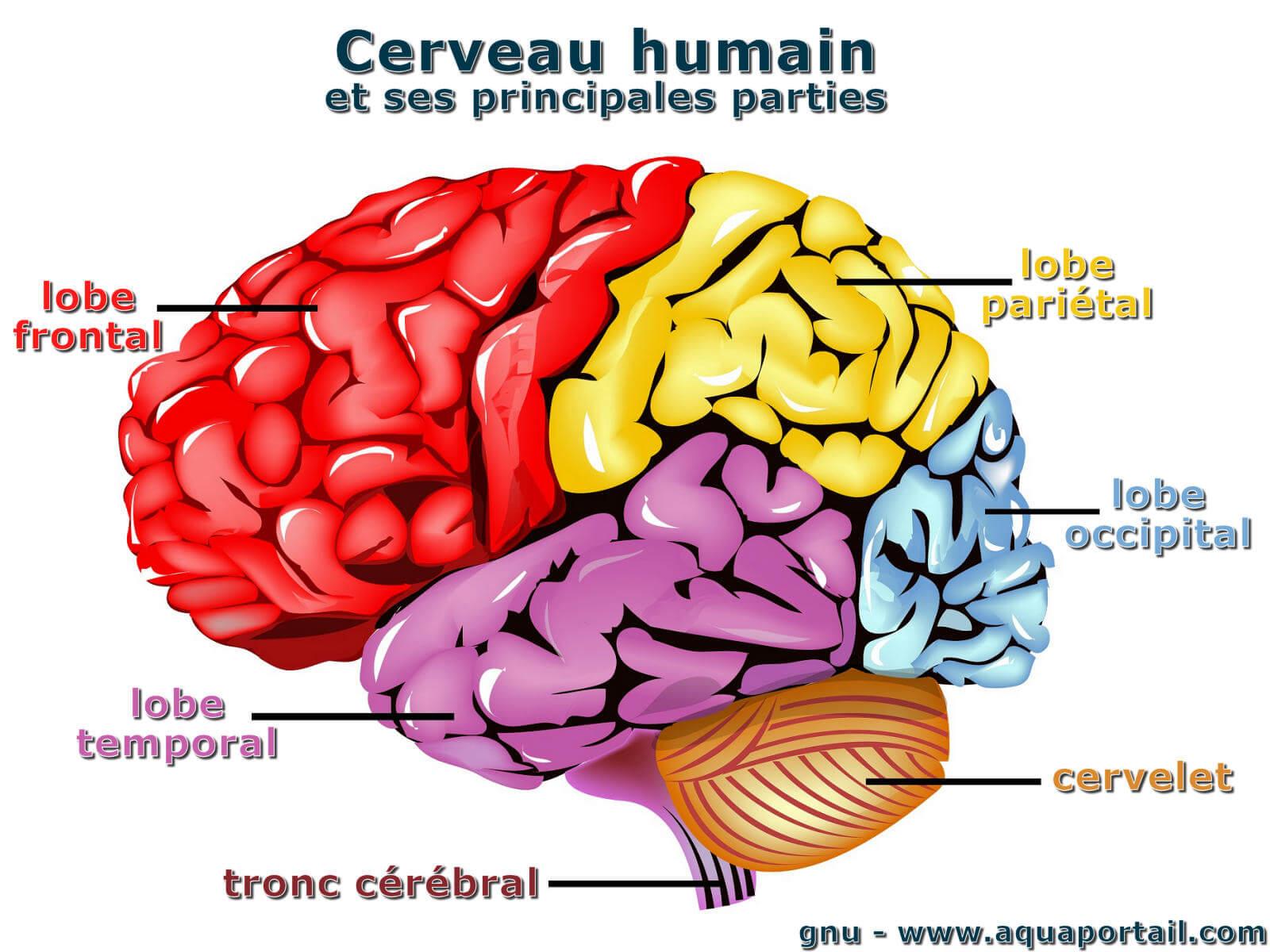

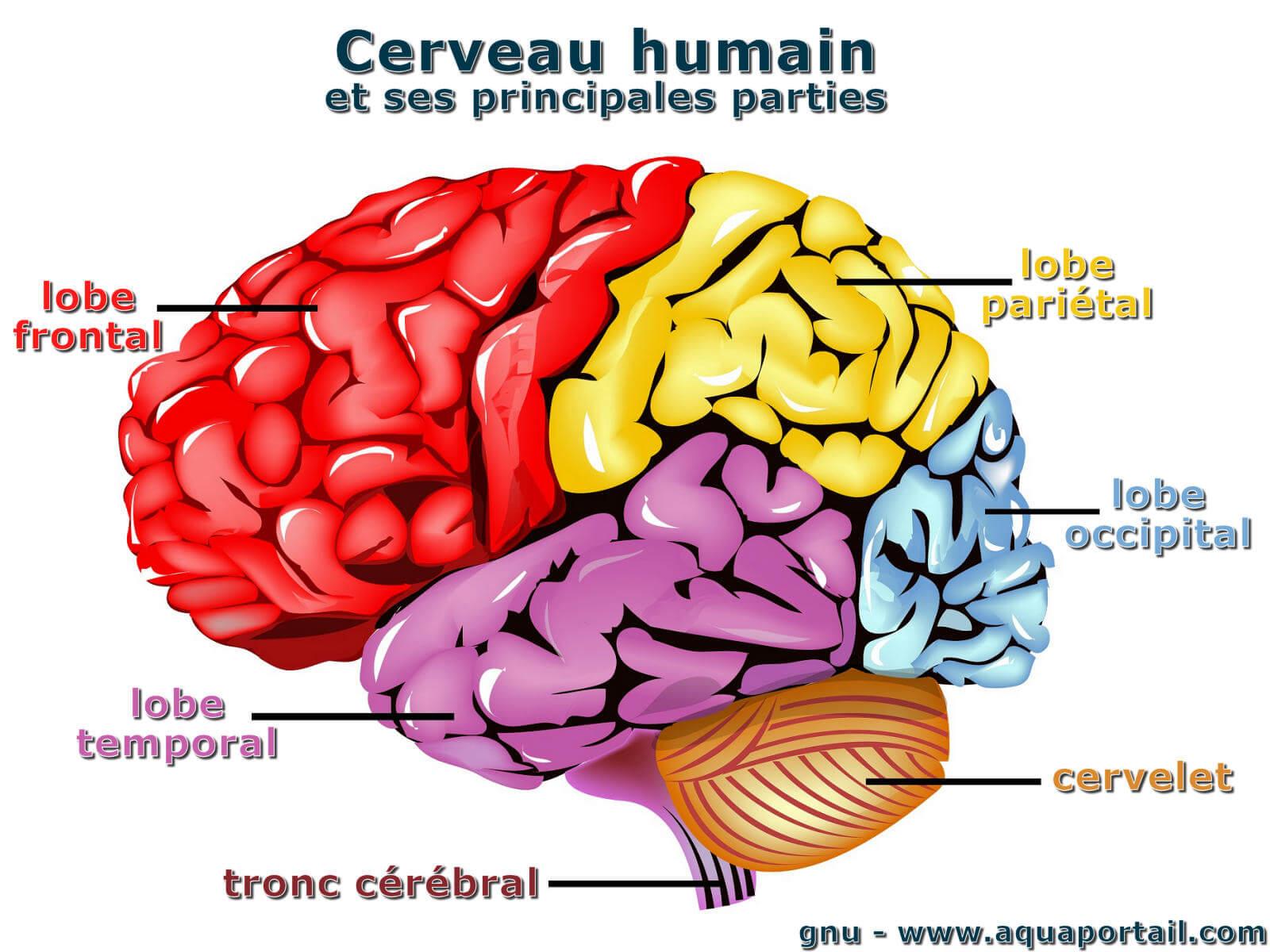

Selon la science, les interfaces des réseaux sociaux sont conçues de sorte à influencer, inciter et motiver certaines parties du cerveau. C’est ce qu’on appelle les biais cognitifs. De manière simplifiée, ils représentent des mécanismes de la pensée qui permettent une déviation du jugement de façon inconsciente. Les annonceurs et entreprises Internet se servent de ces failles pour influencer l’utilisateur.

Par exemple, les notifications sonores ont un effet direct sur le cortex sensoriel et notre lobe pariétal. Elles forcent l’utilisateur à interagir en permanence. Les plateformes numériques permettent aussi la libération de la dopamine, aussi appelée « hormone du bonheur ». Cette hormone peut créer une dépendance chez l’être humain car elle lui permet de se sentir bien. Les réseaux sociaux ont joué là-dessus en mettant en place le système de « j’aime » du Facebook, les retweets sur Twitter ou encore les « flammes » sur Snapchat..

Les recherches pour capter encore plus l’attention des utilisateurs sont toujours d’actualité. Plus que jamais, les plateformes numériques semblent vouloir utiliser notre propre cerveau pour le retourner contre nous.

par admin | Mai 10, 2018 | Collectif AmiFor, Digital, je dis ce que je veux, Réseau, Ressources numériques

Pas besoin de le répéter. Les réseaux sociaux font partie de notre vie, que l’on veuille ou non. C’est encore plus vrai pour les jeunes générations. Faut-il être pour ou plutôt contre ? Difficile de se positionner étant donné la place qu’ils prennent.

On ne peut pas nier leur utilité pour les marques. Plus de visibilité, une plus grande communauté.. Les réseaux sociaux ont révolutionné la communication digitale et le web. A ce jour, une entreprise n’a pas d’autre choix que d’être présent sur ce type de plateforme. Qu’elle en soit adepte ou non. Un certain dictat de la société de consommation que l’on ne peut refuser.

Mais en dehors de la sphère commerciale ? Quels sont les véritables effets des réseaux sociaux sur les gens ? Sur les jeunes ? Sur nous-mêmes ? Ne sommes-nous pas sans le savoir des esclaves de ces outils numériques ? Alors qu’ils sont censés nous connecter tous ensemble, par-delà même les frontières, nous n’avons jamais été si éloignés les uns des autres. Suffit d’observer le monde qui nous entoure. Dans les transports en commun par exemple. Plus personne ne prend la peine de se regarder. Tous les yeux sont rivés sur les écrans. A un concert, la majorité ne profite plus du moment présent mais se contente de filmer pour le faire vivre à ses abonnés..

Les effets sont encore pire pour les jeunes. La société leur apprend dès leur plus jeune âge qu’ils n’existent pas s’ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Certains parents exhibent même leur progéniture alors qu’elles n’ont même pas un an.. Le harcèlement sur le web, le revenge porn.. Autant de dérives nées de cette ère digitale et hyper connectée.

Certains spécialistes estiment que dans les années à venir, l’effet inverse se produira. Après avoir tout montré de leur vie, les individus vont souhaiter retrouver leur vie privée. Loin de moi l’idée de diaboliser les réseaux sociaux. Ils peuvent apporter de bonnes choses. Encore faut-il savoir les utiliser à bon escient.

Charly LAURENT

par admin | Mai 9, 2018 | Apprentissage, Collectif AmiFor, Education, Enseignement, Formation, Hétérogénéité des élèves, Investissement numerique, Jeux d'apprentissage, Pédagogie inversée, Ressources numériques

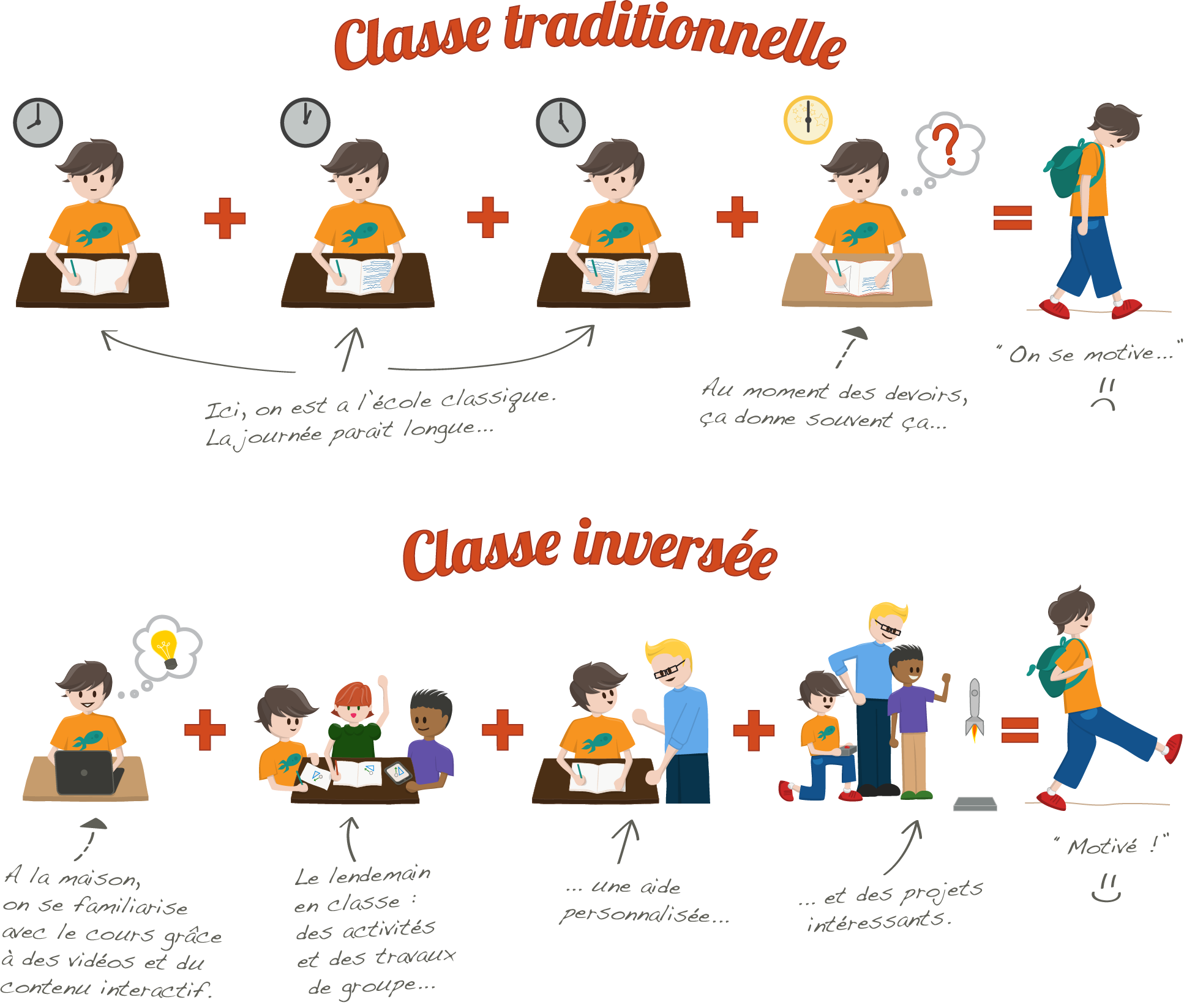

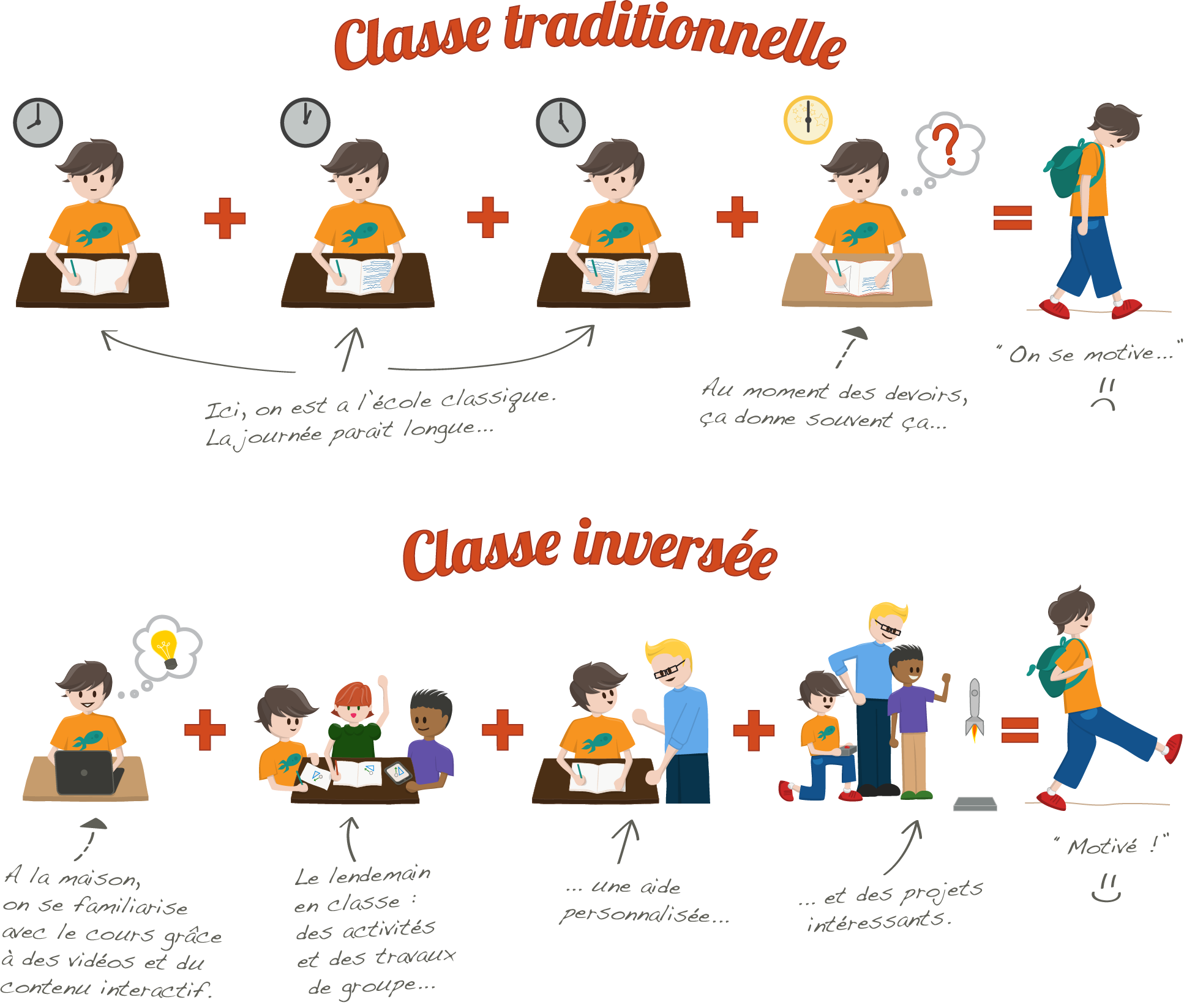

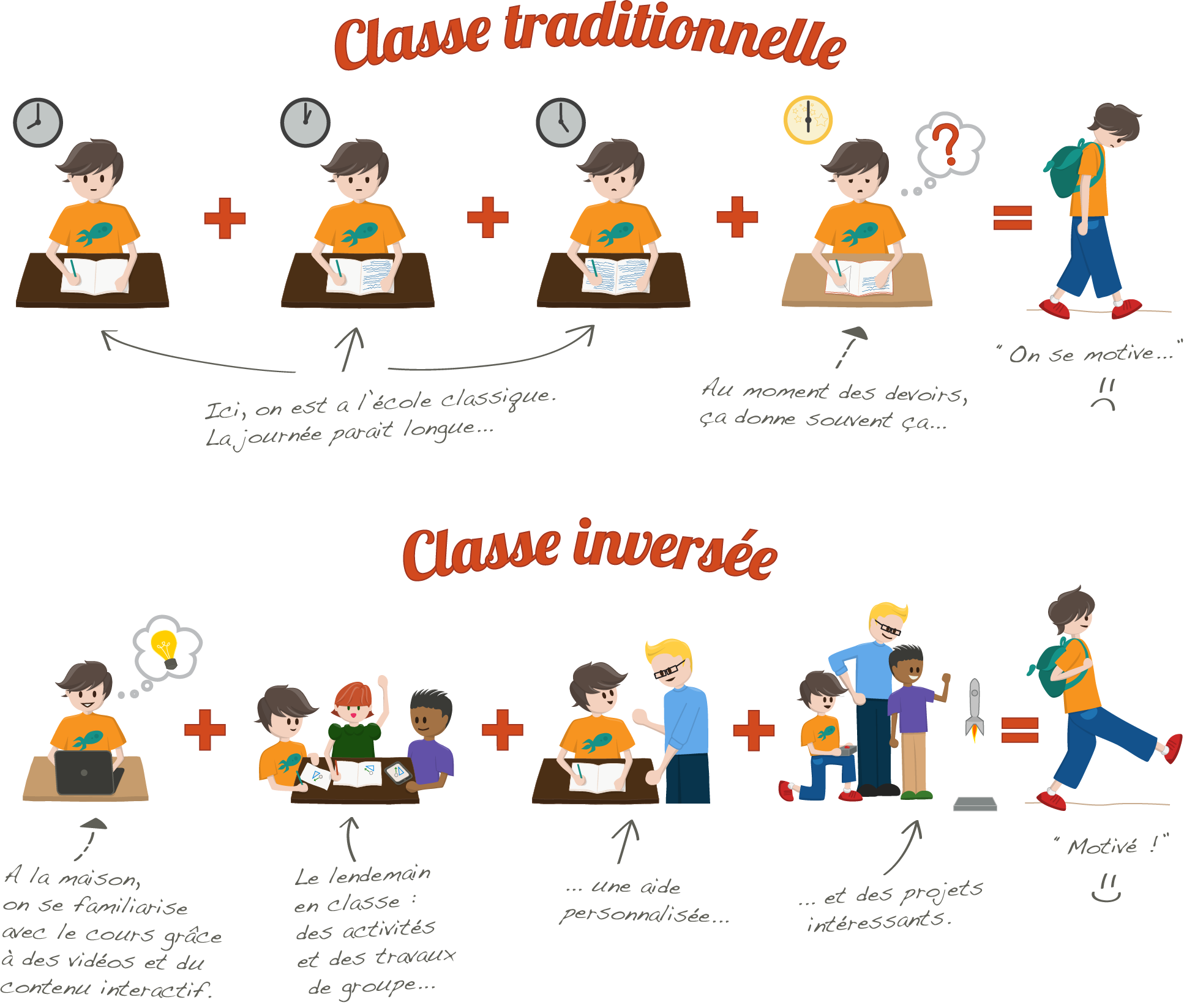

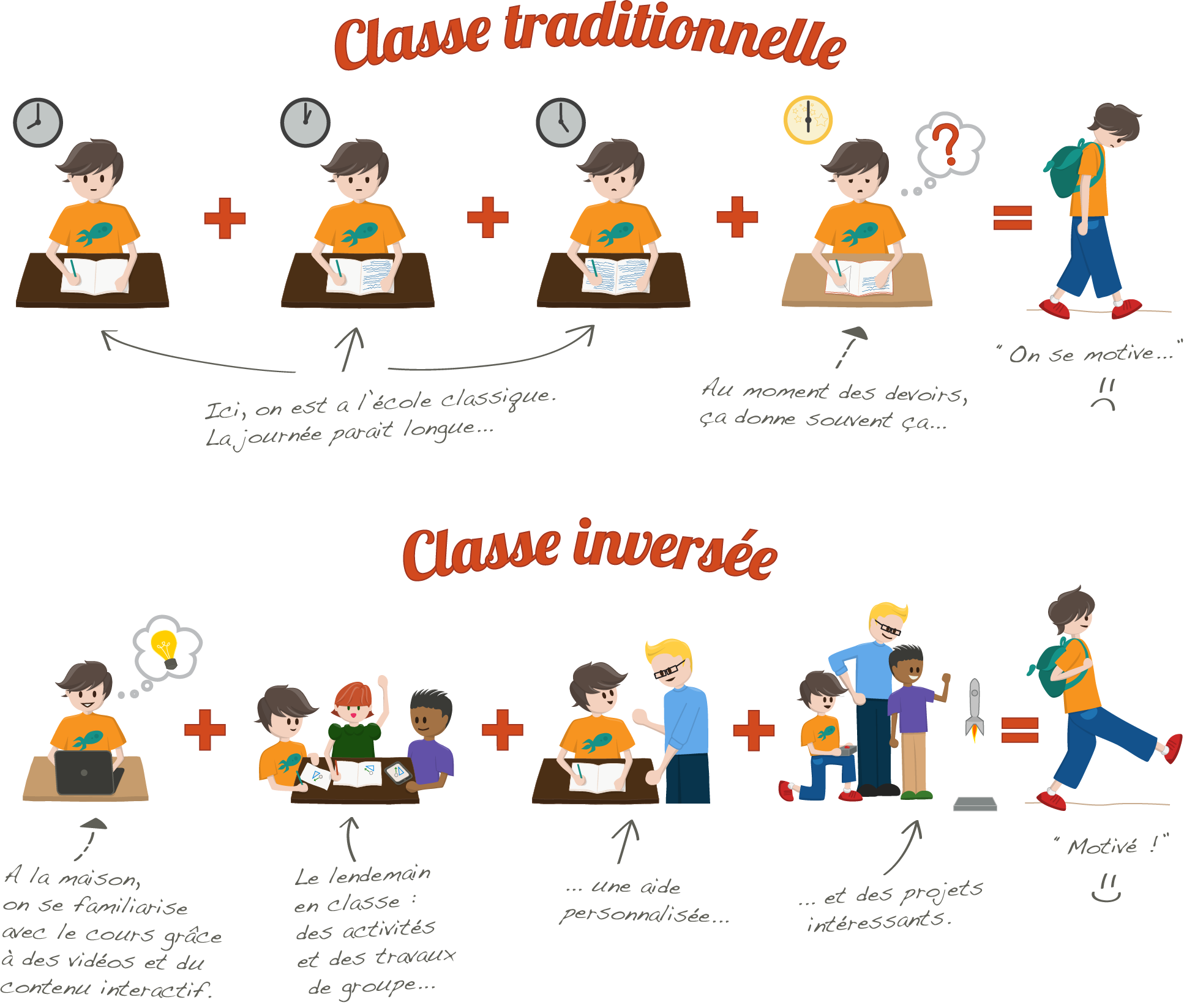

Amifor vous en parlez déjà il y a quelques semaines, savoir calculer et mémoriser ne suffit plus. L’heure est à la classe inversée, dernière-née des méthodes de pédagogie active.

Nos enfants ont changé et leur éducation aussi. Au rayon des nouvelles méthodes d’enseignement, on retrouve la technique de la classe inversée : l’élève prépare la leçon chez lui grâce à des vidéos et libère du temps du classe pour aborder des exercices plus difficiles. Selon Héloïse Dufour, présidente de l’association « Inversons la Classe », environ 1 million d’élèves en France seraient déjà concernés.

Celle-ci explique que « l’enjeu de la classe inversée est de laisser faire en autonomie les choses les plus simples, comme suivre une partie du cours, et de mener en classe avec l’enseignant les activités les plus complexes. »

Le bilan semble être positif pour les enseignants comme pour les élèves. Ces derniers semblent plus autonomes, capables de se mettre au travail seuls et d’organiser un groupe. Le rapport à l’échec n’est d’ailleurs plus le même. Les classes sont plus soudées avec un climat d’entraide et de coopération, selon les professeurs.

Néanmoins, la méthode a aussi ses détracteurs. Ces derniers estiment qu’une méthode unique ne pourra pas résoudre les problèmes et que la vraie solution se trouve dans l’investissement dans la formation des enseignants. D’autres pensent qu’elle se trouve dans le travail par pairs du corps enseignant. De plus, tous les élèves ne sont pas armés et équipés de la même façon face à la montée du numérique. Ce qui peut créer des inégalités dans les classes.

Que ce soit à l’université, au lycée ou même au collège, la classe inversée semble représenter l’un des nouveaux germes de pédagogies innovantes. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Photo : classeinversee.com

par admin | Mai 7, 2018 | Etablissements et projets, evenement, Industrie et services, Neurosciences, Ressources numériques, Salons

Les samedi 19 mai et dimanche 20 mai, à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, se tiendra l’évènement « Si les neurosciences m’étaient contées ». L’occasion pour les visiteurs de découvrir un monde imaginaire où tout ce qu’ils croient savoir sur ces drôles d’images qui peuplent leurs rêves sera chamboulé !

Cet évènement particulier se tiendra donc à la Cité des Sciences et de l’Industrie parisienne qui regroupe un grand nombre d’activités mêlant le meilleur de la culture scientifique et du loisir culturel : expositions, bibliothèque, conférences et débats, médiation culturelle, traitement de l’actualité, espaces ressources ou de services et une offre exceptionnelle pour les enfants.

Save the date !

par admin | Mai 3, 2018 | Enseignement, Formation, je dis ce que je veux

En temps que « nouveau prof », après 30 ans de métiers de la Com, Il a fallu que je fasse face à des attitudes bien différentes de celles que nous avions connues et exercées en tant qu’étudiant ! Les miens ont entre 18 et 23 ans, donc normalement sortis du concept de l’adolescence.

Une génération cependant que je qualifierais de surprotégée et chouchoutée par des parents culpabilisés par leur manque de présence, leur divorce et leurs rêves de réussite écorchés. Une génération en recherche de ré-assurance, retranchée derrière son écran, facebookée, likée qui pratique le Selfie et le câlin papouille, la bisounoursie quelque soit l’espace… Y compris en classe.

Ici les règles de pudeur et de hiérarchie s’émoussent pour donner libre cours aux échanges tactiles multiples.

Ainsi : « Ici, je te tresse les cheveux, ici, je te masse la tête, ici, je te sers de transat, ici je relaxe ton front… » Le Smartphone pour écrire et communiquer, les mains pour dire et savoir qu’on est pas seul à être un humain . Les yeux otages des écrans, les mains en recherche de contact.

A nous, formateurs de remettre le kinesthésique au cœur de nos pratiques et de trouver le moyen de redonner à l’écriture manuelle, au dessin, à la manipulation et au théâtre (jeux de rôle) la place qui leur reviennent mais avec les bonnes règles . Rééquilibrons les sens et les émotions, cependant indispensables à la mémorisation et à l’apprentissage et évitons que nos salles de classe ne deviennent des espaces papouilles…

Marie-Christine Lefebvre

par admin | Mai 1, 2018 | Apprentissage, Education, Enseignement, Evaluation, Examens scolaires, Jeux d'apprentissage, Pédagogie inversée

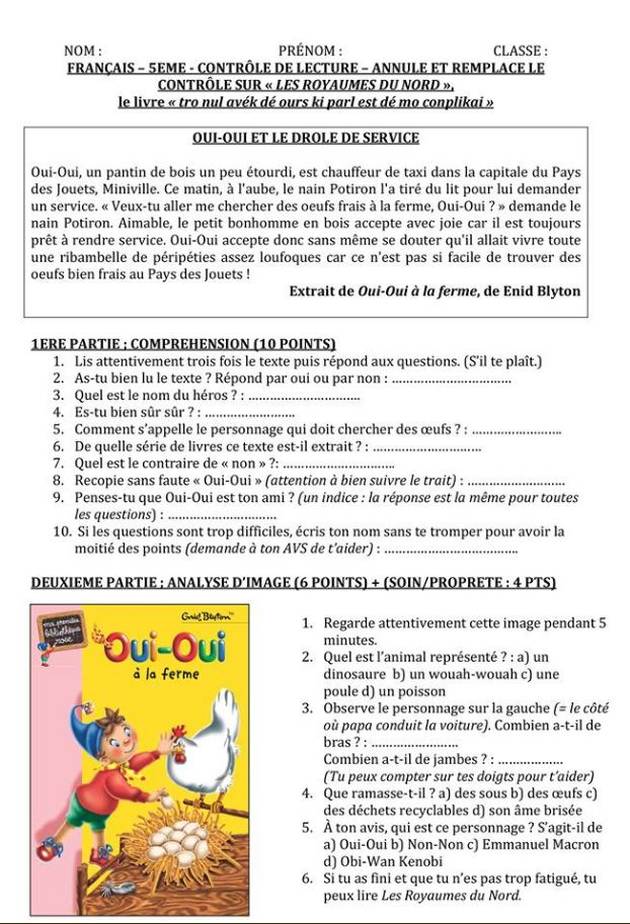

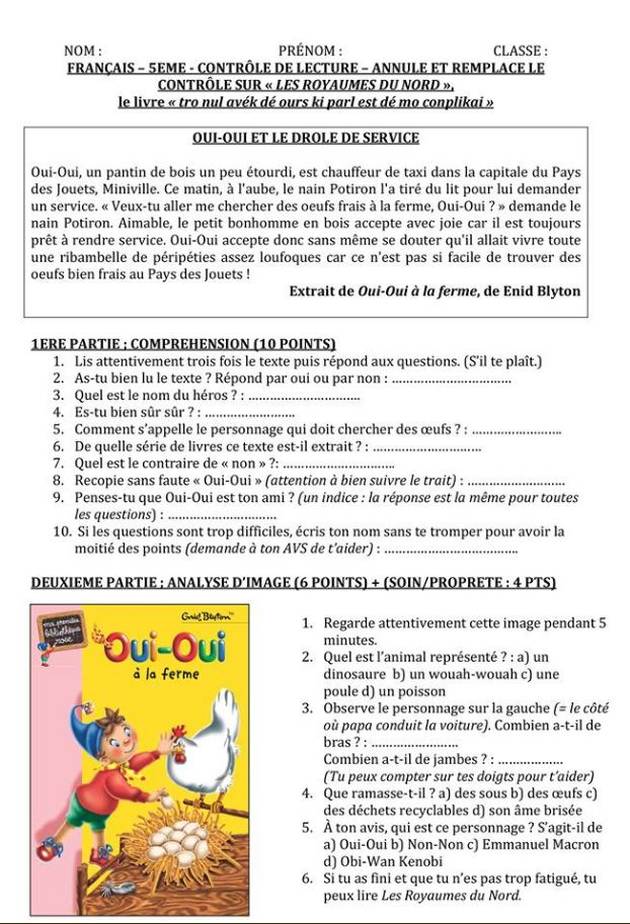

Aux grands maux les grands moyens ! Déçu et agacé par le manque de rigueur de ses élèves de 5ème, un professeur leur a concocté une évaluation un peu particulière.

Les élèves en question avaient normalement pour devoir de lire le roman « Les royaumes du nord » de Philip Pullman et d’en écrire une fiche de lecture. C’est parce que seulement trois d’entre eux ont fait le travail que le professeur a pris la décision de de leur infliger une petite vengeance. Il leur a préparé une interrogation écrite sur « Oui-Oui » avec des questions dignes d’un niveau CE1 pour les tourner en dérision. Son initiative a fait tellement parler d’elle que le hashtag #OuiOuiGate a fait son apparition sur les réseaux sociaux.

Composé de dix questions sur un court extrait de « Oui-Oui à la ferme », le test permettait aux élèves de répondre soit par « Oui-Oui » soit par « oui ». S’en suivait six questions sur la couverture du livre pour enfants.

Ce contrôle humoristique avait pour seul but de se moquer gentiment des élèves qui n’avait pas fait le travail demandé par le professeur. Néanmoins, l’affaire a dépassé les murs de la classe quand le web s’en ai mêlé et que le professeur en question a posté cette petite histoire sur un compte Facebook dédié à l’enseignement.

Les réactions ne se sont pas faites attendre et divisent. Certaines prennent ça sur le ton d’humour pendant que d’autres estiment qu’on ne doit pas humilier les élèves.

En tout cas, chez Amifor, on trouve l’initiative très drôle. Et vous, qu’en pensez-vous ?

par admin | Avr 29, 2018 | Cerveau, Education, Neurosciences

La musique joyeuse réduit l’empathie

La musique ne fait pas qu’adoucir les moeurs : elle influence notre sensibilité à la douleur des autres. Des neuroscientifiques de l’université chinoise de Shenzhen ont montré que le fait d’écouter de la musique joyeuse nous empêche de faire preuve d’empathie. En étudiant les courants électriques produits par les cerveaux de personnes écoutant une partition joyeuse tout en regardant la vidéo d’un individu se coupant la main, ils ont constaté une réaction cérébrale bien moins intense que si elles écoutaient de la musique triste.

La raison de cette insensibilité : l’incongruité émotionnelle. Si les émotions que nous ressentons (par exemple à l’écoute d’une certaine musique, joyeuse ou triste, oppressante ou apaisante) sont trop éloignées de celles qu’éprouve l’autre, elles creusent un fossé qui nous empêche de nous identifier à lui et donc inhibe l’empathie. A l’inverse, si elles sont proches, elles la favorisent. Plus généralement, tout ce qui diminue la ressemblance entre soi et une personne en détresse diminue aussi l’empathie que nous pouvons ressentir pour elle, expliquent les psychologues.

Source : Les Echos.fr (Paul Molga)