par admin | Avr 29, 2018 | Cerveau, Education, Neurosciences

La musique joyeuse réduit l’empathie

La musique ne fait pas qu’adoucir les moeurs : elle influence notre sensibilité à la douleur des autres. Des neuroscientifiques de l’université chinoise de Shenzhen ont montré que le fait d’écouter de la musique joyeuse nous empêche de faire preuve d’empathie. En étudiant les courants électriques produits par les cerveaux de personnes écoutant une partition joyeuse tout en regardant la vidéo d’un individu se coupant la main, ils ont constaté une réaction cérébrale bien moins intense que si elles écoutaient de la musique triste.

La raison de cette insensibilité : l’incongruité émotionnelle. Si les émotions que nous ressentons (par exemple à l’écoute d’une certaine musique, joyeuse ou triste, oppressante ou apaisante) sont trop éloignées de celles qu’éprouve l’autre, elles creusent un fossé qui nous empêche de nous identifier à lui et donc inhibe l’empathie. A l’inverse, si elles sont proches, elles la favorisent. Plus généralement, tout ce qui diminue la ressemblance entre soi et une personne en détresse diminue aussi l’empathie que nous pouvons ressentir pour elle, expliquent les psychologues.

Source : Les Echos.fr (Paul Molga)

par admin | Avr 26, 2018 | Apprentissage, Digital, Education, Enseignement, Etablissements et projets, Evaluation, Examens scolaires, Formation, Hétérogénéité des élèves, Innovation, Investissement numerique, je dis ce que je veux, Jeux d'apprentissage, Pédagogie inversée, Ressources numériques

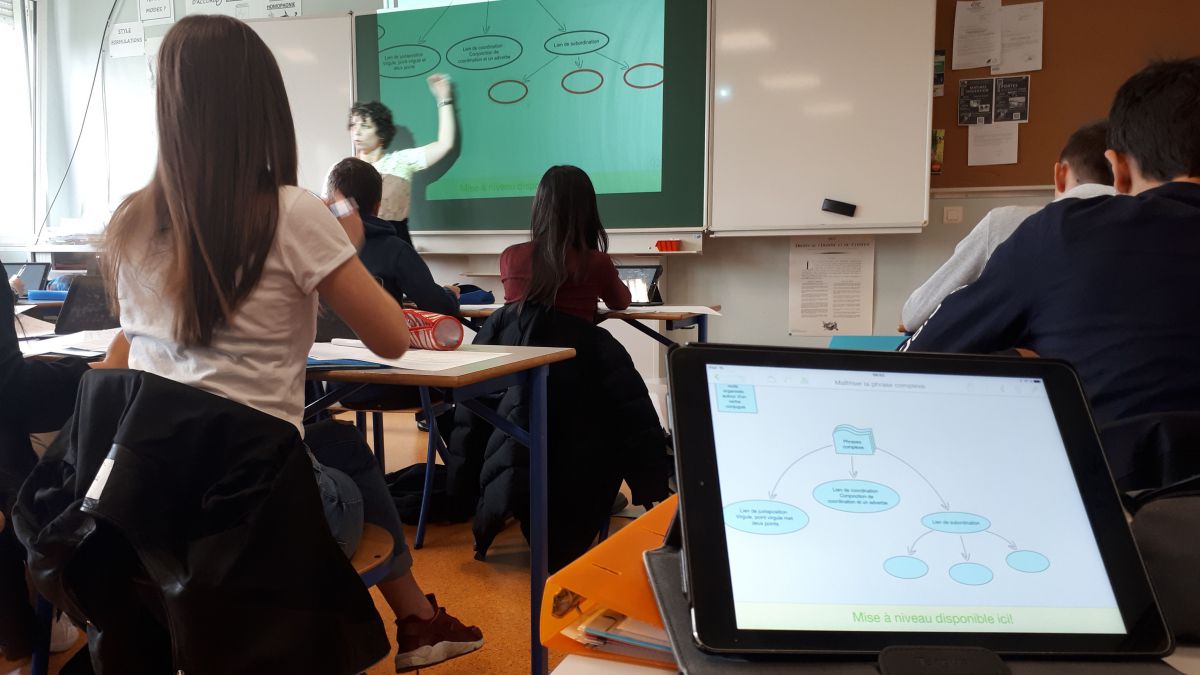

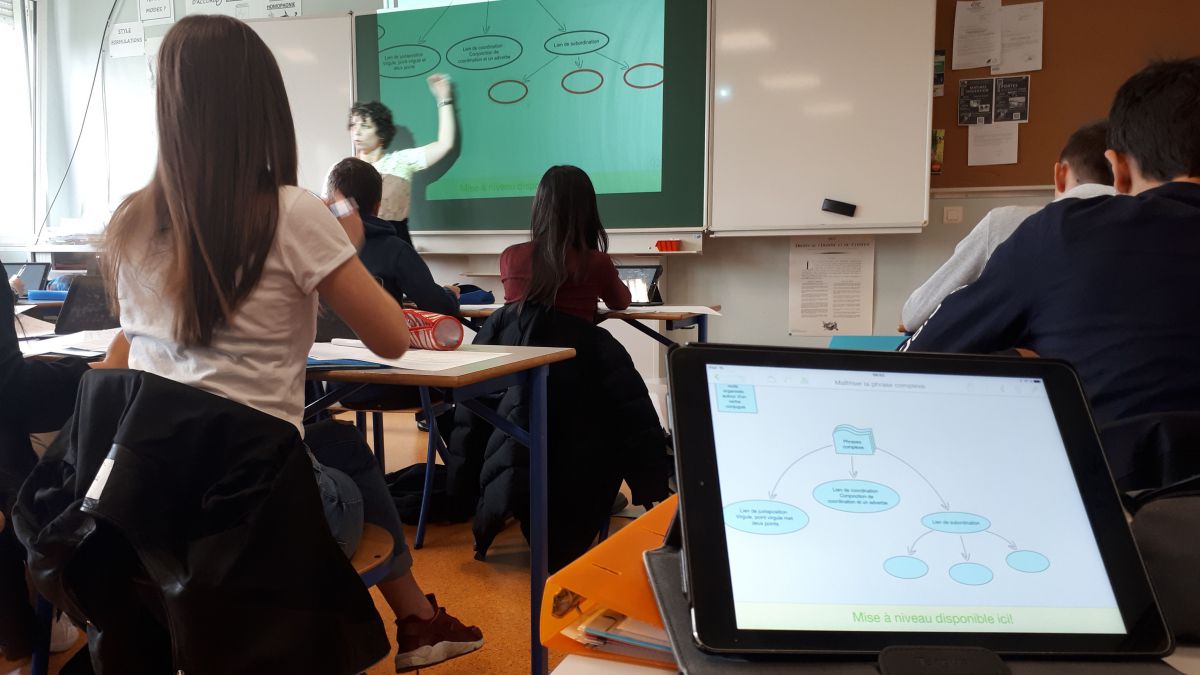

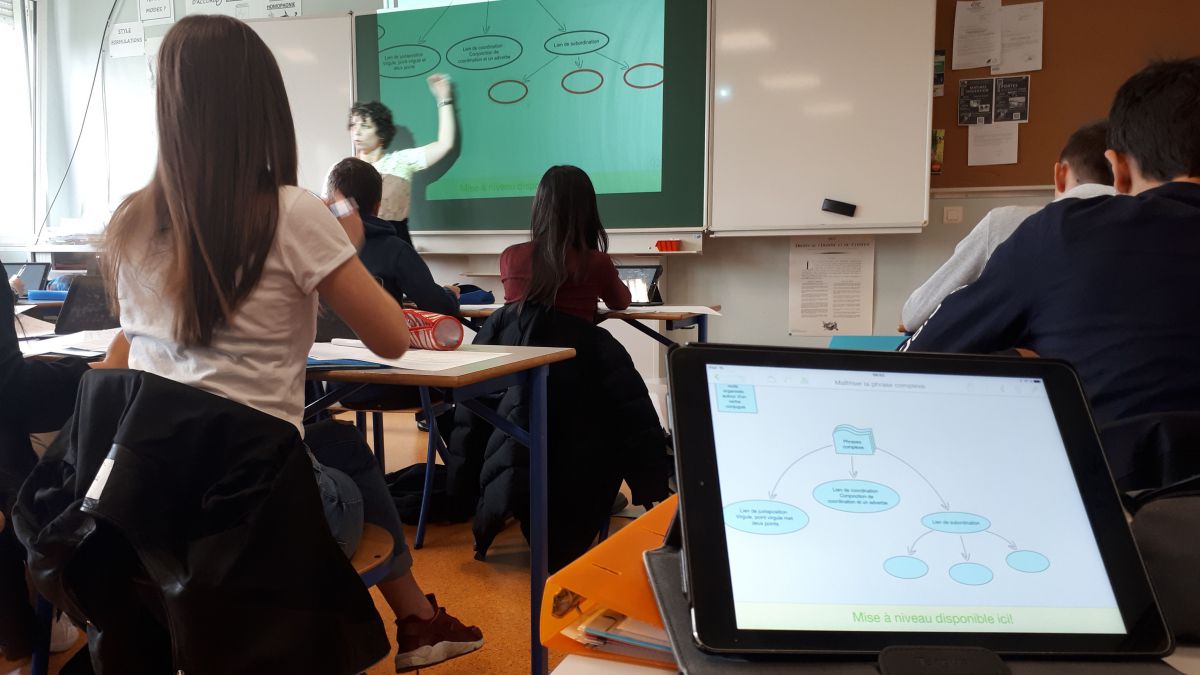

Depuis maintenant quatre mois, les élèves du collège Dreyfus de Rixheim sont équipés de tablettes numériques. Plus qu’un nouvel outil, c’est une nouvelle méthode d’enseignement et d’apprentissage qui est mise en route.

Depuis décembre 2017, chaque collégien s’est vu offrir un iPad personnel qu’il peut ramener à domicile pour travailler. Bien que la prise en main soit encore laborieuse parfois, elle permet aux enseignants comme aux élèves de s’essayer à une nouvelle méthode pédagogique. Néanmoins, les tablettes ne sont utilisées que pour les travaux pratiques. Le temps de la leçon, elles restent dans le cartable.

Le but de cet exercice est de travailler l’autonomie de l’adolescent. Avec l’aide du numérique, l’élève réalise le travail par lui-même en suivant les indications de son professeur. Ce dernier peut aussi adapter son cours en fonction des lacunes observées pendant l’exercice puisqu’il reçoit tous les résultats sur sa propre tablette.

Le cours magistral semble donc avoir été mis aux oubliettes. En plus du numérique, la carte mentale vient aussi apporter son appui aux élèves. Un concept visuel qui demande d’organiser sa pensée mais aussi d’avoir compris la leçon.

C’est une vraie révolution pour ce collège. En plus de l’aide pour les cours, elle permet aux élèves et professeurs de communiquer plus facilement. Pour les uns comme pour les autres, c’est une nouvelle ère de l’enseignement qui commence.

Charly LAURENT

par admin | Avr 23, 2018 | Apprentissage, créativité, Education, Enseignement, Etablissements et projets, Examens scolaires, Formation, Hétérogénéité des élèves, Intelligences multiples, Jeux d'apprentissage, Mémoire, Pédagogie inversée

Le lycée Condorcet à Schoeneck (Moselle Est) a depuis plusieurs années adopté une méthode de pédagogie particulière pour tirer ses élèves vers le haut. Classé premier de l’académie Nacy-Metz, l’établissement a introduit la carte mentale dans sa préparation scolaire.

Toute l’équipe du lycée Condorcet a mis en place une nouvelle méthode pour tirer le meilleur de ses lycéens et les rendre acteurs de leurs années lycée. L’équipe enseignante s’efforce d’être la plus disponible possible pour ses élèves, allant même jusqu’à s’échanger les numéros de portable. Le but n’est pas de travailler plus mais surtout de travailler mieux selon Raymond Bour, proviseur de l’établissement.

Cette méthode pédagogique sert à responsabiliser l’élève et le rendre autonome pour qu’il apprenne à se connaître. C’est dans cette optique que la carte mentale a fait son apparition dans les cours ces dernières années. Les lycéens la travaillent avec leurs professeurs mais ce sont eux qui l’organisent comme ils le souhaitent. Selon eux, elle leur permet une meilleure mémorisation du cours.

La carte mentale fait donc vraisemblablement partie d’une méthode pédagogique émergente de ces dernières années permettant à l’élève de travailler autrement pour atteindre le succès. Un succès démontré par les excellents résultats du lycée Condorcet.

par admin | Avr 20, 2018 | Apprentissage, Cerveau, créativité, Education, Enseignement, Hétérogénéité des élèves, Jeux d'apprentissage, Neurosciences, Pédagogie inversée

Les enfants à haut potentiel intellectuels interrogent et constituent un défi éducatif et social à la fois pour les chercheurs, les professionnels de la santé, de l’éducation et les parents souvent démunis.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un handicap ou d’une pathologie, cette spécificité peut entraîner des troubles de l’apprentissage et une souffrance psychologique malgré des capacités certaines. Cette « façon d’être au monde » touche 2,3% de la population scolaire. Mais comment définir ce haut potentiel ?

Selon le chercheur américain J. Renzulli, ce haut potentiel combine trois composantes :

- des aptitudes intellectuelles au-dessus de la moyenne

- l’engagement dans la tâche (motivation, enthousiasme et persévérance)

- la créativité (flexibilité, originalité de la pensée, ouverture aux expériences nouvelles)

Faut-il considérer ce haut potentiel comme un don, un talent, une capacité à produire des idées originales, nouvelles et adaptées dans un contexte ?

Selon T. Lubart, spécialiste de la créativité, les enseignements artistiques ou esthétiques peuvent être un lieu d’épanouissement pour ces enfants. Il recommande d’ailleurs de mettre en place très tôt des activités axée sur la créativité pour un repérage et un diagnostic plus rapides.

Mais comment améliorer la prise en charge pédagogique de ces enfants ? Selon le CNAHP, l’unique centre en France consacré aux enfants et aux adolescents à fort potentiel, il est important de maintenir la motivation de ces enfants en mettant en place des techniques d’apprentissage centrées sur la méthodologie et diverses mesures d’ajustements scolaires : programme d’enrichissement, décloisonnement pédagogique, saut de classe, pédagogie différenciée ou alternative… Cela permet de limiter le décrochage scolaire, la perte de motivation ou l’anxiété menant à l’échec.

Néanmoins, malgré les efforts effectués par certaines académies, le manque d’engagement politique sur cette question reste un véritable enjeu sociétal.

par admin | Avr 19, 2018 | Apprentissage, Education, Enseignement, Etablissements et projets, Formation, Hétérogénéité des élèves, je dis ce que je veux

Lundi soir, sur TF1, je suis tombé sur un reportage qui mettait en avant une belle initiative de l’école de polytechnique de Strasbourg. Pour leur projet de première année, les étudiants sont amenés à réaliser des actions civiques et nous les retrouvons dans des collèges de zones prioritaires.

Bien loin des écoles prestigieuses où la plupart a effectué son parcours scolaire, les étudiants de polytechnique se retrouvent confrontés à une réalité qui n’est pas la leur. Le but est de leur permettre de développer leur capacité d’adaptation mais aussi de s’ouvrir au monde en côtoyant un milieu qu’ils ne connaissaient pas forcément. En plus de cela, ils doivent apprendre à vivre en communauté avec leurs pairs. Pour cet exercice, les étudiants expérimentent la colocation avec ses avantages et ses inconvénients.

Cette jolie initiative est saluée par les professeurs, les étudiants mais aussi par les collégiens concernés. Ces derniers révèlent face aux caméras des journalistes que l’aide des polytechniciens leur apporte une approche différente de celle de leurs professeurs face aux cours.

Pour la réalisation de leur projet de première année, les étudiants ont le choix entre cette option ou l’armée. Deux choix qui leur permettent l’un comme l’autre de sortir de leur zone de confort pour s’enrichir d’expériences et de réalités inconnues. Cette initiative de l’école de polytechnique de Strasbourg est donc un bel exemple pour nous tous.

Charly LAURENT

par admin | Avr 18, 2018 | Apprentissage, Digital, Education, Enseignement, Formation, Innovation, Investissement numerique, Pédagogie inversée, Ressources numériques

Il y a quelques jours, un cours différent des autres s’est déroulé à la fac de médecine de Brest. Avec l’aide du numérique, les étudiants ont exploré une paroi d’estomac comme s’ils étaient en exercice. C’est le principe de « la classe inversée ».

Matthieu Talagas, professeur d’histologie (tissus biologiques) est à l’initiative de ce nouveau type d’enseignement. C’est dans une salle de télé-enseignement du pôle numérique de Brest Bouguen que le professeur a donné son cours. Le tableau numérique est comme une tablette géante. On s’y déplace en sélectionnant les fonctions avec les doigts.

A la différence d’un cours classique, Matthieu Talagas est en face de ses élèves mais aussi côte à côte. Les étudiants ne se contentent plus de suivre ce que voit le professeur. Ils voient la même chose au même moment. Le changement est radical car l’exercice se rapproche d’une situation réelle à l’hôpital et pas comme un cours magistral. La lame de l’organe est numérisée et on retrouve sur le tableau numérique toutes les fonctionnalités d’un microscope.

Le cours n’innove pas seulement grâce à son matériel mais aussi par sa pédagogie nouvelle. C’est le principe de « la classe inversée ». Les étudiants étudient le cours au préalable chez eux et viennent ensuite l’appliquer concrètement en classe. Cette forme d’enseignement reste encore peu courante mais certains professeurs affirment déjà qu’elle représente l’avenir.

Les étudiants sont eux aussi conquis par cette nouvelle façon d’apprendre. Le cours est plus interactif et permet des échanges parfois plus intéressants et concrets que lors d’un cours magistral.

Le numérique représente-t-il l’avenir de l’enseignement universitaire ?

Photo : Ouest France

par admin | Avr 13, 2018 | Apprentissage, Cerveau, Digital, Education, Enseignement, Jeux d'apprentissage, Mémoire, Neurosciences

Dans la chronique scientifique de la radio RTS, Silvio Dolzan est revenu sur l’apprentissage de l’écriture dans l’ère numérique actuelle.

Nous sommes tous passés par là dès notre plus jeune âge. Stylo à la main, nous avons chacun appris l’écriture cursive à l’école en apprenant notamment à reconnaître les lettres que nous écrivions. C’est cet apprentissage de l’écriture qui nous ouvre ensuite les portes de la lecture. Néanmoins, à l’ère du numérique, l’enfant devenu adulte délaisse son stylo pour le clavier. Clavier qu’il peut utiliser toute la journée voire toute sa vie selon les métiers. Jean-Luc Velay, chercheur CNRS en neurosciences cognitives à l’Université Aix-Marseille s’est donc interrogé sur de nouvelles méthodes possibles d’apprentissage via le numérique et sur leur efficacité en les comparant avec les méthodes traditionnelles.

D’après une étude menée pendant plusieurs semaines sur deux groupes d’enfants, la bonne vieille méthode d’apprentissage resterait la plus efficace. L’un des groupes apprenait des lettres par la méthode cursive alors que l’autre les apprenait grâce au clavier. Le résultat est sans appel. Les enfants ayant eu recours à l’écriture cursive ont beaucoup mieux assimilé les lettres qu’ils écrivaient que les enfants utilisant le clavier.

La même étude a ensuite été réalisée sur des adultes avec des caractères qu’ils ne connaissaient pas. Les résultats obtenus ont été les mêmes. La conclusion de ces expériences est que le fait d’apprendre à écrire les lettres à la main permet de créer une mémoire motrice qui se réactive tout au long de la vie de l’enfant puis de l’adulte dès qu’il doit apprendre un nouveau symbole ou caractère.

La méthode traditionnelle d’apprentissage de l’écriture cursive semble donc encore montrer son efficacité face aux nouvelles technologies.

par admin | Avr 12, 2018 | Education, Enseignement, Examens scolaires, Formation, Hétérogénéité des élèves, je dis ce que je veux

Depuis plusieurs semaines, une grève étudiante secoue les universités de France. Cinquante ans après Mai 68, que faut-il savoir sur ce mouvement ? Faut-il être pour ou contre ?

Pour ceux qui l’ignoreraient encore, ce mouvement de contestation étudiante est opposé à la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. Cette loi prévoit de revoir les conditions d’entrées des bacheliers dans l’enseignement supérieur. Alors qu’il était jusqu’à présent relativement simple d’entrer à l’université, ce nouveau procédé donnera le droit à ces dernières d’examiner le dossier des bacheliers en fonction des filières demandées et des places disponibles.

Que faut-il en penser ? Bien que l’on puisse comprendre les inquiétudes des étudiants face à ce nouveau système, les échecs à l’université sont nombreux et les plaintes quant au manque d’encadrement le sont tout autant. L’examen des dossiers empêcherait peut-être certains étudiants de commettre une erreur. Surtout que ces procédés d’inscriptions sont les mêmes dans les écoles privées. Ceci dit, gardons tout de même à l’esprit qu’un « mauvais » dossier n’est pas obligatoirement le reflet d’un mauvais élève.

On pense aussi à tous ces étudiants qui n’ont rien demandé et qui sont forcés de subir ces blocages et de remettre en question leurs partiels à cause de ce mouvement. On notera par ailleurs le culot de certains étudiants grévistes à demander une note minimale pour les partiels. Qu’ils manifestent, soit, mais cela reste leur choix personnel et personne ne les oblige à rater leurs examens.

Dans ce contexte tendu, il est difficile de savoir quelle sera l’issue de ce mouvement pour le moment. Plusieurs syndicats étudiants ont d’ores et déjà voté le renouvellement de la grève pour les prochains jours.

Charly LAURENT

Photo : LeMonde.fr / Raphaël DEPRET

par admin | Avr 11, 2018 | Apprentissage, Cerveau, Collectif AmiFor, Communication, créativité, Education, Enseignement, Formation, Jeux d'apprentissage, Management, Pédagogie inversée

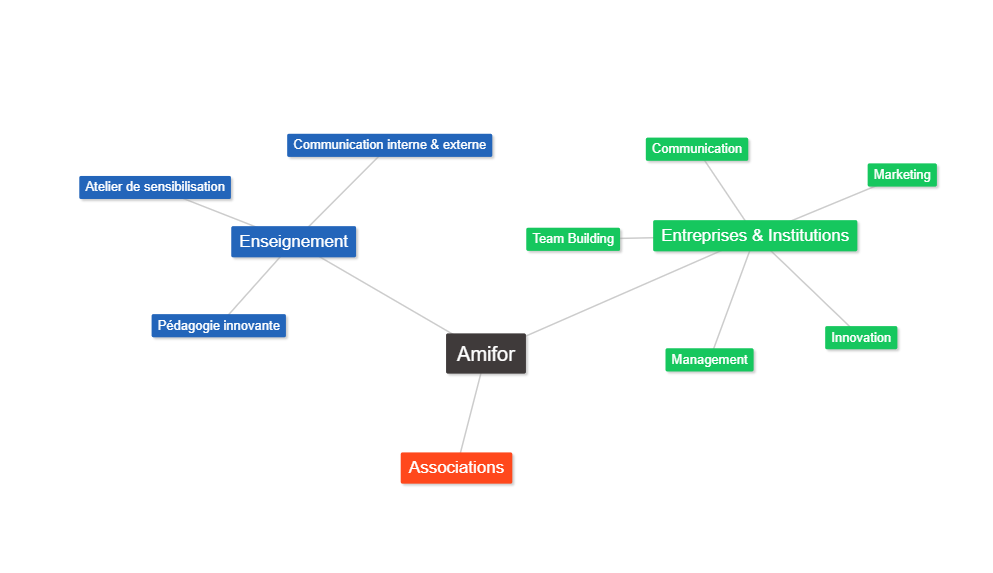

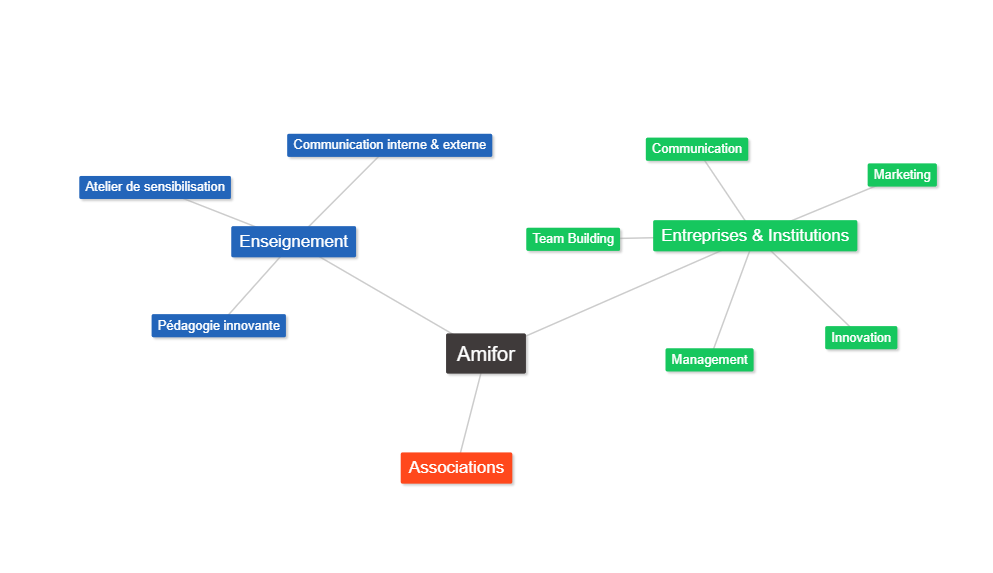

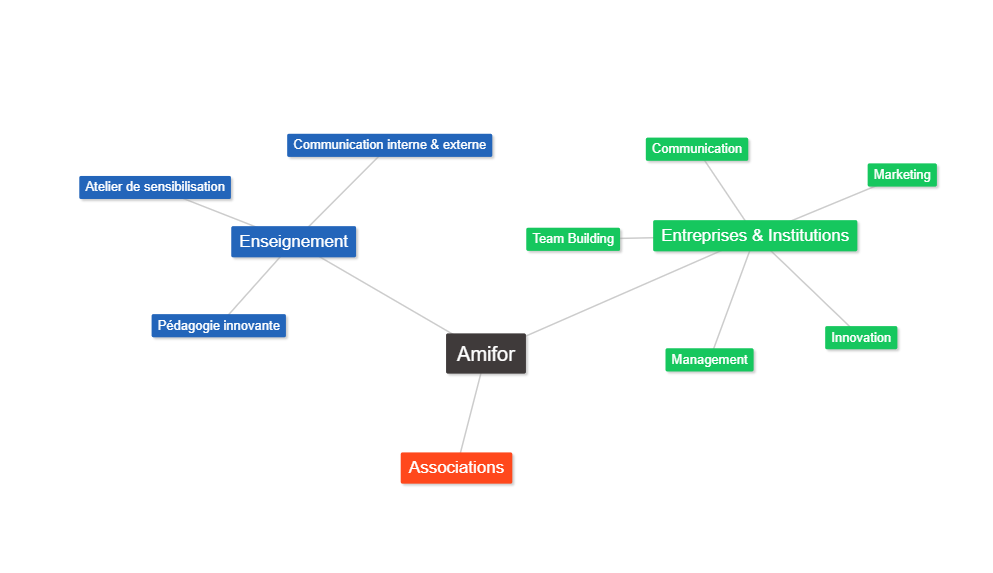

Pour organiser ses idées, chacun à sa méthode. Certains préfèrent écrire sur un carnet, d’autres sur un tableau. Vous savez probablement déjà qu’Amifor est un fervent utilisateur de la carte mentale.

La carte mentale est un excellent moyen de visualiser et d’organiser l’intégralité de ses idées. Vous pouvez les hiérarchiser de façon logique et leur attribuer un code couleur pour les plus visuels d’entres nous. La carte mentale, appelée aussi mindmap, carte heuristique, carte des idées ou carte cognitive, permet aussi de stimuler efficacement sa créativité. Elle fait très souvent l’objet des formations proposées par notre centre de formation. Elle est adaptée aux plus petits comme aux plus grands.

Pour les débutants dans ce domaine, il existe plusieurs alternatives pour s’y essayer facilement. Tout d’abord le logiciel Xmind, un logiciel gratuit et pratique. Il existe aussi l’outil en ligne Text2MindMap, gratuit lui aussi et très simple à prendre en main.

Vous pouvez observer ci-dessus un début de carte mentale sur notre centre de formation, Amifor. Elle est organisée selon nos publics et selon les grandes thématiques de formations que nous leur proposons.