par admin | Mai 15, 2018 | Cerveau, Digital, Neurosciences, Réseau, Ressources numériques, Web

Fin 2017, d’anciens responsables de Facebook dénonçaient les dangers du réseau social et ses effets néfastes. Entre comportements obsessionnels, troubles du sommeil ou de la concentration, quelle est réellement l’influence de ces plateformes numériques sur nos cerveaux ?

L’utilisation quotidienne des réseaux sociaux sur les smartphones fait de nos jours partie de la vie de millions de personnes. Pour certain, l’angoisse de sortir sans son téléphone est presque aussi grande que de se retrouver nu en public. Selon quelques études, 92% des Français utilisent leur smartphone sur leur lieu de travail, 90% ne sortent jamais de chez eux sans lui, 84% l’utilisent en même temps qu’ils regardent la télévision… Mais est-ce vraiment un choix ?

Selon la science, les interfaces des réseaux sociaux sont conçues de sorte à influencer, inciter et motiver certaines parties du cerveau. C’est ce qu’on appelle les biais cognitifs. De manière simplifiée, ils représentent des mécanismes de la pensée qui permettent une déviation du jugement de façon inconsciente. Les annonceurs et entreprises Internet se servent de ces failles pour influencer l’utilisateur.

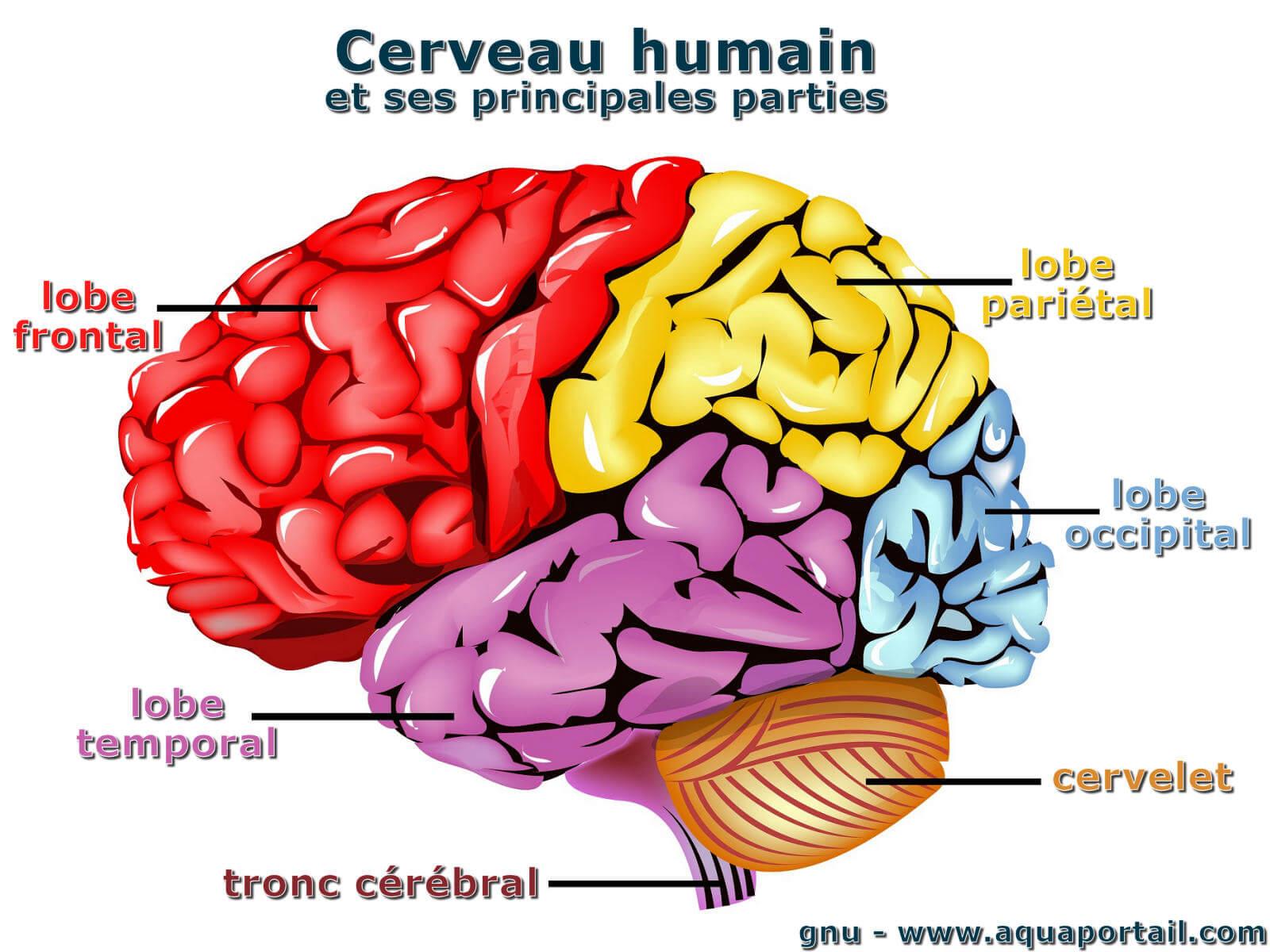

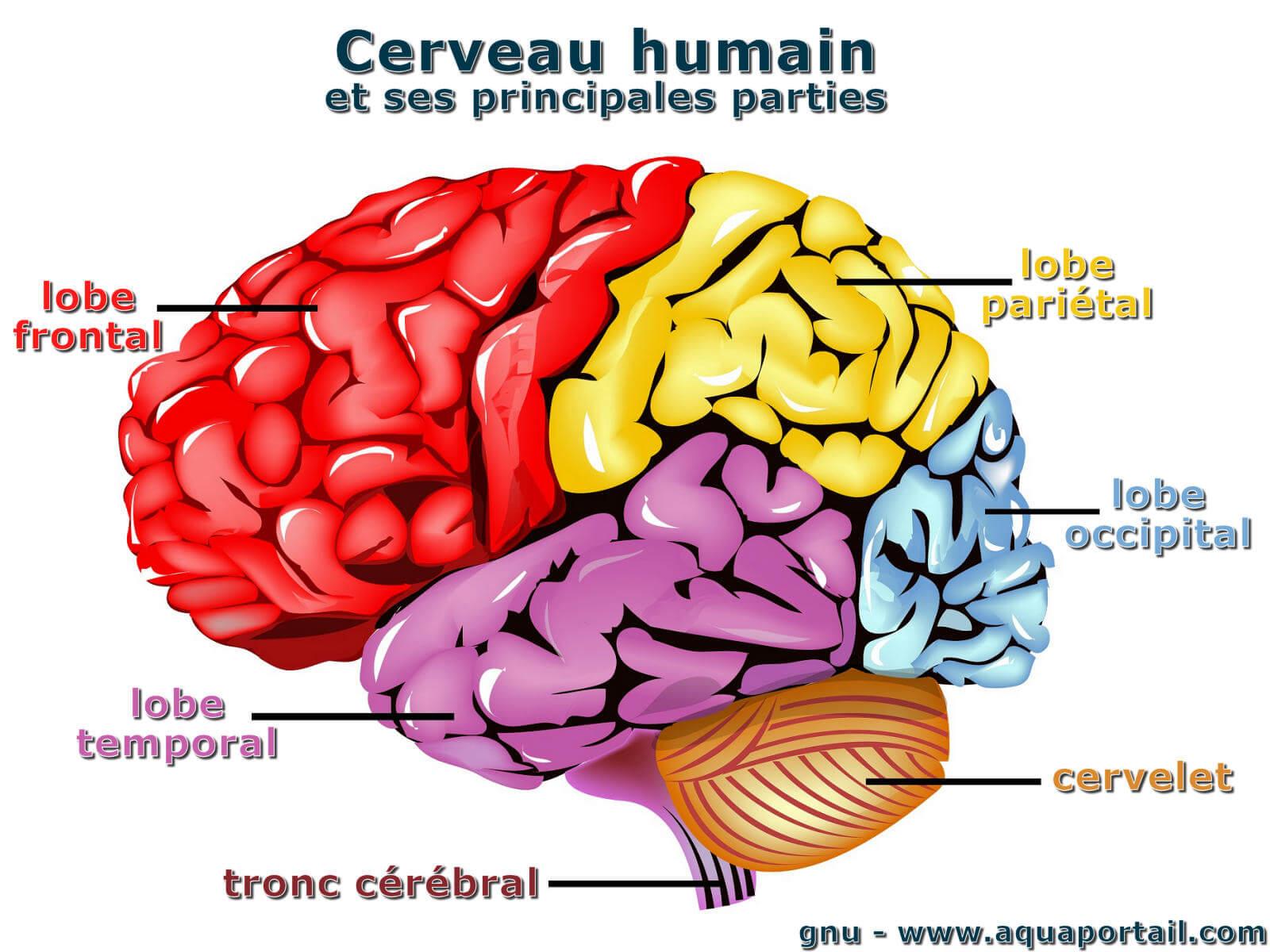

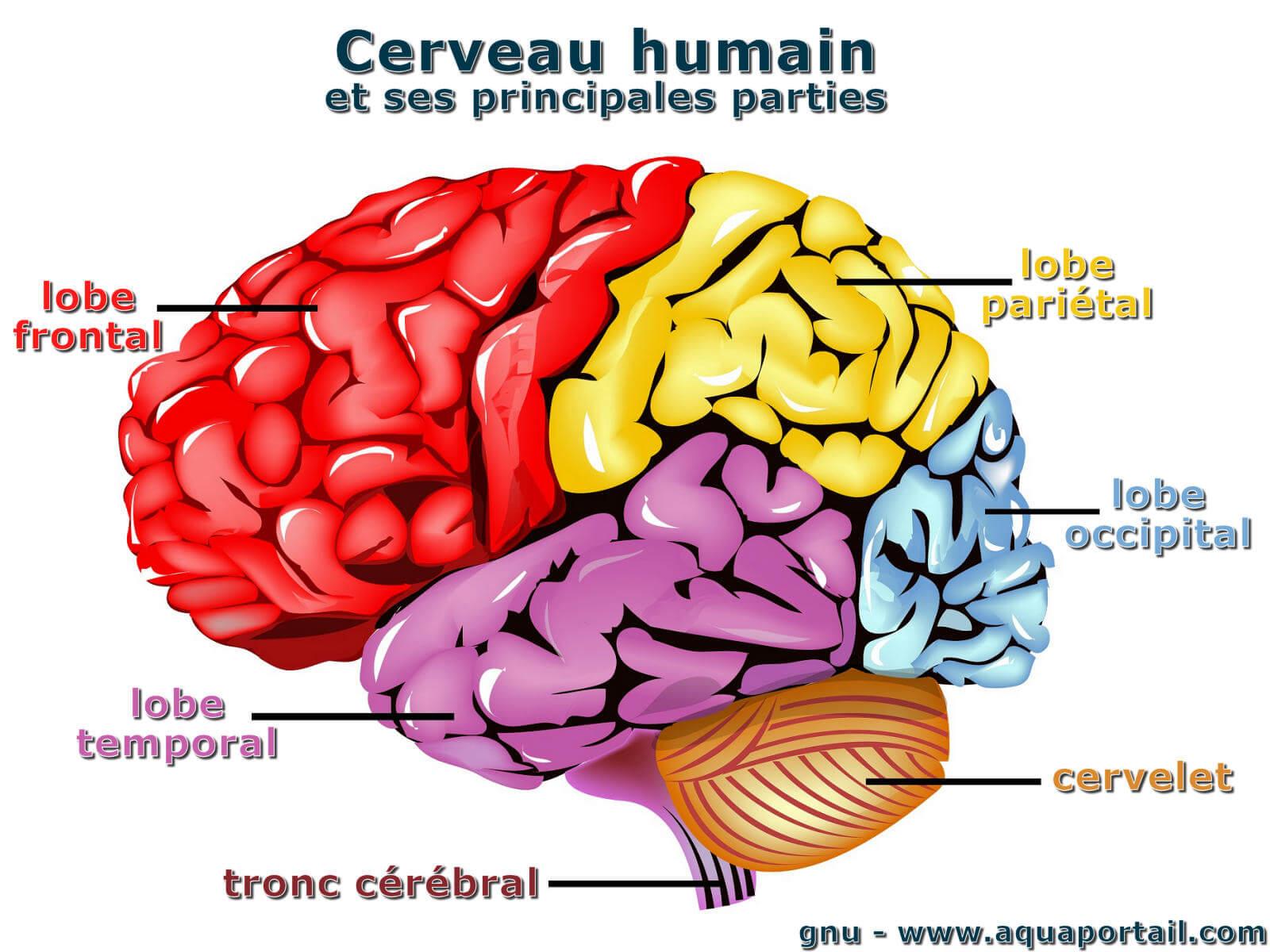

Par exemple, les notifications sonores ont un effet direct sur le cortex sensoriel et notre lobe pariétal. Elles forcent l’utilisateur à interagir en permanence. Les plateformes numériques permettent aussi la libération de la dopamine, aussi appelée « hormone du bonheur ». Cette hormone peut créer une dépendance chez l’être humain car elle lui permet de se sentir bien. Les réseaux sociaux ont joué là-dessus en mettant en place le système de « j’aime » du Facebook, les retweets sur Twitter ou encore les « flammes » sur Snapchat..

Les recherches pour capter encore plus l’attention des utilisateurs sont toujours d’actualité. Plus que jamais, les plateformes numériques semblent vouloir utiliser notre propre cerveau pour le retourner contre nous.

par admin | Mai 10, 2018 | Collectif AmiFor, Digital, je dis ce que je veux, Réseau, Ressources numériques

Pas besoin de le répéter. Les réseaux sociaux font partie de notre vie, que l’on veuille ou non. C’est encore plus vrai pour les jeunes générations. Faut-il être pour ou plutôt contre ? Difficile de se positionner étant donné la place qu’ils prennent.

On ne peut pas nier leur utilité pour les marques. Plus de visibilité, une plus grande communauté.. Les réseaux sociaux ont révolutionné la communication digitale et le web. A ce jour, une entreprise n’a pas d’autre choix que d’être présent sur ce type de plateforme. Qu’elle en soit adepte ou non. Un certain dictat de la société de consommation que l’on ne peut refuser.

Mais en dehors de la sphère commerciale ? Quels sont les véritables effets des réseaux sociaux sur les gens ? Sur les jeunes ? Sur nous-mêmes ? Ne sommes-nous pas sans le savoir des esclaves de ces outils numériques ? Alors qu’ils sont censés nous connecter tous ensemble, par-delà même les frontières, nous n’avons jamais été si éloignés les uns des autres. Suffit d’observer le monde qui nous entoure. Dans les transports en commun par exemple. Plus personne ne prend la peine de se regarder. Tous les yeux sont rivés sur les écrans. A un concert, la majorité ne profite plus du moment présent mais se contente de filmer pour le faire vivre à ses abonnés..

Les effets sont encore pire pour les jeunes. La société leur apprend dès leur plus jeune âge qu’ils n’existent pas s’ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Certains parents exhibent même leur progéniture alors qu’elles n’ont même pas un an.. Le harcèlement sur le web, le revenge porn.. Autant de dérives nées de cette ère digitale et hyper connectée.

Certains spécialistes estiment que dans les années à venir, l’effet inverse se produira. Après avoir tout montré de leur vie, les individus vont souhaiter retrouver leur vie privée. Loin de moi l’idée de diaboliser les réseaux sociaux. Ils peuvent apporter de bonnes choses. Encore faut-il savoir les utiliser à bon escient.

Charly LAURENT

par admin | Mai 9, 2018 | Apprentissage, Collectif AmiFor, Education, Enseignement, Formation, Hétérogénéité des élèves, Investissement numerique, Jeux d'apprentissage, Pédagogie inversée, Ressources numériques

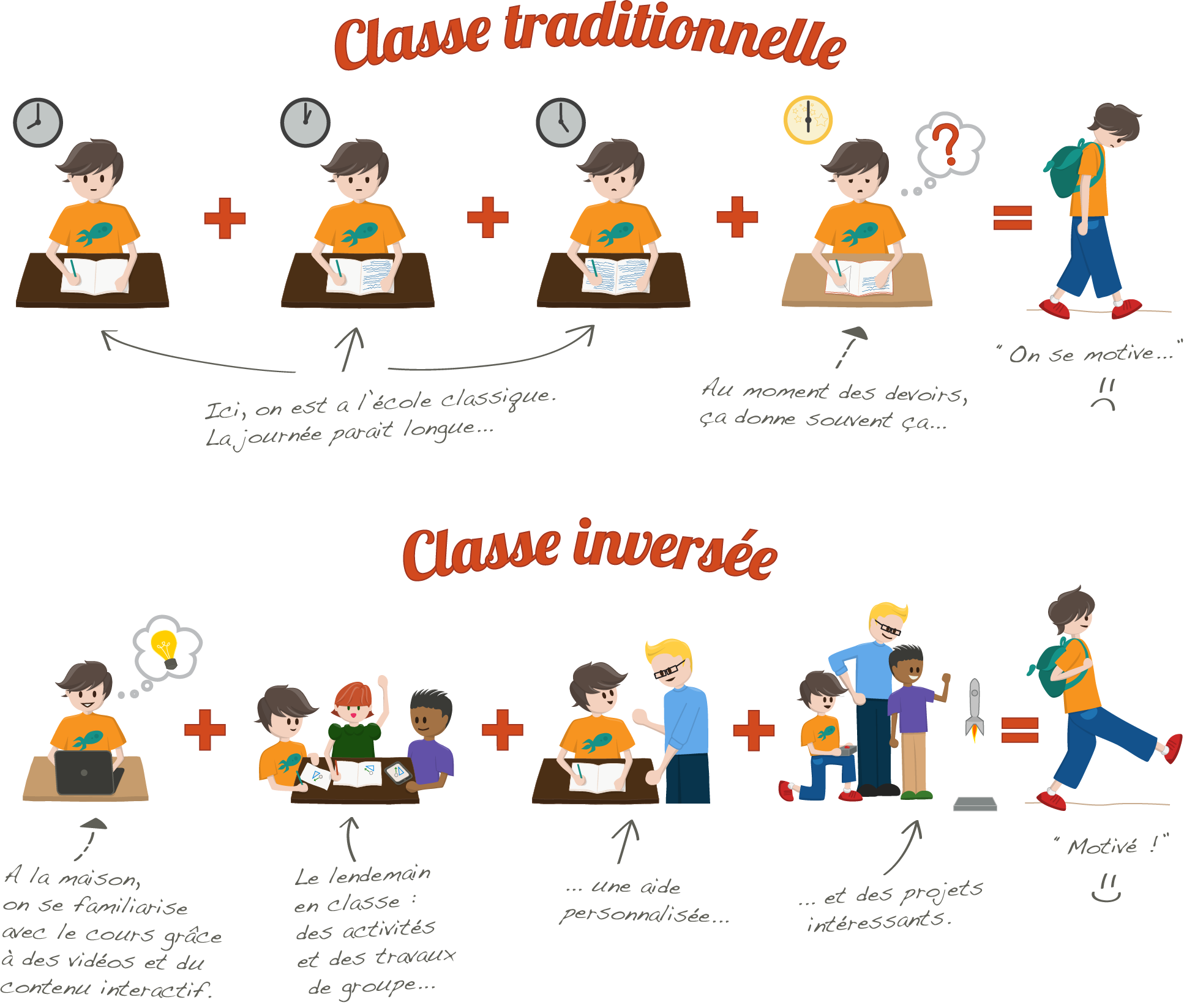

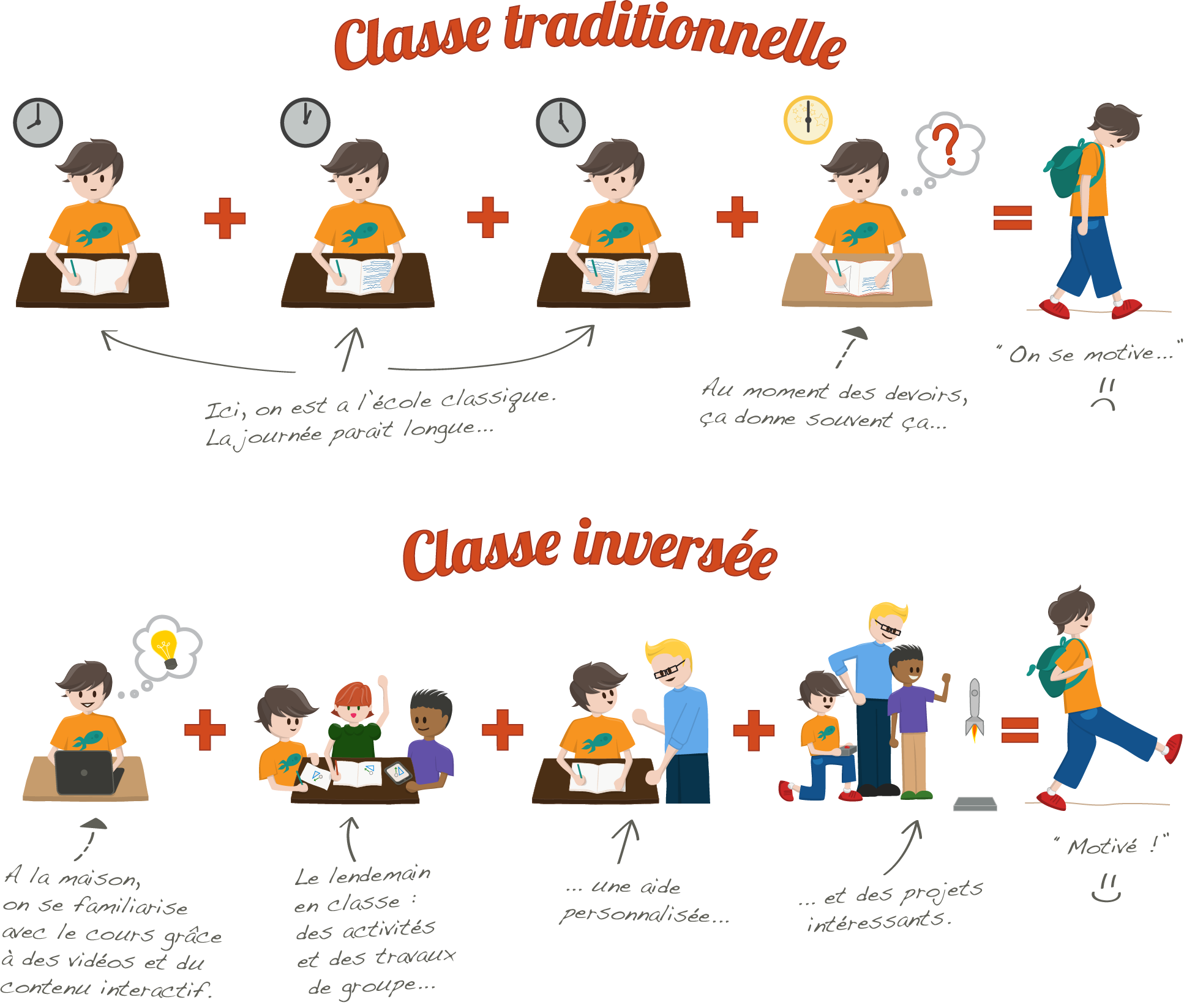

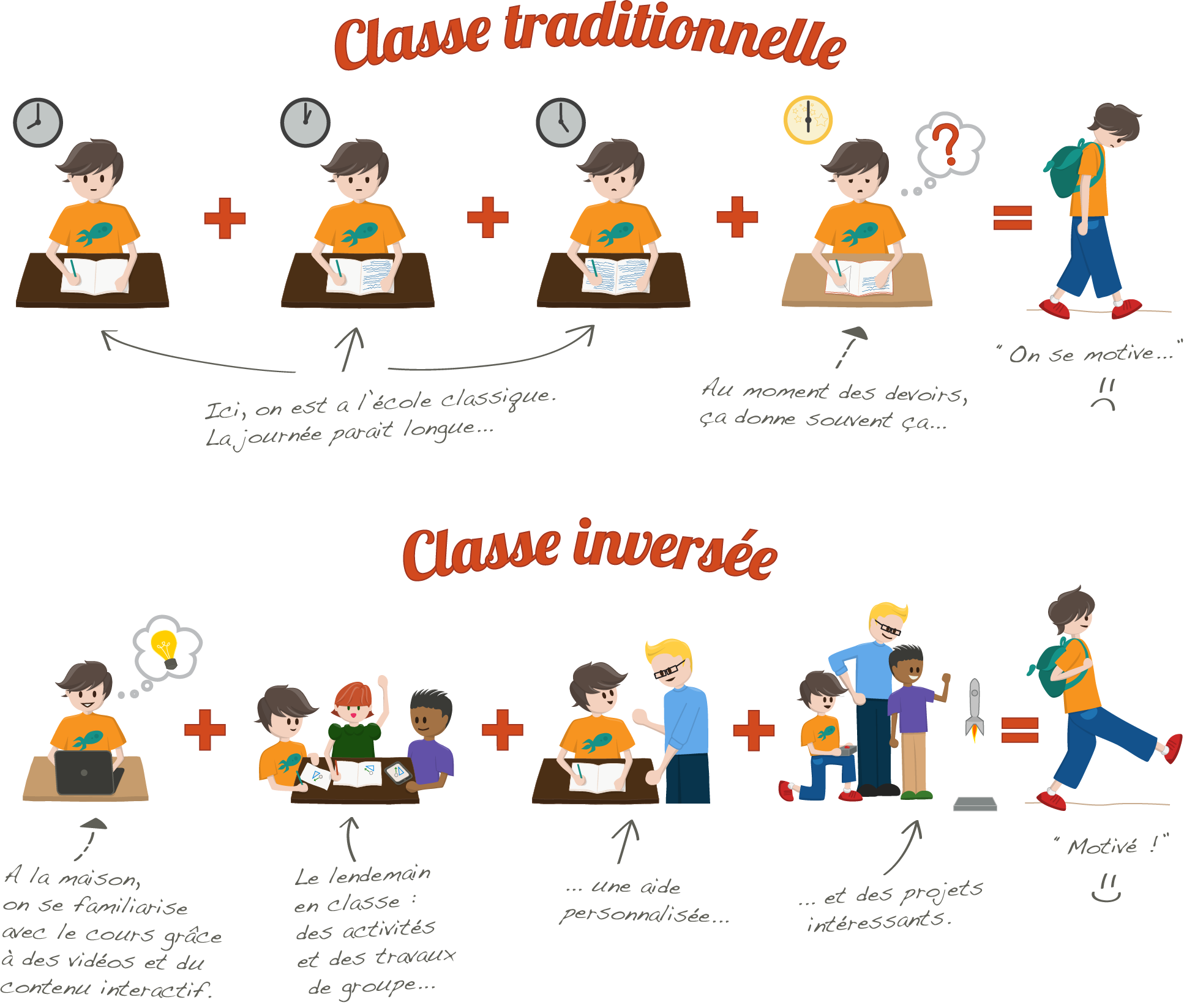

Amifor vous en parlez déjà il y a quelques semaines, savoir calculer et mémoriser ne suffit plus. L’heure est à la classe inversée, dernière-née des méthodes de pédagogie active.

Nos enfants ont changé et leur éducation aussi. Au rayon des nouvelles méthodes d’enseignement, on retrouve la technique de la classe inversée : l’élève prépare la leçon chez lui grâce à des vidéos et libère du temps du classe pour aborder des exercices plus difficiles. Selon Héloïse Dufour, présidente de l’association « Inversons la Classe », environ 1 million d’élèves en France seraient déjà concernés.

Celle-ci explique que « l’enjeu de la classe inversée est de laisser faire en autonomie les choses les plus simples, comme suivre une partie du cours, et de mener en classe avec l’enseignant les activités les plus complexes. »

Le bilan semble être positif pour les enseignants comme pour les élèves. Ces derniers semblent plus autonomes, capables de se mettre au travail seuls et d’organiser un groupe. Le rapport à l’échec n’est d’ailleurs plus le même. Les classes sont plus soudées avec un climat d’entraide et de coopération, selon les professeurs.

Néanmoins, la méthode a aussi ses détracteurs. Ces derniers estiment qu’une méthode unique ne pourra pas résoudre les problèmes et que la vraie solution se trouve dans l’investissement dans la formation des enseignants. D’autres pensent qu’elle se trouve dans le travail par pairs du corps enseignant. De plus, tous les élèves ne sont pas armés et équipés de la même façon face à la montée du numérique. Ce qui peut créer des inégalités dans les classes.

Que ce soit à l’université, au lycée ou même au collège, la classe inversée semble représenter l’un des nouveaux germes de pédagogies innovantes. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Photo : classeinversee.com

par admin | Mai 7, 2018 | Etablissements et projets, evenement, Industrie et services, Neurosciences, Ressources numériques, Salons

Les samedi 19 mai et dimanche 20 mai, à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, se tiendra l’évènement « Si les neurosciences m’étaient contées ». L’occasion pour les visiteurs de découvrir un monde imaginaire où tout ce qu’ils croient savoir sur ces drôles d’images qui peuplent leurs rêves sera chamboulé !

Cet évènement particulier se tiendra donc à la Cité des Sciences et de l’Industrie parisienne qui regroupe un grand nombre d’activités mêlant le meilleur de la culture scientifique et du loisir culturel : expositions, bibliothèque, conférences et débats, médiation culturelle, traitement de l’actualité, espaces ressources ou de services et une offre exceptionnelle pour les enfants.

Save the date !

par admin | Avr 29, 2018 | Cerveau, Education, Neurosciences

La musique joyeuse réduit l’empathie

La musique ne fait pas qu’adoucir les moeurs : elle influence notre sensibilité à la douleur des autres. Des neuroscientifiques de l’université chinoise de Shenzhen ont montré que le fait d’écouter de la musique joyeuse nous empêche de faire preuve d’empathie. En étudiant les courants électriques produits par les cerveaux de personnes écoutant une partition joyeuse tout en regardant la vidéo d’un individu se coupant la main, ils ont constaté une réaction cérébrale bien moins intense que si elles écoutaient de la musique triste.

La raison de cette insensibilité : l’incongruité émotionnelle. Si les émotions que nous ressentons (par exemple à l’écoute d’une certaine musique, joyeuse ou triste, oppressante ou apaisante) sont trop éloignées de celles qu’éprouve l’autre, elles creusent un fossé qui nous empêche de nous identifier à lui et donc inhibe l’empathie. A l’inverse, si elles sont proches, elles la favorisent. Plus généralement, tout ce qui diminue la ressemblance entre soi et une personne en détresse diminue aussi l’empathie que nous pouvons ressentir pour elle, expliquent les psychologues.

Source : Les Echos.fr (Paul Molga)

par admin | Avr 26, 2018 | Apprentissage, Digital, Education, Enseignement, Etablissements et projets, Evaluation, Examens scolaires, Formation, Hétérogénéité des élèves, Innovation, Investissement numerique, je dis ce que je veux, Jeux d'apprentissage, Pédagogie inversée, Ressources numériques

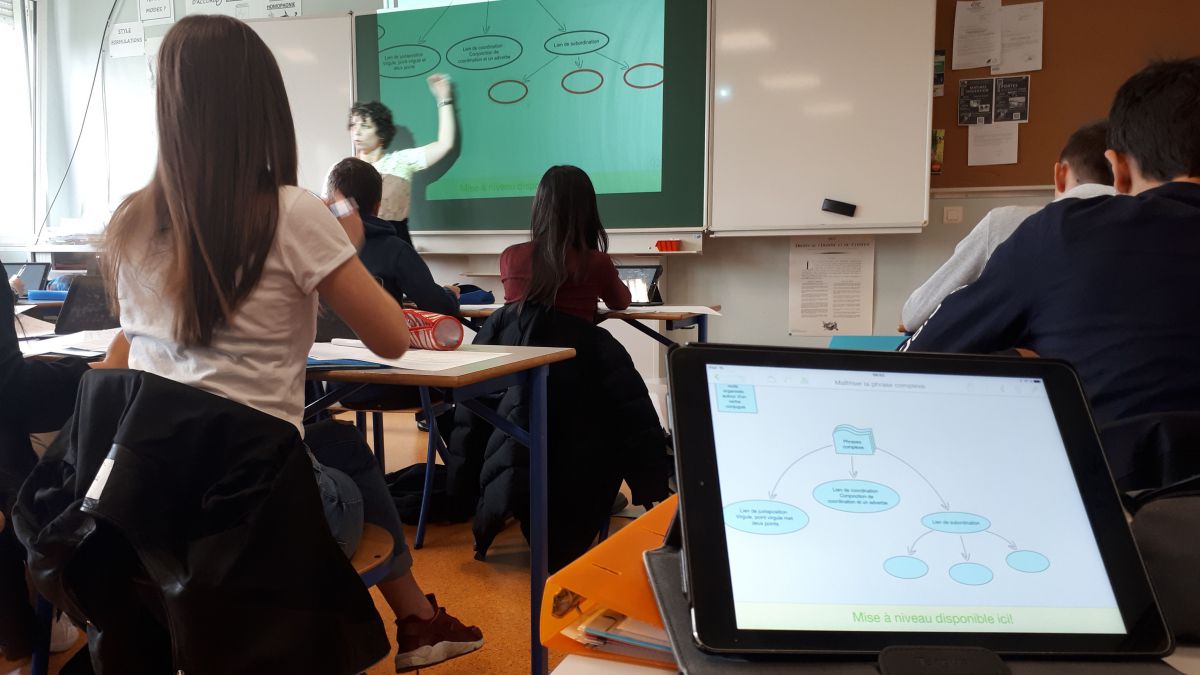

Depuis maintenant quatre mois, les élèves du collège Dreyfus de Rixheim sont équipés de tablettes numériques. Plus qu’un nouvel outil, c’est une nouvelle méthode d’enseignement et d’apprentissage qui est mise en route.

Depuis décembre 2017, chaque collégien s’est vu offrir un iPad personnel qu’il peut ramener à domicile pour travailler. Bien que la prise en main soit encore laborieuse parfois, elle permet aux enseignants comme aux élèves de s’essayer à une nouvelle méthode pédagogique. Néanmoins, les tablettes ne sont utilisées que pour les travaux pratiques. Le temps de la leçon, elles restent dans le cartable.

Le but de cet exercice est de travailler l’autonomie de l’adolescent. Avec l’aide du numérique, l’élève réalise le travail par lui-même en suivant les indications de son professeur. Ce dernier peut aussi adapter son cours en fonction des lacunes observées pendant l’exercice puisqu’il reçoit tous les résultats sur sa propre tablette.

Le cours magistral semble donc avoir été mis aux oubliettes. En plus du numérique, la carte mentale vient aussi apporter son appui aux élèves. Un concept visuel qui demande d’organiser sa pensée mais aussi d’avoir compris la leçon.

C’est une vraie révolution pour ce collège. En plus de l’aide pour les cours, elle permet aux élèves et professeurs de communiquer plus facilement. Pour les uns comme pour les autres, c’est une nouvelle ère de l’enseignement qui commence.

Charly LAURENT

par admin | Avr 23, 2018 | Apprentissage, créativité, Education, Enseignement, Etablissements et projets, Examens scolaires, Formation, Hétérogénéité des élèves, Intelligences multiples, Jeux d'apprentissage, Mémoire, Pédagogie inversée

Le lycée Condorcet à Schoeneck (Moselle Est) a depuis plusieurs années adopté une méthode de pédagogie particulière pour tirer ses élèves vers le haut. Classé premier de l’académie Nacy-Metz, l’établissement a introduit la carte mentale dans sa préparation scolaire.

Toute l’équipe du lycée Condorcet a mis en place une nouvelle méthode pour tirer le meilleur de ses lycéens et les rendre acteurs de leurs années lycée. L’équipe enseignante s’efforce d’être la plus disponible possible pour ses élèves, allant même jusqu’à s’échanger les numéros de portable. Le but n’est pas de travailler plus mais surtout de travailler mieux selon Raymond Bour, proviseur de l’établissement.

Cette méthode pédagogique sert à responsabiliser l’élève et le rendre autonome pour qu’il apprenne à se connaître. C’est dans cette optique que la carte mentale a fait son apparition dans les cours ces dernières années. Les lycéens la travaillent avec leurs professeurs mais ce sont eux qui l’organisent comme ils le souhaitent. Selon eux, elle leur permet une meilleure mémorisation du cours.

La carte mentale fait donc vraisemblablement partie d’une méthode pédagogique émergente de ces dernières années permettant à l’élève de travailler autrement pour atteindre le succès. Un succès démontré par les excellents résultats du lycée Condorcet.

par admin | Avr 20, 2018 | Apprentissage, Cerveau, créativité, Education, Enseignement, Hétérogénéité des élèves, Jeux d'apprentissage, Neurosciences, Pédagogie inversée

Les enfants à haut potentiel intellectuels interrogent et constituent un défi éducatif et social à la fois pour les chercheurs, les professionnels de la santé, de l’éducation et les parents souvent démunis.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un handicap ou d’une pathologie, cette spécificité peut entraîner des troubles de l’apprentissage et une souffrance psychologique malgré des capacités certaines. Cette « façon d’être au monde » touche 2,3% de la population scolaire. Mais comment définir ce haut potentiel ?

Selon le chercheur américain J. Renzulli, ce haut potentiel combine trois composantes :

- des aptitudes intellectuelles au-dessus de la moyenne

- l’engagement dans la tâche (motivation, enthousiasme et persévérance)

- la créativité (flexibilité, originalité de la pensée, ouverture aux expériences nouvelles)

Faut-il considérer ce haut potentiel comme un don, un talent, une capacité à produire des idées originales, nouvelles et adaptées dans un contexte ?

Selon T. Lubart, spécialiste de la créativité, les enseignements artistiques ou esthétiques peuvent être un lieu d’épanouissement pour ces enfants. Il recommande d’ailleurs de mettre en place très tôt des activités axée sur la créativité pour un repérage et un diagnostic plus rapides.

Mais comment améliorer la prise en charge pédagogique de ces enfants ? Selon le CNAHP, l’unique centre en France consacré aux enfants et aux adolescents à fort potentiel, il est important de maintenir la motivation de ces enfants en mettant en place des techniques d’apprentissage centrées sur la méthodologie et diverses mesures d’ajustements scolaires : programme d’enrichissement, décloisonnement pédagogique, saut de classe, pédagogie différenciée ou alternative… Cela permet de limiter le décrochage scolaire, la perte de motivation ou l’anxiété menant à l’échec.

Néanmoins, malgré les efforts effectués par certaines académies, le manque d’engagement politique sur cette question reste un véritable enjeu sociétal.